कई वर्ष बाद आज गांव-घर आने का मौका मिला है. अब घर के नीचे खेतों तक मोटर रोड पहुंच चुकी है. यहां से उस पार, दूर पहाड़ पर माचिस की डिबियों-सी ओखलकांडा इंटरकालेज की इमारतें दिखाई दे रही हैं, उनसे ऊपर मूरा-देवस्थल का जंगल और फिर पहाड़. विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तब कैसे यहां अपने घर से ओखलकांडा इंटर कालेज और उन पहाड़ों के पार नैनीताल की बस पकड़ने के लिए मनाघेर तक लपालप पैदल चला जाता था.

बेटे मोहन की गाड़ी में आया हूं. मेरी प्राइमरी पाठशाला के पास ही सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी है. सामने सिर उठाता हूं, हमारे खेत दिखाई देते हैं और उनमें उगे मेरे बचपन के साथी दूदिल के पेड़ भी. अरे, कितने बड़े हो गए हैं ये! इन पर कितने सिटौले आकर चहकते थे. हमारी गाय-भैसों को इनका चारा कितना पसंद था. ठुल ददा कहते थे, इसके चारे से दूध बढ़ता है. खेतों से ऊपर मेरा घर दिखाई दे रहा है. मिट्टी से लिपा और पत्थरों की ढालू छत वाला मेरा घर.

घर देख कर मेरे भीतर जोर से कुछ उमड़ने लगा है. पीठ पर रक-सैक लाद कर मैं तेज कदमों से आगे चल पड़ता हूं हल्की चढ़ाई में. पैरों के नीचे बचपन के वे ही कंकड़-पत्थर खसखसा रहे हैं. चलता रहता हूं. अचानक दाएं हाथ अपने खेत आ जाते हैं. बचपन से जब कभी कालेज से घर आता था तो इन खेतों में पहले कोई न कोई मिल जाता था- भौजी, बाज्यू या ठुल ददा. या फिर, हमारी ही भैंसें या कोई बछिया. आज कोई नहीं है यहां. कोई भी नहीं. हमारे ही ऊपर के खेत में झोपड़ी बनी है जिसके बाहर कीले पर दो बैल बंधे हैं जो अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से अपरिचय के साथ मुझे देख रहे हैं. मैं समझ जाता हूं, मेरे चचेरे छोटे भाई जैंतुवा के बेल होंगे. इन खेतों में अब वही तो खेती कर रहा है.

आगे बढ़ता हूं. हमारी बाखली आ गई है. आंगन में दो-एक बच्चे सकपकाए से खड़े हैं. बाखली का आखिरी घर हमारा है. हमारा? यह ख्याल आते ही भीतर से अचानक फिर कुछ जोर से उमड़ कर गला भर देता है. घर के आंगन में खड़ा होकर सामने देखता हूं- सीढ़ियां और चबूतरा. कदम भर ऊपर घर का दरवाजा अवाक मुंह खोले खड़ा है, जैसे हपकपाल होकर खुला रह गया हो कि हैं यह क्या हो गया?

पुराने कपड़े में बंधा स्मृतियों का सारा गट्ठर अचानक जैसे खुल कर मेरे सिर पर बिखर गया है. स्मृतियां ही स्मृतियां. कितना चहल मचा रहता था तब. बाहर-भीतर आते-जाते ईजा-बाज्यू, ददा-भौजी. या, चबूतरे या आंगन की मेंड़ पर चिलम पीते ददा. सिर पर से घास या लकड़ियों का गट्ठर उतारती ईजा या भौजी. गोठ से ‘अमांह’ की आवाज में अड़ाती हमारी गाय या भैंस. इसी आंगन में कभी गर्मियों में बैलों की जोड़ी से गेहूं की दैं मांड़ते, लंबी टेर देते बाज्यू- ”फेरो, फेरो हो, मेरो बल्दा….” या, जाड़ों में घिंघारू के टेढ़े, मजबूत सैलों से सूखे भट-माष पीटते बाज्यू. आंगन में बोलने की आवाज सुन कर सहसा घर भीतर से आकर दरवाजे से पूछती ईजा या भौजी – “को छ? को यै रौ?” (कौन है? कौन आया है?)”

लेकिन, आज भांय-भांय करते घर में कोई नहीं? कोई भी नहीं? केवल सन्नाटा? सह नहीं पाता हूं यह सच और भीतर उमड़ता हुआ बादल आंखों की राह बरसने लगता है. जैंतुवा कहता है, “नैं ददा, रोवा नैं” (नहीं ददा, रोओ नहीं). लेकिन, सकसकाट करते-करते बुरी तरह रोता हूं. वह हाथ पकड़ कर आंगन की मेंड़ पर बैठाता है और समझाता है, “आब कि ह्वै सकॅंछ. यसै देखन लेखि राखि हुनैल. रोवा नैं.” (अब क्या हो सकता है. ऐसा ही देखना लिखा होगा. रोओ नहीं.” मोहन भी आ गया. तब तक भीतर का तूफान भी शांत होने लगा.

मैं लुटा-पिटा, फटी आंखों से सामने देखता रहा. वहां घर था, मेरा घर. लेकिन, जिन्होंने मेरे भविष्य के सपने देख कर मुझे पढ़ने भेजा था, उनमें से अब वहां कोई नहीं था. सारा ब्रह्मांड खाली-खाली सा लगने लगा. सन्नाटा कानों से भीतर भरता जा रहा था. गोठ के दरवाजे पर नजर पड़ी. कुछ वर्ष पहले घर में जब ठुल ददा और उनकी छोटी-सी बिटिया अकेले रह गए थे तो सब कुछ खत्म हुआ जान कर उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए आया था. तब इसी गोठ में ददा को कभी के पूरे गाय-भैंसों के बागुड़ में से शेष बची एक गाय की कलोड़ी (युवा बछिया) गोधनी को पुरोहित के हाथों में सौंपते देखा था. गोधनी अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से ददा को देखती थी. वे हाल ही में भौजी के निधन के समय पुरोहित जी को गोधनी का गोदान कर चुके थे. पुरोहित उसे बाद में ले जाने के लिए कह गए थे. आज उन्हें बछिया को ले जाने के लिए बुला लिया गया है. ददा ने गोधनी की पीठ पर, मुंह पर हाथ फेर कर कहा था, “द ज मयाड़ी तू लै जा. खुशि रए वां. ( मैया जा, तू भी जा. खुश रहना वहां). पुरोहित जी से भी कहा, “पंडिज्यू, यही आखिरी निशानी बची है मेरी गाय-भैंसों की. इसे प्यार से पालना.”

गोधनी कुछ नहीं समझ पा रही थी. पुरोहित जी रस्सी पकड़ कर चलने लगे तो गोधनी रस्सी छुड़ा कर ददा की ओर जाने की जिद करने लगी. ददा ने कहा, “ज, ईजा जा, अब वुई त्यर घर छ.” (जा मैया जा, अब वही मेरा घर है.) बहुत विरोध किया गोधनी ने, खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की. कुछ नहीं समझ पा रही थी वह. कुछ वश न चला तो अड़ गई. उसे आगे खींचना कठिन हो गया. तब बाखली के ही एक भतीजे को भेजा गया कि नजरों से दूर होने तक उस पार बोनमाटा के मोड़ तक उसे पहुंचा आए. वह सब देखना मेरे लिए मर्मांतक था. मैं उसे विरोध करते, अड़ते, खिंचते क्वैराला गांव को पार कर मोड़ से ओझल होने तक सकसकाते, रोते हुए देखता रहा और भर आई आंखों को रुमाल से चुपचाप पौंछता रहा था.

जब ददा चलने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं चुपचाप डबडबाई आंखों से अपने घर की चीजों, उसकी मिट्टी से लिपी दीवारों से मिला और यह कह कर परत-दर-परत लिपी एक दीवार से मुट्ठी भर मिट्टी उखाड़ कर रूमाल में लपेट कर अपनी जेब में रखी कि, “अब न जाने कब तुमसे भेंट होगी. कल की बात कौन जानता है?”

घर की चाबी भाई जैंतुवा को सौंप कर ददा, उनकी नन्हीं बिटिया और मैं दिल्ली को चले आए थे. यह सोच कर कि अब वे सदा मेरे साथ ही रहेंगे.

4 जुलाई 2010

आज सुबह 11 बजे हम दिल्ली से अपने गांव कालाआगर पहुंच गए हैं. मैं और मेरी पत्नी लक्ष्मी. भाई जैंतुवा के पास हैं. दोपहर का खाना खाकर गांव की जागा (मंदिर), देवी और आमा का थान के साथ ही गांव के धूरे के पार चीड़ वन में लोहाखाम के थान तक भी हो आए. कल वहीं लोहाखाम देवता की पूजा है. दस वर्ष बाद हो रही है यह पूजा.

5 जुलाई 2010

गांव के निमंत्रण पर आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आ रहे हैं. हर घर में उनका मेहमानों के रूप में स्वागत किया जा रहा है. रात को ‘श्योंरात’ है यानी जागने, देवताओं के नाचने और लोगों के लोकगीत गाने-नाचने की रात.

खाना खाकर हम भी पुश्तैनी बड़ी बाखली में पहुंच गए हैं. एक घर भीतर अखंड दीया जगा दिया गया है. दुलैंचों के आसन बिछ गए हैं. मनुष्य शरीर में देवता आकर उन पर बैठने लगे है. जगरिया कैड़ागांव के गणेश राम और ईश्वरी राम हुड़का और ढोल लेकर तैयार हैं. बाजे और भी हैं- पंचमुखी शंख, शंख, घंटा-हथोड़ी, झांझ, ताली, कसासुरी थाली, नगाड़े, चिमटा सभी कुछ. झाड़ने के लिए चैंरी गाय की पंूछ भी है. साथ में मोर छड़ी भी रखी है.

शंख बजता है- पू ऊ ऊ ऊ ऊह! हुड़के की हलकी थाप पर विनती शुरू होती है…तुकि दुंग, तुकि दुंग, तुकि दुंग….गणेश राम विनती गा रहे हैं. देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, उन्हें न्यौंत रहे हैं. सहसा वे ढोल बजाते हुए गाने लगते हैंः

धंग, धंग, दधंग, दधंग, दधंग!

तबेत बाबा! महरजान को राजा

तब त्वै न्योंति ब्वलौंनो, पुजि पठौंनों

पांव परदा लैनों, सिर पड़ी ढोक दिनों

औन सुर्ज, पौन पानी, धरती धरम राजा

गिरी कैलाश, काशी कुटाल, गौंक भुमिया

भूमि का भूमिदार छैं, छड़िक छड़िदार छैं

मणिक मणिदार छैं

तबेत बाबा!

धंग, धंग, दधंग, दधंग, दधंग!

जगरिया गणेश राम एक सुर में गाए जा रहे हैं:

अगाश में क्वछैं? इंद्रराजा

पंयाल में क्वछैं? बैशी नाग

जैक सिर में चैखुंडा धरती, नौखुंडा मणिमा

गैला पंयाल, ऊंचा हिंवाल

चार दिशा छैं, चार भुवन छैं

तीन लोक चैदह भुवन में सात महासागर छैं

जै में विष्नु अवतार छैं

जैकि नाभी में अमृत छ

नाभी नली बटि पैद बनिगीं सुर्ज कमल

सुर्ज कमल में सतयुगी ब्रह्मा छैं

जनोंलि अमरित सिंचि, बिख झाड़ि

तब उनोंले रचना रची…

धंग, धंग, दधंग, दधंग, दधंग!

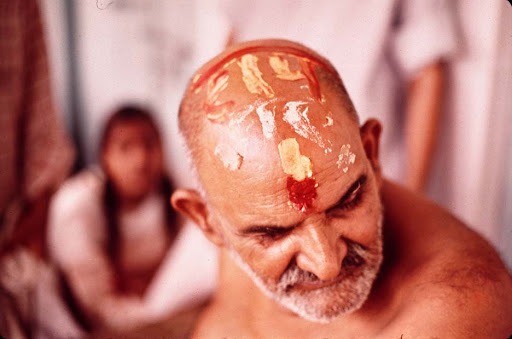

ब र्र र्र र्र…कई डंगरियों पर औतार आ गया है. वे थर्राने लगे हैं. लोहाखाम पुजारी भी कंपकंपा कर नाचने लगे है. किसी ने बीच में खलकते (तपते) अंगारों से भरा सग्गड़ लाकर रख दिया है. डंगरिए उसकी आग पर भी अक्षत मार रहे हैं. भीड़ बढ़ती जा रही है. कोई जोर से कह रहा है, ‘आब हिटा (चलो) बाहर‘ खोलिखांड़ में. खोलीखांड़ यानी अंगीठे के पास खुले में पंचनाम देवों के दुलैंच (आसन). अंगीठा धू-धू कर धुधक रहा है. जमीन पर दुलैंच बिछ गए हैं. दुलैंचों पर लोहाखाम पुजारी और गोरखनाथ जागा (मंदिर) के डंगरिए बिराजमान हो गए हैं. सामने दाहिनी ओर जगरिया गणेश और ईश्वरिया बैठ गए हैं.

द धंग… धंग..धंग, द धंग…धंग…धंग!

बीच-बीच में बाजा बदल रहा हैः

दनकि…दनन…दनकि…दनन !

दनकि…दनन…दनकि…दनन !

द धंग…धंग….धंग, द धंग…धंग ..धंग !

इसके साथ ही शंख बज उठा, “पू ऊ ऊ ऊ ह्” और फिर वहीः

द धंग…धंग….धंग, द धंग…धंग ..धंग !

लोहाखाम पुजारी जगरियों को चैंरीगाई की पूंछ से झाड़ कर आर्शीवाद दे रहे हैं…भलो है जालो तुमरो हे गुरु! सतगुरु आदेश ! आदेश !

द धंग…धंग….धंग, द धंग…धंग ..धंग !

डंगरिए मुट्ठी में अछेत (अक्षत) लेकर लोगों की ओर छिटक रहे हैं. किसी के माथे पर अछेत भरी हथेली टिका कर आशीष दे रहे हैं…. “भलोऽ है जालोऽ है शौकारो…इनऽ मोती का दाना, त्वै हनऽ दयालि है जालाऽ..आदेश! गोठ माई, पांड़ा माई, सबों कै भलऽ है जालो…आदेश! यककि यकासि है जालि, पांचकि पचास है जालि…खाक चुटकिक लाखकरि द्यूंल…सदगुरु आदेश! ”

एक और डंगरिया किसी और आदमी से कह रहा हैः…“अलख निरंजन! खाक का ओढ़ना, खाक का बिछौना…ड्यौढ़ आसन भै म्यर….त्वै हन दयालि है जाल…अखंड दीयाकि जागरिति त्वै हन दयालि है जालि…आदेश! आदेश! आदेश! ”

अंगीठा धुधक रहा है. डंगरिए नाचते जा रहे हैं. चारों ओर, यहां तक कि मकानों की छत पर भी भारी भीड़ जमा है. भीड़ में अचानक किसी को औतार आता है. सारा आंग (शरीर) थर्राने लगता है. और, वह कमीज-स्वेटर उतार कर, धोती पहन कर धूनी में नाचने पहुंच जाता है. धुरमंडल (धूम) मच गई है. कुछ नए-नवेलों के आंग में भी नौताड़ (कंपकंपाहट) आ रहा है. डंगरिए उनके सिर पर हाथ या चैंरीगाईं की पूंछ रख कर उन्हें शांत कर रहे हैं.

भीड़ बीच-बीच में जयकारा लगा रही है-लोहाखाम देवता की जै! भगवती माता की जै! अब तक 17 डंगरिए नाच चुके हैं.

द धंग…धंग….धंग, द धंग…धंग ..धंग !

‘पू ऊ ऊ ऊ ह’ शंख बज रहा है. कसासुरी थाल झन्न झनझना रहा है. भ्वां करके पंचमुखी शंख बज उठा है. ताली की खिन-खिन के साथ ही घांट (घंटियां) टुन-टुना रही हैं. बीच-बीच में घंटे की टन्न-टन्न सुनाई दे जाती है. सभी वाद्यों ने हवा में एक सम्मोहक संगीत घोल दिया है.

द धंग…धंग….धंग, द धंग…धंग ..धंग !

डंगरिए नाचते जा रहे हैं. रात भर नाचेंगे.

रात का दूसरा पहर है. इधर अंगीठे के चारों ओर डंगरियों के नाचने की धुरमंडल मची हुई है तो उस पार आंगन से भ्वैनी गाने की आवाजें हवा में तैर कर आ रही हैं. वहां बांहों में बांह डाले सत्तर-अस्सी लोग गोल घेरे में, झूम-झूम कर भ्वैनी गा रहे हैंः

दानि शौकाऽ

दानिपुरै को दानि पीपल, बालिपाऽ

दानि शौका, हिंगोली का खामा सालि बालिपाऽ

दानि शौका, सबौं हन दयालि है जौ बालिपाऽ

लोपचुली-लोखाम साली बालिपा!…

6 जुलाई 2010

सुबह मैं तेज कदमों से बाखली में पहुंचा. लोग बारिश के छींटों में खड़े सुबह के कार्यक्रम का अनुमान जरूर लगा रहे थे कि कितनी देर में चलना ठीक रहेगा. मैं कमरे में जाकर पुजारी, पुरोहितों और जगरियों के पास जाकर बैठ गया. तभी छम्म से बारिश बरसने लगी. लोग‘‘आब कि ह्वल, आब कि ह्वल’ (अब क्या होगा) के अंदाज में एक-दूसरे को ताकने लगे.

एक आदमी भागता हुआ भीतर आया और पुजारी-पुरोहितों से पूछने लगा, “आब कि करला? ”

मोतीराम पुरोहित बोले, “किलै, जो देवता कहेंगे! ”

गणेश और ईश्वरी ने हाथ जोड़े और ढोल पर बाजा लगायाः

किड़ किड़ किड़ किड़ किड़

द धंग, द धंग! द धंग धंग धंग

द धंग धंग धंग!

डंगरिए नाच रहे हैं. बाहर बहुत हलकी वर्षा हो रही है. ऊपर ठींग के ऊंचे पहाड़ से पश्चिम में गलनी के धूरे तक आसमान में सुंदर सतरंगी इंद्रैंणी (इंद्रधनुष) खिंची हुई है. अद्भुत दृश्य है. नीचे से घना सफेद हौल (कोहरा) तेजी से ऊपर उठता आ रहा है. लोहाखाम के पुजारी को कंधों पर बिठा कर मंदिर तक ले जाने के लिए सजी-धजी चैकी आ गई है. उस पर लाल पटुवा ओढ़ा कर उसे रंगीन पन्नियों से सजाया गया है.

जगरियों के पीछे-पीछे नाचते हुए डंगरिया घर-भीतर से बाहर आ गए हैं. शंख-घंट, कसासुरी थाल बज रहा है. घंटियां टुनटुना रही हैं. पुजारी को चैकी में बैठा कर चार लोगों ने चैकी सहित कंधों पर बैठा लिया है और अब वे नंगे पैर तीनेक किलोमीटर दूर जंगल में लोहाखाम मंदिर की ओर चल पड़े हैं.

पू ऊ ऊ ऊ ह

टन्न…टन्न….टन्न

झन्न…झन्न

द, डिंग डिंग डिंग

द, डिंग डिंग डिंग!

पीछे-पीछे डंगरिए और लोगों की लंबी कतार और उनका जयकारा…लोहाखाम देवता की जै! गुरु गोरखनाथ की जै! भगवती मइया की जै! गांव की जागा (मंदिर) की परिक्रमा करके जातुरि के साथ डोला आगे बढ़ चला है. ऊपर बांज-बुरोंज का जंगल पार करके धूरा की धार में, वहां से पल्वाक-पानि पार कर लोहाखाम मंदिर तक. बीच-बीच में वर्षा की छमक पड़ रही है. डोला लोहाखाम मंदिर की धार में पहुंच गया है. वर्षा की हलकी फुहारों के साथ तेज हवा बह रही है. सुबह की बेला में वह सांय-सांय का नैसर्गिक संगीत सम्मोहित कर रहा है. ग्राम देवता के जयकारे के साथ चैकी लोहाखाम मंदिर के चबूतरे पर उतार दी गई है. पुजारी और पुरोहित चबूतरे पर बैठ कर पूजा अनुष्ठान करने लगे है. मंदिर के सामने मैदान में और ऊंची धार पर लोग जमा हो रहे हैं.

***

हुड़का, मशकबीन की धुनों के साथ गाते-बजाते, नाचते लोग आते जा रहे हैं. वे मंदिर की परिक्रमा करके मैदान में जमा हो रहे हैं. चबूतरे के सामने छपेली के शौकीनों ने दो-तीन मशकबीनों, हुड़कों, ताली और बांसुरी की धुन पर गीत के ‘जोड़’ लगा-लगा कर टेक पर नाचना शुरु कर दिया हैः

गोबिंदी घास काटैंछी औंस बेडुली

पुल बादेंछी कम

गोबिंदी त्यारा मैत को जोगि यै रौछ

चिमटा छमाछम!

(गोविंदी ओंस-बेडुली घास काटती है/पूले बांधती है कम/गोविंदी तेरे मायके का जोगी आया है/चिमटा छमाछम!)

बीच मैदान में, रात भर गाकर भी न थके गौंन्यारौ के नारायन सिंह भ्वैनी की चाल में चलते, झूमते, गाते लोगों से भ्वैंनी शुरु करने के लिए कह रहे हैं.

भ्वैनी शुरू हो गई है:

बांज नैं काट बांज लछिमा

बांज नैं काट बांज

कासा हैगीं यो हाल लछिमा,

बांज नैं काट बांज!

उधर कुछ लोग चूल्हों पर खाना बनाते जा रहे हैं. कई लोग पूड़ियां तल रहे थे तो कुछ लोग आटा गूंधने में व्यस्त हैं. कुछ बड़े-बड़े कड़ाहों में हलुवा घोट रहे हैं. दो-तीन बड़े-बड़े चूल्हों पर भारी-भरकम देगों में आलू की सब्जी पक रही है. भोजन शाकाहारी है.

धार में आसपास से बकरों के मिमियाने की आवाजें आ रही हैं. लोग दूर-दूर से बलि के लिए बकरे लेकर चले आ रहे हैं. बलि का कार्यक्रम पूरा हुआ. मेरी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं हुई. अब कहीं से भी ‘में…में…की आवाज नहीं आ रही है.

जानकारों से पूछा तो उन्होंने बताया, “नैं, नैं, लोहाखाम देवता का तो बकरों की बलि से कुछ लेना-देना ही नहीं हुआ. उनसे तो ओट (परदा) करके बकरों की बलि दी जाती है.”

“ओट करके क्यों?”

“क्यों उनको दिखाई न दे करके, और क्यों? उनको तो यह चढ़ाया नहीं जाता.”

“अरे, तो फिर बकरे चढ़ाए किसे जाते हैं? ” मैंने बैचेन होकर पूछा.

“देवता के गणों को. उन्हें भी तो खुश करना हुआ! है कि नहीं? ”

“नहीं, ये गण तो फिर आदमी ही हुए. गणों की क्या, सच बात तो यह है कि आदमियों की ही जीभ मांगती होगी बकरा.”

“ऐसा ही समझ लो. अब, पुराना रिवाज ठैरा क्या कहा जाए,” उन्होंने कहा.

आज भी बाखली के आंगन में जम कर भ्वैंनी-छपेली गाई जा रही हैं. पुरुषों और महिलाओं की भ्वैंनियां अलग-अलग जमीं हैं. लोग गा रहे हैंः

ओ साली गोपुली साली,

हिट दे साली धारचुला

ओ भिना गोपाल भिना

गाड़ि चलाला धारचुला

(ओ साली, गोपुली साली, धारचुला चल. ओ जीजा, गोपाल जीजा, गाड़ी चलाओगे धारचुला) साली पर तो कैसी-कैसी जो चुटकियां ली जा रही हैं- ‘या त लिजा आफू संग बालिपाऽ/ या जहर दिजा साली बालिपाऽ’ (या तो अपने संग ले जा साली बालिपा, या फिर जहर दे जा साली बालिपा.)

एक भ्वैंनी खत्म होती है और गायक दूसरी भ्वैंनी के बोल उठा देते हैं:

छाजि रौछ, छाजि रौछ

माऽया तेरी लटि में रिबन छाजि रौछ!

(सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है/ माया तेरी चोटी में रिबन सुंदर लग रहा है)

इन नई भ्वैंनियों के बीच कुछ पुरानी भ्वैंनियां को जीवित देख कर बहुत खुशी हो रही है. लोग वर्षों बाद अब भी बड़े मन से गा रहे हैंः

राजा भैटौ गद्दी में, सिपाही रन में

बाड़ा-बाड़ा राजा न्हैंगै तपोवनों में!

(राजा बैठता है गद्दी में, सिपाही जाते हैं लड़ाई में/बड़े-बड़े राजा चले गए तपोवनों में)

और

देवन्या लौंडा द्वारहाटै का, तीले धारो बौला

जैंतुलि बौरारौ की जैंता, तीले धारो बौला.

(द्वाराहाट का दीवान लड़का, तीले धारो बौला..बौरारौ की जैंता, तीले धारो बौला)

7 जुलाई 2010

बाखली के आंगनों में भ्वैंनी के चुट्टे (धूम) मच रहे हैं. उधर जगरिया गणेशराम और ईश्वरीराम ने आंखें मूंद करके, हाथ जोड़ कर फिर ढोल बजाना शुरु कर दिया है:

किन किन किन…द धंग! द धंग!

द धंग धंग धंग! किन किन किन….द धंग!

पुजारी और डंगरियों ने बाजे पर ध्यान लगा लिया है. गणेशराम बीच-बीच में गरज कर कह रहा है, “भोर भाब्बा!” और बिनती गा रहा है. ढोल दमदमा रहा है-द धंग धंग धंग! द धंग धंग धंग!

डंगरिया नाचने लगे हैं. नाचते-नाचते बाहर ‘खोलीखांड’ (आंगन) में आ गए हैं. अंगीठे की धूनी के चारों ओर नाचने लगे हैं. चारों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा है. ढोल बज रहा है..द धंग धंग धंग धंग! द धंग धंग धंग!

दुलैंच के पास परात में चावल भरे हुए हैं. डंगरिए अक्षतों से दिशाएं मार रहे हैं. फलों और अक्षतों की भेंट देते हुए आशीर्वचन कह रहे हैं…“इनऽ मोतिकाऽ दानाऽ, त्वै हन दयालि हैऽ जाला.. ”. वे चैंरीगाई की पूंछ से दुःख-तकलीफ, रोग-शोक झाड़ रहे हैं. डंगरिए अब दिन-दोपहर आंगन में नाचते-नाचते तसले में से गेहूं लेकर चारों ओर फैंकते हुए ‘ताड़’ मारने लगे हैं. बाजे बज रहे हैं- पू ऊ ऊ ऊ ह! टन्न् टन्न्! झन्न्! टिन-टिन, टुनटुन! द धंग धंग धंग! द धंग धंग धंग!

बाजों की आवाज तेज हो गई है. भीड़ में कई लोगों को औतार आ गया है. गणेश और ईश्वरी के हाथ ढोल पर बिजली की तरह तेज चल रहे हैं- द दुमलि दुमलि दुमलि दुम! द दुमलि दुमलि दुम! द दुमलि दुमलि दुम! और, यह क्या? नाचते-नाचते लोग कपड़े उतार कर जगरियों को देने लग गए हैं.

धीरे-धीरे डंगरिए शांत हो गए हैं. बाजा थम गया है. गुड़ और घी की ‘शिरनी’ बांटी जा रही है. प्रसाद के रूप में दूध और चावल का बना ‘खिर-खाजा’ बंट रहा है.

खा-पीकर लोग फिर से भ्वैंनी गाने में जुट गएः

टपि गैछै, टपि गैछै

किसना डडवालि चेली, होऽ सिता

टपि गैछै!

6 दिसंबर 2010

कल रात यहां दिल्ली में यह अजीब सपना देखा. गांव मैं आया हुआ हूं. हर बार की तरह सुबह-सबेरे अपने बचपन के दोस्त काफल के पेड़ से मिलने नीचे खेतों में गया. लेकिन, यह क्या उसके बाईं ओर की लंबी, मोटी जो शाखा सूखने लगी थी, उसे भाई जैंतुवा ने काट दिया है. देख कर बहुत दुख हुआ. अब दाहिनी ओर की ही शाखा बची है. लगता रहा, काफल का पेड़ उदास है. जैसे अब उसका एक ही हाथ रह गया है. उससे मिल कर अखरोट और नाशपाती के पेड़ों को देखा. सोच रहा था, ये नाशपाती कभी जंगली मेहल के पौधे थे जिन पर बाज्यू ने अपने हाथ से नाशपाती की कलम लगाई थी. घर की ओर आते हुए भी बार-बार नीचे काफल की ओर देखता रहा.

27 जनवरी 2012

आज बेटे मोहन के साथ दोपहर बाद कालाआगर पहुंचा हूं. भाई जैंतुवा के साथ बातचीत हुई, खाना खाया. अपने खेत के किनारे से नीचे काफल के पेड़ की ओर देखा तो दिल धक्क से रह गया. वहां मेरे दोस्त काफल का पेड़ नहीं था. गौर से देखा तो जमीन पर उसके तने का हलका लाल गोल ठूंठ दिखाई दिया. मेरी आंखें भर आईं. मन ही मन कहा, “अलविदा दोस्त. तुम भी चले गए. इस जगह अब किसे देखूंगा?”

भारी मन से लौटा. जैंतुवा से पूछा, “काफल का पेड़ नहीं दिख रहा है?”

उसने कहा, “द कहां, सूख गया था ददा. उसे काट कर लकड़ियां बनाईं. जाड़ों में उसकी खूब आग तापी.”

मेरे भीतर दुख उमड़ता रहा. लेकिन क्या कर सकता था. मूक पेड़ था वह. मन को समझाया- सूख ही गया होगा. हरे पेड़ को तो जैंतुवा भया (भाई) काटेगा भी नहीं. बचपन से ही उसकी द्विशाखों पर खेलता रहा था. बड़े-बड़े, रसीले काफल लगते थे उस पर. कभी वर्षों बाद ससुराल से आई दीदी भी उसके रसीले काफल तोड़ा करती थी. गर्मियों में जब उसके फल पकते तो ऊपर हमारे धूरे के जंगल में भी खूब काफल पकते थे. तब हम बच्चे गेहूं के नौल से बुनी छापरियां (टोकरियां) में वहां पेड़ों से पके काफल तोड़ कर लाया करते थे. राह में कोई काफल मांगता तो किनारे से हाथ डाल कर मुट्ठी भर कर काफल निकाल कर देते थे. जंगलों में तब दिन भर काफल पाक्को चिड़िया बोला करती थी- काफल पाक्को……काफल पाक्को!

देवेंद्र मेवाड़ी

देवेंद्र मेवाड़ी

लोकप्रिय विज्ञान की दर्ज़नों किताबें लिख चुके देवेन मेवाड़ी देश के वरिष्ठतम विज्ञान लेखकों में गिने जाते हैं. अनेक राष्ट्रीय पुरुस्कारों से सम्मानित देवेन मेवाड़ी मूलतः उत्तराखण्ड के निवासी हैं और ‘मेरी यादों का पहाड़’ शीर्षक उनकी आत्मकथात्मक रचना हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय रही है.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें