कहो देबी, कथा कहो – 33

पिछले कड़ी- कहो देबी, कथा कहो – 32

नौकरी की आपाधापी में ही जब पता लगा कि हमारे बैंक में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की भी परंपरा है तो मन उत्साह से भर उठा. तय किया कि मैं नाटकों में जरूर भाग लूंगा. परंपरागत बैंकिंग की परिपाटी में पले-बढ़े लोगों को यह बात खटकती तो थी लेकिन प्रधान कार्यालय से ही निर्देश और बजट आने के कारण ये काम भी करने ही पड़ते थे. कई लोगों को यह सब कुछ समय की बरबादी लगता लेकिन जिन लोगों ने इन गतिविधियों को शुरू कराया, वे खूब जानते थे कि मेहनत से बैंकिंग का काम करने के साथ-साथ इन गतिविधियों से कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी और अपनी खेलकूद तथा कला की प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा. इससे आपसी समझ और भाईचारा भी बढ़ेगा. इसलिए बैंक में हर साल क्षेत्रीय, आंचलिक और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तथा खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं.

लेकिन, बैंकिंग से अलहदा किस्म के इस काम को देखे कौन? उनकी नजर मुझ पर पड़ी क्योंकि खुद मैं दाल-भात में मूसलचंद की तरह उनके बीच आ टपका था. तो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मुझ पीआर पब्लिसिटी वाले को सौंप दी गई कि प्रतियोगिताएं कराओ और अंचल की टीम तैयार करके राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली ले जाओ. प्रतियोगिताएं हुईं, कलाकार चुने गए और 1984 में एकांकी नाटक, प्रहसन, एकल अभिनय, सुगम और शास्त्रीय संगीत, वाद्य संगीत, लोक और शास्त्रीय नृत्य आदि के लिए चुने गए कलाकारों की टीम का मैनेजर बन कर मैं दिल्ली रवाना हुआ. उस साल शाह आडिटोरियम, दिल्ली में प्रतियोगिताएं हुईं. वहीं रहने का इंतजाम था. कमरों में गद्दे, रजाइयां बिछी हुईं. टीम में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी. दिल्ली की मूल निवासिनी एक कलाकार को वहां रहना पसंद नहीं आया. वह रात भर न सोई, न सोने दिया. एकल अभिनय का दुबला-पतला कलाकार सपेरा बन कर बीन बजाता रहा और वह नागिन डांस करती रही!

बार-बार बहती, “आइ कांट स्टे इन दिस डिंजी रूम. इट्स सफोकेटिंग!” (मैं इस गंदी जगह में नहीं रह सकती. यहां दम घुट रहा है.) लेकिन मैं नियमों से बंधा था. उसकी कोई मदद न कर सका. वहां देश के विभिन्न अंचलों से आए दो-ढाई सौ कलाकार रह रहे थे.

प्रतियोगिताएं शुरू हुईं. एक से एक शानदार प्रस्तुतियां पेश की गईं. नाटक का कड़ा कंपटीशन होता था और उसे अंचल की नाक का सवाल माना जाता था. कानों-कान अफवाह फैलती कि बंगाल के कलाकार तो बादल सरकार के निर्देशन में नाटक तैयार करके लाए हैं. पश्चिमी अंचल के कलाकारों को गिरीश कर्नाड का मार्गदर्शन मिला है. हमारे अंचल से ‘फंदी’ तैयार किया गया था. बहरहाल, परिणाम आया और गुजराती भाषा के मूल नाटक ‘दरवेशी’ को प्रथम स्थान मिला जो हिंदी में प्रस्तुत किया गया था. अद्भुत प्रस्तुति थी वह जिसमें केवल दो कलाकार थे- एक मदारी और दूसरा भालू. मनुष्य और जानवर के सहजीवन को नाटक में मार्मिक रूप से दिखाया गया था. उस बार हमारी टीम के प्रहसन ‘गिरगिट’ को प्रथम स्थान मिला जिसमें कुत्ते का अभिनय करने वाले साथी कलाकार की निर्णायकों ने भी काफी प्रशंसा की. निर्णायक थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली के निदेशक बी.एम. शाह, नाटककार दयानंद अनंत और एक अन्य रंगकर्मी.

अगले वर्ष की तैयारी के साथ ही मैंने निश्चय किया कि नाटक में मैं भी भाग लूंगा हालांकि यह भी जानता था कि मंच पर घबराहट होगी. लेकिन, मुझे नाटक में भाग लेना है तो संकोच और घबराहट पर काबू पाना होगा. मुझे बाज्यू (पिताजी) याद आए. वे पहली बार पंतनगर में कैसा वेष बना कर आ गए थे. मुझमें भी तो उनके जीन हैं, इसलिए संकोच छोड़ना होगा.

साथी मेरी बात सुन कर खुश हुए. उन्हीं दिनों सहकारिता भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो उसमें एक प्रहसन प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया. साथियों ने प्रहसन की स्क्रिप्ट खोजी और उसमें मुझे पुलिस इंसपैक्टर की भूमिका दे दी. मैंने भी सोचा, यह अभिनय की शुरूआत के लिए अच्छा मौका है. संवाद रट लिए. दर्शकों में मेरे बच्चे भी मौजूद थे. आम आदमी बने एक साथी कलाकार ने मुझे सौ रूपए का नोट यह कह कर पकड़ाया, “रख लीजिए दरोगा जी, आज आपके बच्चे का बर्थ डे है. कुछ खरीद लीजिए उसके लिए.” ज्यों ही मैंने वह नोट जेब में रखा, सामने दर्शकों में से मेरा तीन साल का बेटा सीट पर खड़ा होकर चिल्लाया, “झूठ बोल रहे हैं, आज मेरा बर्थ डे नहीं है!” आसपास कुछ साथी हंस कर बोले, “मेवाड़ी जी का बेटा है वह!”

इस तरह थियेटर में मेरा बपतिस्मा हो गया. इस पहले प्रयोग से मेरा संकोच कुछ कम हुआ और हमने उस वर्ष की प्रतियोगिता के लिए नाटक खोजना शुरू कर दिया. दूरदर्शन, लखनऊ में प्रोड्यूसर और नाटककार सुशील कुमार सिंह का नाटक ‘गांधी की हत्या हजारवीं बार’ करने का निश्चय किया. पात्र थे, एक डॉक्टर और पागलखाने से भागे हुए दो पागल. डॉक्टर की भूमिका मुझे दी गई, पागलों की भूमिका साथी अज़ीज़ खान और रमेश शर्मा को मिली. निर्देशकः ओ. पी. अवस्थी. रवीन्द्रालय के एक कोने में जगह लेकर रिहर्सल शुरू कर दी गई. प्रतियोगिता में कानपुर और गोरखपुर की टीमों से तगड़ा मुकाबला हो सकता था. हमने जी-जान लगा कर नाटक तैयार कर लिया.

प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी मेरी थी और मेरा मानना था कि निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए. इसलिए लखनऊ के थियेटर जगत के जाने-माने तीन लोगों को निर्णायक बनाया. इस बात को गोपनीय रखा गया कि निर्णायक कौन हैं. प्रतियोगिता से पहले मेरे ‘पागल’ साथियों ने पूछा, “निर्णायक कौन हैं?”

मैंने कहा, “पता नहीं. उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं?”

“आप जानते हैं उन्हें. हमारे नाटक को अच्छे नंबर दे दें तो हम उसे दिल्ली ले जाएंगे,” उनमें से एक साथी ने कहा.

मैंने कहा, “दोस्त, यह तो गलत है. मैं कैसे कह सकता हूं कि हमें अच्छे नंबर दें? यह तो कंपीटीशन है, जो नाटक अच्छा होगा, उसे अच्छे नंबर मिलेंगे. वे थिएटर के लोग हैं.”

वे बोले, “यह तो कोई बात नहीं हुई. सभी ऐसा करते हैं.”

“करते होंगे, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए. निष्पक्ष निर्णय होगा तो हमें भी अपने अभिनय के स्तर का पता लगेगा,” मैंने कहा.

“निर्णायकों में से एक तो पहाड़ी होंगे ही ‘दर्पण’ वाले. आप भी पहाड़ी हैं. उनसे तो सिफारिश कर सकते हैं?”

“कभी नहीं, मैं खुद को इतना नीचे नहीं गिरा सकता.”

“देख लीजिए मेवाड़ी साहब, हम तो आपको समझा रहे हैं. अपने नाटक के लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं?”

“नहीं, हम निर्णायकों के निर्णय का इंतजार करेंगे. हो सकता है, हम ही फस्र्ट आएं. और, फिर यह क्यों भूल रहे हो कि इस नाटक का केंद्रीय पात्र तो मैं हूं. मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हमारा नाटक बैस्ट हो लेकिन हमारी परफार्मेंस से,” मैंने कहा तो दोनों साथियों ने मुझे घूर कर देखा और चले गए. नाटक की प्रस्तुति से पहले उनकी यह बातचीत मुझे अच्छी नहीं लगी.

खैर मिनी रवीन्द्रालय में नाटक शुरू हुआ. पहला नाटक हमारा था. मैं डॉक्टर के वेष में था. वे दोनों पागल जेल से भाग कर मेरे पास आ गए. मार्मिक संवाद थे. श्रोताओं में से कुछ महिलाओं की सिसकी सुनाई दी. गंभीर वातावरण बन गया था. मैं भी एक भावुक डाक्टर की भूमिका में खो गया था.

‘गांधी की हत्या हजारहवीं बार’ नाटक में देवेन मेवाड़ी

नाटक खत्म हुआ. खूब तालियां बजीं. और, फिर गोरखपुर का नाटक शुरू हुआ. वह नाटक था, “अंधेर नगरी, चैपट राजा.” घोषणा में बताया गया कि इस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि के सौ साल हो रहे हैं. तभी नगाड़ा बजा-किड़…..किड़….किड़….किड़….किड़! धा!

‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ शुरू हुआ और उसके खत्म होते ही काफी तालियां बजती रहीं. निर्णायकों ने ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा, “‘गांधी की हत्या हजारवीं बार’ के कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है. हमारा सुझाव है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की सौंवी पुण्य तिथि पर हमारे अंचल से नाट्य शैली नौटंकी में उनका यही नाटक ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ दिल्ली जाना चाहिए और इसमें गोरखपुर के अलावा लखनऊ और कानपुर के कलाकारों को भी शामिल कर लेना चाहिए.” निर्णायक थे: जाने-माने रंगकर्मी डा. अनिल रस्तोगी, नौटंकी विधा के विशेषज्ञ उर्मिल थपलियाल और ‘मेघदूत’ नाट्य संस्था के निदेशक तथा रंगकर्मी सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ ‘बाबा’. उनकी बात मान ली गई और नाटक के लिए एक आंचलिक टीम बनाने का निश्चय किया गया. नौटंकी विधा के जानकार बैंक के साथी अश्विनी श्रीवास्तव ‘मक्खन’ को निर्देशक बनाया गया.

कार्यक्रम संपन्न हो गया. धीरे-धीरे दर्शक और कलाकार साथी भी चले गए. रात का साढ़े दस-ग्यारह बज रहा था. मैं चीजें समेटने में लगा. बैनर उतार कर रखा और घर जाने के लिए बाहर निकला. मोटर साइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई. पेट्रोल की गंध आ रही थी. देखा तो पेट्रोल की ट्यूब नदारद थी. किसी ने ट्यूब निकाल कर फेंक दी थी.

अब क्या हो? घर कैसे जाऊं? मोटर साइकिल इस तरह बाहर छोड़ भी तो नहीं सकता था. तभी वहीं पर काम करने वाला एक लड़का आया. उसने कहा, “दो लड़के आए थे. उन्होंने ट्यूब और शीशी खींच कर फेंक दी. मैंने कहा भी कि साब ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे डांट कर बोले, तुम चुप रहो.”

मैं समझ गया कि वे दो लड़के कौन रहे होंगे. आश्चर्य भी हुआ कि इतनी नफ़रत? अच्छा नहीं लगा. नाटक हमारा भी बहुत अच्छा था लेकिन यह निर्णय सही था कि हमें नौटंकी शैली में ‘अंधेर नगरी’ को मिल कर तैयार करना चाहिए. अब वह भी तो हमारा ही नाटक हो गया है. लेकिन कौन समझाता उन्हें? बहरहाल लड़के ने कहीं से ट्यूब वगैरह लाकर टैम्पररी इंतजाम करके मेरी मोटरसाइकिल को घर जाने लायक बना दिया.

अंचल प्रबंधक गोरखपुर क्षेत्र के पडरौना से ही थे तो मुझे इस नाटक के भविष्य के लिए एक उजली रजत रेखा दिखाई दी. मैंने दो-एक दिन के भीतर ही अंचल प्रबंधक को सुझाव दिया कि अगर गोरखपुर के कलाकारों के साथ मिलकर हम यह ‘नौटंकी’ तैयार कर लें तो हमें दिल्ली की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा स्थान मिल सकता है. जानकर वे खुश हुए. तब मैंने उन्हें अगला सुझाव दिया कि अगर लखनऊ और कानपुर के कलाकारों को अस्थाई तबादले पर गोरखपुर भेज दिया जाए तो दो बजे तक कलाकार शाखाओं में मन लगा कर पूरा काम करेंगे और उसके बाद नाटक की रिहर्सल करेंगे.

“ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पुट-अप कर दो,” उन्होंने कहा. मैंने वह प्रस्ताव उनके पास भेजा जिसमें यह भी लिखा कि नौटंकी तैयार करने के लिए लखनऊ के मशहूर नक्कारा वादक उस्ताद दिलावर खां को भी भेजना होगा. फाइल पास हो गई. हमें अनुमति मिल गई, नहीं-नहीं, मुझे छोड़ कर बाकी कलाकारों की अनुमति मिल गई. मुझे बाद में केवल एक सप्ताह तक वहां रहने की अनुमति दी गई. यह बैंक में पहला अवसर था, जब एक नाटक के लिए अस्थाई पोस्टिंग पर कलाकार कर्मचारी किसी दूसरे क्षेत्र में भेजे गए.

बहरहाल, कलाकार साथियों ने गोरखपुर में कायस्थ धर्मशाला का हॉल माह भर के लिए बुक कर लिया. टेंट हाउस से गद्दे मंगा लिए गए. बाद में मेरे साथ उस्ताद दिलावर खां भी गोरखपुर पहुंच गए. रात में मैं भी साथियों के साथ हॉल में सोने लगा. उस बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं देर में थी. गर्मियां शुरू हो गई थीं. मैं पहली रात कायस्थ धर्मशाला की छत पर उस्ताद और साथी कलाकारों के साथ सोया.

सुबह उठे तो उस्ताद ने आंखें मलते हुए कहा, “अमां, मेवाड़ी साहब, रात भर मच्छर कुत्तों की तरह नोचते रहे!” मच्छरों की कुत्तों से तुलना सुनकर हम सब हंस पड़े.

वे बोले, “अमां ठीक कै रहा हूं. येऽऽ बड़े-बड़े मच्छर थे,” उन्होंने हथेली और अंगुलियों से साइज़ बताते हुए कहा.

मैंने कहा, “चलिए, रहने दीजिए उस्ताद. लगता है इन नामाकूल मच्छरों को लखनऊ वालों का खून मीठा लग रहा है! चलिए, अब चाय पी लीजिए.”

मैंने उन्हें चाय पीने जा रहे एक साथी कलाकार के साथ भेज दिया. उस्ताद काफी देर बाद लौटे और बोले, “नामालूम कैसी जगह है? चाय वाले ने बिल्कुल सड़ी हुई चाय पिलाई.”

मैंने बाद में, उनके साथ गए साथी से पूछा, “क्यों, चाय बहुत खराब थी क्या? उस्ताद बता रहे हैं.”

“खराब? उस्ताद दो-दो चाय पीकर आ रहे हैं. बन-मक्खन अलग से. वे तो ‘बैंगनी’ का भी दाम पूछ रहे थे. हो सकता है शाम को खाएं,” उसने मुस्करा कर कहा. मैं समझ गया, उस्ताद को किसी तरह मनाए रखना होगा.

दो बजे बाद रिहर्सल शुरू हुई. उस्ताद ने नक्कारा संभाला. नक्कारे की बगल में एक ओर खाली लोटा और दूसरी ओर खाली कांच की बोतल भी रखी. फिर आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाए, अंगुलियों से कान की लवों को छुआ और आसमान की ओर दोनों हाथ उठा कर इबादत की. फिर नक्कारे की छड़ियां उठा कर ताल दी- किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ …..धा!

लोक नाट्य शैली की इस ‘नौटंकी’ ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ में गायकी के लिए दोहे, बहरे तबील, लावणी, मांड, चौबीलों और अन्य लोक तथा शास्त्रीय धुनों का प्रयोग किया गया. कलाकार एक-एक कर गाते हुए मंच पर आते. कबाबवाला गाता:

“मैं हूं कबाबवाला

लाया गरम-गरम

रखते ही मुंह में घुलते ऽ

ऐसे नरम! नरम! ”

मुझे पठान की भूमिका दी गई. पगड़ी और पठान सूट में सजा-धजा मैं गाते हुए आताः

ये बाबू किदर को जात्ता

पिस्ता-बदाम लेऽ लोऽ

ये बाबू किदर को जाता!

गीत-संगीत के साथ उस्ताद दिलावर खां का नक्कारा वादन नाटक में समां बांध देता था.

लखनऊ में तब थियेटर के लिए लोगों में बहुत उत्साह था. ‘दर्पण’ और ‘मेघदूत’ के अलावा लक्रीस तथा कई छोटी-छोटी रंग संस्थाएं भी नाटकों का मंचन कर रही थीं. राकेश और अन्य साथी इप्टा को सक्रिय बनाए हुए थे. राकेश ने उन्हीं दिनों ‘रामलीला’ नाटक लिखा था जो बहुत सफल रहा. राकेश को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने भी सम्मानित किया था.

उस दौर में रवींद्रालय में प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर निर्देशित ‘हरोमा की अमर कहानी’ नाटक की शानदार संस्तुति देखने का भी मौका मिला. तभी ‘तुगलक’ में मनोहर सिंह का जीवंत अभिनय भी देखा था. शशांक बहुगुणा की मनो-शारीरिक शैली ‘स्पार्टाकस’ की बेहतरीन प्रस्तुति देखी थी. रवींद्रालय में ही लखनऊ की ‘आंखर’ संस्था ने हिमांशु जोशी के उपन्यास ‘कगार की आग’ का ‘कगारै आग’ नाम से कुमाऊंनी भाषा में मंचन किया था. उस मौके पर हिमांशु जोशी जी भी मौजूद थे. मैंने वह नाटक साथी नवीन जोशी के साथ देखा था. उनकी पत्नी श्रीमती लता जोशी भी उसमें अभिनय कर रही थीं. इसके अलावा भी उन दिनों कई नाटकों की प्रस्तुतियां देखने का मौका मिला था.

उन्हीं दिनों एक मजेदार घटना यह हुई कि हमने पूरे तीस दिन तक, देर शाम के वक्त और छुट्टियों में, बिलानागा ब्रैख्त के नाटक ‘एक्सेप्शन एंड द रूल’ की रिहर्सल की. यह रिहर्सल हम बंबई से आए रंगकर्मी और स्क्रिप्ट राइटर अरुण तिवारी के निर्देशन में कर रहे थे. वे रोज स्टेपिंग सिखाते- ‘वन, टू, थ्री, फोर’, ‘वन, टू, थ्री, फोर. कई हाव-भाव सिखाते और गीत गाए जाते- ‘सोऊंगा नहीं, सारी रात में जगूंगा/इसी तरह आगे निकलूंगा!’ और, ‘उर्गा में मुझे जाना है…उर्गा में मुझे तनखा मिलेगी, उर्गा में मेरी तनखा है…तनखा है,’ और स्टेपिंग के साथ यह भी, ‘दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख!’

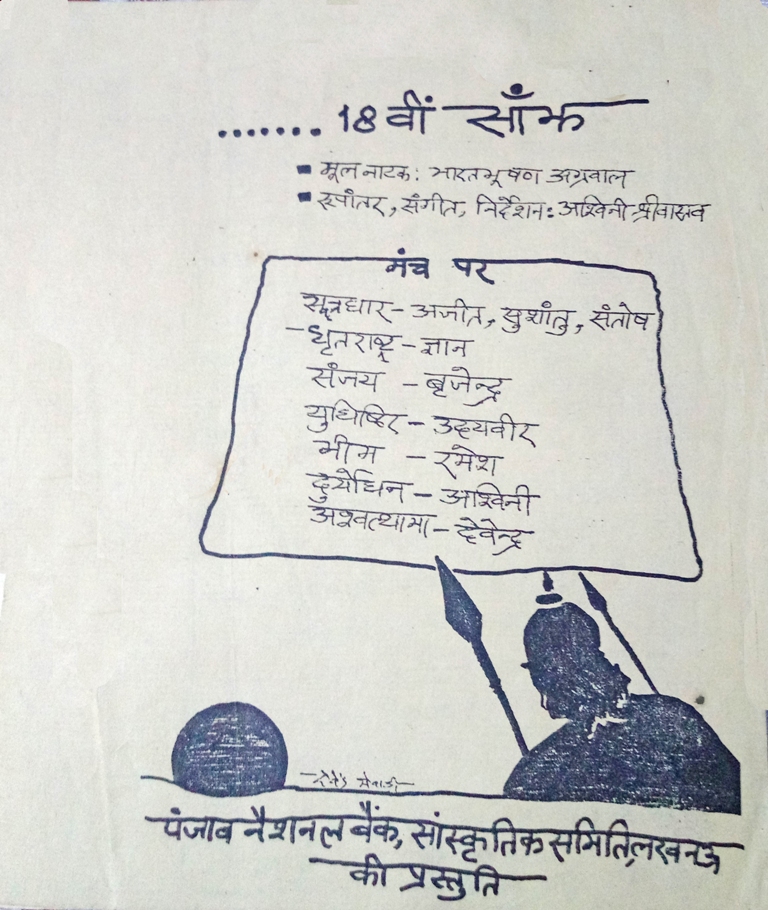

‘अठारहवीं सांझ’ के परिचय पत्रक का एक पृष्ठ

हम पूछा करते- नाटक शुरू कब होगा? कास्टिंग कब होगी? अरुण कहते- बस, रिहर्सल लगभग पूरी हो चुकी है. कास्टिंग जल्दी ही करते हैं. और, तीसवें दिन कास्टिंग के लिए अभिनय कराया गया. कद-काठी के हिसाब से मैंने, अरुण त्रिवेदी और रमेश शर्मा ने सौदागर का अभिनय किया. परिणाम बताया गया और सौदागर की भूमिका अरुण त्रिवेदी को मिली जो थिएटर में अपना करियर बना रहे थे. इस तरह माह भर की रिहर्सल पूरी हुई, लेकिन विडंबना यह रही कि वह नाटक हुआ ही नहीं.

जल्दी ही हम लोग बैंक की ओर से भारत भूषण अग्रवाल के नाटक ‘महाभारत की अंतिम सांझ’ के नौटंकी रूपांतर ‘अठारहवीं सांझ’ की रिहर्सल में व्यस्त हो गए. निर्देशक अश्विनी श्रीवास्तव का था. उस्ताद दिलावर खां और उनके बेटे शकील को भी बुला लिया. मुझे अश्वत्थामा की भूमिका मिली, जिसके संवाद पारसी थिएटर की शैली में थे. दोहे, चौबीलों और बहरे तबील की गायकी के बीच अचानक नक्कारा गूंजता और मंच पर भारी क्रोध के साथ अश्वत्थामा की एंट्री होती. वह घायल सुयोधन यानी दुर्योधन के पास जाकर क्रोध से चीखता- ‘वीर सुयोधन, क्या हुआ? कैसे हुआ यह हाल? जिसने तुझ पर वार किया, न्योता है अपना काल!’ पांडवों को ललकारने और पांडव वंश का समूल नाश करने का संकल्प लेकर वह उसी क्रोध के साथ चीखता पांडवों के शिविर की ओर चला जाता.

दुर्योधन और अश्वत्थामा

एक दिन साथी नए अंचल प्रबंधक को रिहर्सल देखने के लिए बुला लाए. वे मुझे जान बूझ कर ‘मारवाड़ी’ कहते थे. रिहर्सल में जब उन्होंने शांत और संकोची मारवाड़ी को क्रोध से चीखते, अभिनय करते देखा तो शाबासी देकर बोले, “दिल्ली में तखत तोड़ के आना मारवाड़ी. समझ लो दिल्ली में नाटक फस्र्ट आना चाहिए. वहां अपनी गदा और तीर-कमान चला कर आना!”

तब मुझे कहां पता था कि आगे चल कर गदा और तीर-कमान तो वे मुझ पर चलाएंगे. खैर, वह बाद में.

उसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के रंगकर्मी साथी राजेश भदौरिया से भेंट हो गई. उनकी अपनी नाट्य संस्था थी- नटरंग. वे बोले, “मैं असगर वजाहत के नाटक ‘इन्ना की आवाज’ का मंचन करना चाहता हूं. रिहर्सल शुरू करनी है. आप सुलतान की भूमिका कर सकते हैं. मुझे खुद यह भूमिका करनी थी लेकिन आप कर लेंगे तो मैं अपना पूरा ध्यान निर्देशन पर लगाऊंगा.”

मैं सहमत हो गया. उनसे स्क्रिप्ट लेकर संवाद पढ़े. पुराने लखनऊ में एक घर में रिहर्सल शुरू हुई. उसी इलाके की एक लड़की मलिका बनी थी. उस दृश्य में मैं यानी सुलतान, मलिका के साथ महल के दरवाजे़ की ओर पीठ करके डायलाग बोलता हूं:

“हम इस मुल्क के बादशाह हैं और तुम लोग हमारी रियाया हो. हम हुकूमत करते हैं तुम्हारे लिए. हम जंगें करते हैं तुम्हारे लिए. और, इसीलिए तुम हमारा हर हुक्म मानते हो.”

तभी, दरवाजे की ओर देखता हूं और हैरत के साथ कहता हूं, “इन्ना? मेरे ख्याल से ये मेरा नाम नहीं है. मुझे अपना हुक्म अच्छी तरह याद है, और वह यह नहीं था कि महल के दरवाजे पर इन्ना का नाम लिख दिया जाए.”

मैंने कनखियों से देखा, मेरे कुछ साथी मुस्करा रहे हैं. निर्देशक ने कहा, “जरा महल, जंग और दरवाजा बोलिए तो?”

मैंने बोला, “महल, जंग, दरवाजा.”

उसने कहा, “नहीं, इन्हें ऐसे बोला जाता है- मेहेल, जंग और दरवाज़ा. फिर से बोलिए तो?”

मैंने उच्चारण सुधारा और नाटक आगे बढ़ा. लेकिन, विडंबना तो देखिए, अगले दिन आफिस गया तो हमारे अमृतसर से आए नए कड़क चीफ मैनेजर ने मुझे भीतर कमरे में बुला कर कहा, “एदरोंकि, मेवाड़ी, तैयार हो जा. गोंडा-बस्ती की तरफ जाणां है परसों. छह नई ब्रांच खोलणीं है. बैनर-शैनर बनवा लो. बाजा-टेपरिकार्डर रख लो. परसों सुबह-सुबह निकल जाएंगे.”

तो, द, किसका नाटक, किसकी रिहर्सल?

“तो क्या किया आपने?”

“हफ्ता भर के लिए निकल गया शाखा उद्घाटन के लिए. वहां भाषण दिए और टेपरिकार्डर पर बैंक के जिंगल बजाता रहा, ‘पंजाब नैशनल बैंक! पंजाब नैशनल बैंक! हमदर्द हमारा है, हम दर्द तुम्हारा है!’ दोस्त, वे शाखाएं खोलने और ऋण मेलों के दिन थे. सचमुच क्या दिन थे. बताऊं उन दिनों के बारे में?”

“ओं”

वरिष्ठ लेखक देवेन्द्र मेवाड़ी के संस्मरण और यात्रा वृत्तान्त आप काफल ट्री पर लगातार पढ़ते रहे हैं. पहाड़ पर बिताए अपने बचपन को उन्होंने अपनी चर्चित किताब ‘मेरी यादों का पहाड़’ में बेहतरीन शैली में पिरोया है. ‘मेरी यादों का पहाड़’ से आगे की कथा उन्होंने विशेष रूप से काफल ट्री के पाठकों के लिए लिखना शुरू किया है.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें