कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ

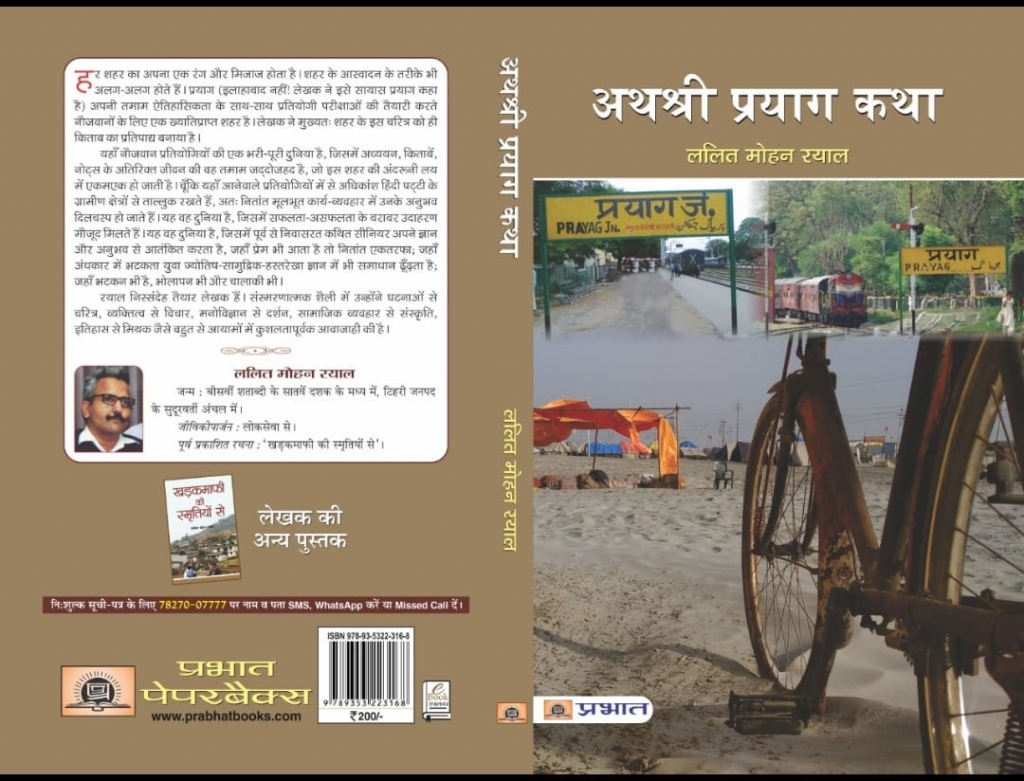

[ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) कृत ‘अथश्री प्रयाग कथा’ के बहाने प्रयाग के ‘बहबूद के सामाँ’* की पड़ताल]

-अमित श्रीवास्तव

तुलसीदास जी कहते हैं हाथी के बराबर बड़े पापों के शमन के लिए सिंह के समान प्रभावशाली प्रयाग की महिमा का वर्णन करना असंभव है. विषयांतर होने के बाद भी अगर इस विचार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर लागू किया जाए तो आश्चर्यजनक रूप से साम्यता मिलती है. लोक सेवा की आस लिए प्रयाग आने वाले ज्यादातर छात्र उस वर्ग से आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है. आज भी इस देश में गरीबी अगर पाप नहीं तो अभिशाप तो अवश्य है. आज़ादी के इतने दशक बीतने के बाद भी गरीब के और गरीब बनने की प्रक्रिया वैसी की वैसी ही है. लोक सेवा में जाने का सपना तमाम सुंदर सामाजिक आदर्शों के साथ-साथ इस दुष्चक्र को तोड़ने का सपना भी है. अथश्री… के सभी पात्र किसी मेट्रोपोलिटन शहर से नहीं बल्कि आस-आस के छोटे शहरों या गावों से आते हैं. निम्न-मध्यम आयवर्ग से आते हैं. प्रयाग उनके कलुष को समाप्त करने का साधन बनता है. लेखक स्वयं एक लोक सेवक है और निस्संदेह उस यात्रा का चश्मदीद गवाह है जो इस कृति का मुख्य प्रतिपाद्य है.

इलाहाबाद कहें या प्रयाग, इस शहर का ठहरा हुआ सा अपना एक इतिहास है और इस इतिहास के समानांतर ठहरी हुई सी ही एक संस्कृति है. तीन नदियों का संगम इस संस्कृति का प्राकृतिक प्रतीक है. क़मर जमील का एक शे’र है-

या इलाहाबाद में रहिए जहां संगम भी हो

या बनारस में जहां हर घाट पर सैलाब हो

उसी तरह से अध्ययन-अध्यापन के सुदृढ़ इतिहास के साथ-साथ पिछले कई दशकों से प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषतः लोक सेवा, की तैयारी के लिए आए छात्रों का जमावड़ा या संगम अपनी विशेष रंगत में मौजूद है जिसे एक भरी-पूरी संस्कृति का दर्जा दिया जा सकता है.

इसके पूर्व ललित मोहन रयाल की एक किताब `खड़कमाफी की स्मृतियों से’ एवं कई फुटकर रचनाओं से परिचय हुआ है जिसमें सत्तर-अस्सी के दशक की कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में समीक्षात्मक आलेख भी हैं. ये बताने का एक विशेष कारण है. `अथश्री…’ को मिलाकर इन सभी रचनाओं की विधा संस्मरणात्मक है. फिल्मों की समीक्षा भी `जैसा मैंने देखा’ के रूप में है. ये जानना दिलचस्प है कि इसके मूल में किसी किस्म का नोस्टाल्जिया है, उपयोगिता मूलक इतिहास दृष्टि, मुग्धता अथवा कुछ और. वैसे इधर कुछ सालों से मनोरंजन जगत और कमोबेश साहित्य में भी अस्सी-नब्बे के दशक के अभी-अभी गुज़रे समय के प्रति रूमानियत सी अभिव्यक्त हो रही है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से. क्या ये सूचना तकनीकी की सहजता-सुलभता की वजह से है? अगर सिर्फ यही कारण ही कहा जाए तो बात शायद एकतरफा होगी. इसका जवाब कहीं-न-कहीं वर्तमान जीवन की जटिलताओं में भी है. देश का आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक परिवेश आमजन के लिए अधिक दुरूह हुआ है. त्रासदियाँ बढ़ी हैं. जीवन शैली के चमकीले आवरण के पीछे एक रुग्ण, मनुष्यता छिप रही है जो सामान्य आँखों से दिखती नहीं. कभी-कभी नोस्टाल्जिक होना इस द्वैत को देखना है. लेखक के पास वो दृष्टि है.

संस्मरणात्मक लेखन बहुत आसान परन्तु बहुत रिस्की भी हो सकता है. पहली चुनौती तो सत्य और गल्प के अनुपात की होती है. गल्प यहां वैसा नहीं होता जैसा साहित्य की अन्य विधाओं में होता है. यहां गल्प से आशय घटना को देखने-समझने और अभिव्यक्त करने की व्यक्तिगत क्षमता से है. पात्र और घटनाएं वास्तविक होने की वजह से ज़रा सा भी विचलन होने से खारिज होने की सम्भावनाएं रहती हैं. अथश्री… को पढ़कर लगता है लेखक ने इस विधा को बखूबी साधा है. यह निश्चित करना मुश्किल नहीं कि पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है लेकिन ये सुनिश्चित करना कठिन है कि कथ्य के प्रवाह के लिए लेखक ने जो परिवेश बुना है, वो ज़्यादा मुखर है अथवा, जो पात्र चुने हैं, उनका चरित्र चित्रण.

‘अथश्री प्रयाग कथा’ के लेखक ललित मोहन रयाल. फोटो: मृगेश पाण्डे

देखा जाए तो पुस्तक में सिविल सेवा परीक्षा के तीन चरण प्राम्भिक, मुख्य और साक्षात्कार का पूरा वितान है. साल-दर-साल चलने वाली इस प्रक्रिया में लगे छात्रों के दैनन्दिक जीवन के सन्दर्भ बहुत बारीकी से बुने गए हैं. चाहे वो मित्रों के बीच की बैठकी हो, चाहे साक्षात्कार का विषद वर्णन, चाहे एकतरफा प्रेम प्रदर्शन हर दृश्य बहुत सटीक बना है. बहुत छोटी-छोटी घटनाएं अपने प्रभाव में विस्तार पाती दिखती हैं. बहुत साधारण से दिखने वाले पात्र किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते दीखते हैं. होनहार छात्र अशोक, शर्मा-गुप्ता की जोड़ी, पति को गंगा में डुबा देने का मनुहार करती आंटी, हिस्ट्री की सिद्धि प्राप्त सीनियर या प्रेम की खोज में पपुआ न्यूगिनी, हर पात्र अपनी पूरी धज में है. लेखक ने पात्रों के जरिये उस माहौल को जीवंतता के साथ उकेरने का काम किया है जो इलाहाबाद के अल्लापुर, कटरा, लूकरगंज, मम्फोड़गंज के मकानों, लेबर चैराहे की चाय की दुकानों और अत्यंत सीमित संसाधनों में रह रहे छात्रों के कमरे नुमा खोहों के अंदर पाया जाता है. इसके लिए लेखक का नज़रिया, शैली और भाषा तीनों ने सहायता दी है. नज़रिए से तात्पर्य इतिहास दृष्टि से भी है और घटना को विचार से जोड़ने की क्षमता से भी.

शैली चुटीली है. हास्य-व्यंग्यात्मक. हास्य का पलड़ा यद्यपि भारी है तथापि इस छात्र जीवन के पूरे वितान के आर्थिक-सामाजिक कार्य-कारणों को देखें तो एक बहुत गहरा व्यंग्य हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर भी है.

भाषा रयाल के हाथों में खेलती-खिलती है. सम्भवतः वृहद अध्ययन और सजग दृष्टि, इसके दो कारण हो सकते हैं. जगह-जगह प्राचीन वेद-वेदांग से लेकर दूसरे धर्मों के ग्रन्थों तक, हिंदी साहित्य से लेकर विदेशी भाषा के साहित्य तक, भारत ही नहीं विश्व इतिहास से लेकर समसामयिक हलचलों तक की युक्तियुक्त भाषिक विन्यास के साथ उपस्थिति इस बात की द्योतक है. हालांकि भाषा के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास पाठक के हिस्से ही आया है, फिर भी हास्य-व्यंग्यात्मक शैली में ऐसी भाषा का प्रयोग इसकी सीमा नहीं वरन सामर्थ्य बनी है. एक बानगी से बात और स्पष्ट हो शायद-

“भारी हील-हुज्जत हुई. बड़ी जद्दोजहद के बाद जामा तलाशी ली गई. उस समय सब अचंभे में पड़ गए, जब उन्होंने देखा कि साइकिल की ट्यूब उसकी कमर पर, करधनी की तरह बंधी हुई थी. ढीले कुर्ते से ढंकी-छुपी. गुनगुने पानी से आप्लावित. उकडूँ बैठकर दूध लेते थे, ‘फोकसॉन्ग’ गाते हुए. उधर कंज्यूमर लम्बे आलाप में उलझा नहीं कि इधर काज सम्पन्न.”

लेखक ने भाषा की हठधर्मिता को तोड़ा है. तत्सम और तद्भव शब्दों का मेल तो है ही, अंग्रेजी और उर्दू-फारसी शब्दों को इस तरह से गूंथा गया है कि कहन की रवानगी भी बढ़ जाए, साथ ही, कथ्य के साथ-साथ भाषा के माध्यम से भी उस पञ्चमेल-समरस संस्कृति की अभिव्यक्ति हो सके जो आज के बढ़ते टूटन और तनाव के बरक्स एक विकल्प की तरह खड़ी हो सके.

इसी के साथ यह भी कहना उचित होगा कि किसी घटना, दृश्य या पात्र का विवरण कहीं-कहीं अस्पष्ट हो जाता है. कहानी मुकम्मल नहीं होती दिखती जबकि बिम्ब बहुत से बनते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से विवरण देने की जल्दबाज़ी में लेखक मूल कथा से भटक जाता है. विधाओं में रचनात्मक तोड़-फोड़ और प्रयोगधर्मिता साहित्य में ऊर्जा का संचार करती है. समय की मांग भी यही है. अब ये पाठकों पर छोड़ देना ही ठीक होगा कि वो इस रचना की संरचना को कैसे लेते हैं. वैसे ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अथश्री औपन्यासिक विस्तार की रचना है. चाहे वो पात्रों के चरित्र उद्घाटन की दृष्टि से समझा जाए, देश-काल एवं वातावरण के विवरण से अथवा कथानक की रोचकता से. महज बुनावट ही इसे उपन्यास से इतर एक फॉर्म देती है.

पुनः बात प्रतियोगी परीक्षाओं की. ये एक ऐसा सफर है जो बहुत बोझिल, उबाऊ और एक बेहया किस्म की हठधर्मिता की मांग करने वाला लम्बे रास्ते का सफर है. इसके रास्ते मे बहुत धूल है जो रास्ता भटकाने के लिए पर्याप्त है, बहुत गड्ढे हैं, जो सफर की तकलीफें भी बढ़ाते हैं साथ ही चोट-चपाट भी देते हैं और सबसे अजीब बात, कि इसपर यू टर्न बहुत हैं. हर बाधा फिर से शुरुआत करने की बाध्यता रख देती है. इस पुस्तक की एक बढ़िया उपलब्धि यह भी कही जाएगी कि लोक सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए इसमें `डूज़ एंड डोंट्स’ का भरपूर मसाला, घुमा फिराकर ही सही, मौजूद है. सुधी पाठक छात्र इससे अपने मतलब की चीज़ निकाल ही लेंगे. हालांकि सम्भावना पूरी है कि बदलाव वाला ‘शैतनवा कोशिश करेगा. उसका तो काम ही है, बुद्धि भ्रस्ट करबै करेगा’ लेकिन सजग छात्र लेखक की तरह ही ‘बॉल स्टेडियम के बाहर पहुंचाकर विनिंग शॉट खेल’ ही लेंगे. दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक जन मानस में लोक सेवा की, लोक सेवा के लिए प्रयाग प्रवास की और प्रयाग में संगम-संस्कृति की लोकप्रियता बची रहेगी, ‘अथश्री प्रयाग कथा’ की उपयोगिता बनी रहेगी.

[*कुछ इलाहाबाद में सामाँ नहीं बहबूद के

याँ धरा क्या है ब-जुज़ अकबर के और अमरूद के

-अकबर इलाहाबादी]

अथश्री प्रयाग कथा / लेखक: ललित मोहन रयाल /

प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन, फोन: 78270 07777, ईमेल: www.prabhatbooks.com

वाट्सएप में काफल ट्री की पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री

वो स्त्रियोचित हो जाना नहीं था

आई विश मोर फ्लाइट्स टू योर विंग्स, कमांडर

अमित श्रीवास्तव

उत्तराखण्ड के पुलिस महकमे में काम करने वाले वाले अमित श्रीवास्तव फिलहाल हल्द्वानी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं. 6 जुलाई 1978 को जौनपुर में जन्मे अमित के गद्य की शैली की रवानगी बेहद आधुनिक और प्रयोगधर्मी है. उनकी दो किताबें प्रकाशित हैं – बाहर मैं … मैं अन्दर (कविता) और पहला दखल (संस्मरण).

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें