काफल ट्री के नियमित सहयोगी चंद्रशेखर तिवारी ने ‘उत्तराखण्ड होली के लोक रंग’ नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक का सम्पादन किया है. समय साक्ष्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का प्रारूप दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून द्वारा तैयार करवाया गया है. होली के इस मौसम में इस जरूरी किताब में से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. इसकी अनुमति देने के लिए हम दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून तथा समय साक्ष्य प्रकाशन तथा पुस्तक के सम्पादक चंद्रशेखर तिवारी के आभारी हैं.

आज पढ़िए मशहूर लोककवि व गीतकार गिरीश तिवाड़ी ‘गिर्दा’ द्वारा लिखित एक आलेख.

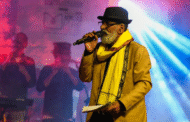

गिर्दा का फोटो: स्व. कमल जोशी

रंग डारि दियौ

-गिरीश चन्द्र तिवाड़ी ‘गिर्दा’

पर्वतीय लोक जीवन में होली अपेक्षाकृत बाद में समाहित हुई लगती है. यदि इसका प्रवेश काल तलाशने की सरकारी कोशिश की जाए तो वह चंद वंशीय सामंतों के शासन की शुरूआत के इर्द-गिर्द बैठेगा. अभी तक उपलब्ध ताम्रपत्रों के अनुसार चंद शासनकाल 10वीं सदी से आरम्भ हुआ लगता है. इस काल में मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न-भिन्न समाज, संस्कृतियां इस अंचल में आईं. उन्हीं के साथ सम्भवतः होली का भी आगमन हुआ.

इस बात की पुष्टि कई समाजशास्त्रियों ने बैठ होलियों के सांगीतिक स्वरूप के आधार पर भी की है. प्रायः ऐसा सभी लोक-कलाओं, संस्कृतियों में होता है कि वह जब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं तो धीरे-धीरे वहाँ की विशेषताओं को अपने में समेटते हुए वहीं की हो जाती हैं और एक अलग संस्कृति, अलग लोक कला शैली का विकास करती हैं. पर्वतीय अंचल खासकर कुमाऊँ की होलियों का व्यक्तित्व भी इसी प्रकार विकसित हुआ होगा.

आज यहां होली के मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं – बैठ और खड़ी. ‘बैठ होली ’ में विशिष्ट लोगों की तथा ‘खड़ी होली ’ में आम लोगों की भागीदारी होती है. इसलिए हम पहले खड़ी होली की चर्चा करते हैं.

होली का यह स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण अंचल में पाया जाता है. महाशिवरात्रि से इन होलियों का गायन ढोल और मजीरे के साथ प्रारम्भ होता है. तब से लेकर होलिकाष्टमी तक शिव, राम, कृष्ण आदि सम्बन्धी होलियां गायी जाती हैं.

शिवरात्रि की एक विशेष होली है –

‘ अरे हां-हां रे शम्भू !

आपूं बिराजे झाडिन में!

नाम लियो रघुनाथ शम्भू!

आपूं बिराजे झाड़िन में. ’

फिर ‘ होलिकाष्टमी ’ को जब ‘ चीर बंधन ’ होता है तो होलियों की विषय वस्तु भी धीरे-धीरे बदलने लगती है-

‘को ए उ बांधे चीर जै रघुनंदन की ’

यह तो इस दिन की अनुष्ठानिक होली है ही. लेकिन इसके साथ ही एक होली और भी गाई जाती है-

‘ हूं तो सूरत धरी चल वी को दरशन

को तेरे द्वारे अम्बा धन तेरो.

देवी को थान निषान गड़ो है

फरहर-फरहर होय अम्बा धन तेरो.’

यहां पर एक बात प्रसंगवश यह भी स्पष्ट की जानी चाहिए कि चीर बंधन पहले सभी गांवों में नहीं होता था, बल्कि उन्हीं गांवों में चीर बांधी जाती थी, जिन गांवों को तत्कालीन सामन्तों द्वारा ध्वजा दी गई हो. यह ध्वजा किसी गांव को क्यों दी जाती थी, यह अलग से अध्ययन का विषय है. पर यह होता था कि होलियां सभी गांवों में समान रूप से नहीं मनाई जाती थीं. कई गाँवों में तो होलियों का चलन न होकर चैत के पूरे महीने भर झोड़े-चाँचरियां गाई-नाची जाती थीं. कई जगहों में आज भी गाई-नाची जाती हैं. पर जिन गांवों को सामंती युग ने ध्वजाएं दे रखी थीं, वहीं चीर-बंधन होलिकाष्टमी को होता था. आज यह बात करीब-करीब आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है क्योंकि अब अपवाद छोड़कर सभी जगहों में आमलकी एकादशी को ही चीर बंधन भी होता है और रंग भी पड़ता है.

चीर बंधन अपने आप में एक सामूहिक अनुष्ठान है, जो गांव के मन्दिर में सम्पन्न किया जाता है और जिसमें गांव का हर मवासा अपने अबीर-गुलाल पुजे साज में सजाये चीर के धड़ों के साथ शामिल होता है. चीर पय्यां (पद्म) की टहनी या बांस से बनायी जाती है. उसमें गांव भर के चीर-धड़े बाँध दिये जाते हैं. नगरों-कस्बों में यह रस्म चौराहों अथवा मुहल्लों में सम्पन्न की जाती है. इसी अनुष्ठान के बाद अबीर-गुलाल का टीका लगाना शुरू हो जाता है. इसे आधा रंग मानते हैं.

होलिकाष्टमी से दशमी तिथि तक मंदिरों में होली गायन होता है. मंदिरों में होली गायन के पीछे एक बात और है कि कुछ वर्षों पहले तक चीर-चुराने की प्रथा प्रचलित थी. एक गांव दूसरे गांव की चीर चुरा लेता था और जिस गांव की चीर चोर ली जाती थी, वह गांव फिर तब तक चीर-बंधन नहीं कर सकता था जब तक कि वह अपनी चीर वापस न ले आये या किसी और गांव से चुरा न लाये. इसलिए चीर की रखवाली के बहाने मंदिरों में होली गायन देर रात तक होता था. गायन की यही प्रथा कमोवेश अभी तक चली आ रही है. गो कि चीर चुराने की प्रथा अब समाप्त हो गई है.

फिर आमलकी एकादशी ( जिसे रंगवाली एकादशी भी कहा जाता है ) के दिन मंदिर में ही रंग डाला जाता है. यह भी एक सामूहिक अनुष्ठान होता है सफेद परिधान पहन कर सारा गांव इस अनुष्ठान में भागीदारी करता है और यहीं सफेद परिधानों में रंग के छींटे डाले जाते हैं. इस दिन से गीला रंग शुरू हो जाता है. महिलाएं इसी दिन आंवले के वृक्ष की पूजा-अर्चना कर वृक्ष में अबीर-गुलाल तथा रंग चढ़ाती हैं. इसी दिन महिलाओं पर भी छिड़का जाता है –

‘रंग डारि दियौ हो अलबेलिन में

रंग डारि दियौ हो अलबेलिन में..’

इस रंग अनुष्ठान के साथ ही प्रारम्भ होता है गोल घेरे में विशेष पद संचालन के साथ नृत्य करते हुऐ होली गायन. अपने इस नृत्यात्मक रूप के कारण ही ‘ होली ’ का यह रूप ‘खड़ी होली’ कहलाया. सामूहिक गायन और नृत्य होने के कारण इन होलियों के ताल-स्वर भी बहुत सीधे-सरल होते हैं. 98 प्रतिशत होलियों में तो अन्तरा होता ही नहीं और उठान भी बहुत धीमी लय से होता है.

खड़ी होलियों की यह धूम होलिका दहन के दूसरे दिन अर्थात् छरड़ी तक चलती है. इन्हीं धूम भरे दिनों में होलियों के बीच स्वांग भी खूब खेले जाते हैं. वर्ष भर के मन-मुटाव, आपसी तनाव इन स्वांगों द्वारा हँसते-हँसते मिटा दिये जाते हैं. यह स्वस्थ मनोरंजन की परम्परा मात्र नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत भड़ांस भी बहुत सलीके से व्यक्त करने का सुंदर माध्यम है. छरड़ी में जब पूरा गांव या इलाका घूम लिया जाता है तो -‘रंग की गागर, सिर में धरे, आज कन्हैया रंग भरे की धुन पर होली के इस रंगीले स्वरूप को विदाई दे दी जाती है. इसके बाद भी होलियाँ दम्पति टीके या उससे आगे संवत्सर और कहीं-कहीं रामनवमी तक भी गाई जाती हैं लेकिन ‘निर्वाण’ की. पिथौरागढ़ में तो अभी भी रामनवमी तक होलियां सुनने को मिलती हैं-

अरे हाँ-हाँ रे सीता

वन में अकेली कैसे रही.

कैसे रही दिन रात-सीता

वन में अकेली कैसे रही..

यह है इस अंचल की खड़ी होलियों का संक्षिप्त परिचय.

अब दो-चार बातें बैठ होली के बारे में. जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये होलियाँ आराम से बैठ कर हारमोनियम, तबला तथा अन्य उपलब्ध साज-बाजों के साथ रागदारी का एक अलग अंदाज लिए ठुमरी की-सी बनावट में गाई जाती हैं. पौष के पहले रविवार अर्थात् दिसम्बर 16-17 या 20-22 के बाद से इन होलियों की बैठक शुरू हो जाती है. अल्मोड़ा के रघुनाथ मन्दिर में पूस के इतवार को होने वाली होली की स्मृति अभी तक लोगों के मानस में ताजा है. पूस से बसंत तक गाई जाने वाली होलियां ‘निर्वाण’ की कहलाती हैं.

बसंत पंचमी के दिन से फिर इनका रंग बदलता है-

‘ आयो नवल बसंत,

सखी ऋतुराज कहाये.

आयो नवल बसंत..’

शास्त्रीय संगीत के हिसाब से ये होलियां पीलू, सहाना, खम्माज, काफी, जंगला काफी, देश, जैजैवंती, विहाग, परज, भैरवी आदि रागों में गाई जाती हैं. किन्तु एक बात यह भी समझी जानी चाहिए कि होली गायन में राग की शुद्वता को नहीं बल्कि भावाभिव्यक्ति और जनरंजनता को प्रधानता दी जाती है और सुरों की सहजता-सरलता का ध्यान अधिक रखा जाता है. क्योंकि बैठ होलियों में भी एक प्रकार का सामूहिक गायन सा ही होता है. मुख्य गायक होली प्रारम्भ कर फिर और लोगों को सुर लगाने का पूरा मौका देता है. मुख्य गायक होली प्रारम्भ कर फिर और लोगों को सुर लगाने का पूरा मौका देता है. यहां तक कि सुर लगाने को उकसाता है. विशेषकर जब होली कहरूवा में गाई जाती है तो कई श्रोता गायन में सरीक हो जाते हैं. फिर जब ‘कहरवे’ से 16 मात्रा की चांचर में लाकर अंतरा प्रारम्भ करना होता है तो स्वर मुख्य गायक पकड़ लेता है. इसी तरह अंतरा समाप्ति के बाद भी तीन ताल से होते हुए ‘कहरवे’ में जब गायन आता है तब भी सामूहिक गायन-सा ही हो जाता है. होली को चांचर में भी कई कुशल यहां तक कि अकुषल गायक भी सुर लगाते हैं. किन्तु ‘कहरूवा’ अपनी सादगी और सरलता के कारण अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहित करता है. सुर लगाने का मौका देता है सामान्य व अकुषल गायक को. चूंकि यह गायन शैली श्रवण परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है और इसी प्रकार सुर लगा-लगा कर होली गायक बनते आये हैं इसलिए मुख्य गायक भी षास्त्रीय संगीत का धुरंधर नहीं होता, अपवाद छोड़कर. बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि कुछ षास्त्रीय संगीत के जानकार इस होली गायन को थोड़ा आलोचनत्मक दृष्टि से देखते हैं. कई लोग तो ‘धमार ’ और ‘चांचर’ की 16 मात्राओं को लेकर ही बाद-विवाद में उलझ पड़ते हैं. क्योंकि ताल-षास्त्र में ‘धमार’ और ‘चाँचर’ दोनों 14 मात्राओं की हैं. किन्तु यह पहले ही निवेदन कर दिया गया है कि यहां के अधिकतर होली गायक न तो शास्त्रीय संगीत के धुरंधर होते हैं और न ही होलियां कट्टर शास्त्रीयता के साथ गाई जाती है.

जहां तक ताल की बात है तो 16 मात्रा की ‘धमार’, 16 मात्रा की चांचर, 16 मात्रा की तीन ताल और 8 मात्रा का कहरूवा. यह बनाव और चुनाव करने का एक कारण गायन की सरलता बनाये रखना भी रहा होगा और इसीलिए यह गायन एक अलग शैली के रूप में विकसित होकर चर्चा का विषय बना. रामपुर और दरभंगा के नबाबों और राजाओं के दरबार में तो इस होली गायन का बाकायदा समारोह-सा हुआ करता था और यहां से तत्कालीन श्रेष्ठ होली गायक बुलाये जाते थे. ऐसा बुजुर्ग बताते हैं. खैर…

पौष मास में इतवार-इतवार होने वाली बैठकें बसंत पंचमी से फिर धीरे-धीरे नियमित होना शुरू हो जाती हैं. बैठकों में पीले अबीर का टीका चलने लग जाता है. शिवरात्रि से तो फिर बैठकें बढ़ने लगती हैं और लाल-गुलाबी अबीर-गुलाल चल जाता है. रंग पड़ने यानी आमल की एकादशी के बाद होली गायकों को फुरसत ही नहीं होती. दम्पति टीके तक निरंतर बैठकें चलती रहती हैं. इन बैठकों का समापन भी आशीष के आँखरों से ही होता है-

जुग-जुग जीयैं मित्र हमारे

‘बरस-बरस खेलें होली-

ऐसी होली खेलें जनाब अली.

हो मुबारक मंजरि फूलों भरी

ऐसी होली खेलें जनाब अली..’

दम्पति टीके से आगे अमावस्या तक छुट-पुट बैठकें तो चलती हैं पर होलियाँ ‘निर्वाण’ की ही गाई जाती हैं. अभी 4-5 साल पहले बिड़ला कॉलेज में रहने वाले श्री ललित मोहन जोशी जी के घर अमावस्या को सम्पन्न हुई होली बैठक में हम स्वंय सरीक हुए थे और ‘जो काहू को मिलें श्याम, कह दीजो हमारी राम-राम’ के साथ उस वर्ष की होली को हमने ‘टा-टा’ की थी. तल्लीताल निवासी श्री के.के.साह जी के वहां तो करीब-करीब प्रत्येक वर्ष यह ‘टा-टा’ दिवस ‘सिंगल’ और ‘आलू के गुटकों’ के साथ मनाते हैं नैनीताल के होल्यार.

इस अंचल में होलियों का एक स्वरूप और है – महिलाओं की होली. ये होलियां भी अपने में निराली होती हैं. खूब धूम मचती है इनकी. घर-घर बैठकें जमती हैं. ‘स्वाँग-ठेटर’ खूब देखने को मिलते हैं इनमें.

इन होलियों का स्वरूप कई मायनों में ‘खड़ी’ और ‘बैठ’ दोनों होलियों से भिन्न होता है. न इनमें खड़ी होलियों का ढोल शामिल होता है और न बैठ होलियों का हारमोनियम-तबला. हाँ खड़ी होलियों की एक खास लहक चांचल्य के साथ और बैठ हालियों की कुछेक राग-रागनियाँ अवश्य सुनने को मिलती हैं. ढोलक और मंजीरे की लय पर. यह बात निः संकोच स्वीकारी जानी चाहिए कि महिलाओं की होलियाँ स्वतंत्र अध्ययन की माँग करती हैं.

‘गुमानी’ से लेकर ‘गौर्दा’ तक कई सांस्कृतिक कर्मियों ने अन्य लोक पर्वो की भाँति होली को भी युग चेतना एवं सामालिक सरोकारों से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया. ‘गौर्दा’ तो इस संदर्भ में अद्वितीय रहे ही. ‘मानो सय्यां हमार मो सों चरखा मंगै दियौ’ जैसी होली रचकर उन्होंने महिलाओं की होलियों में तक दखलअंदाजी की और उनकी यह होली उस समय महिलाओं में ही नहीं, पुरूषों में भी खूब प्रचलित हुई. वर्तमान दौर में जन-जन के बीच अपनी बात ले जाने के लिए हमें अपने सांस्कृतिक पुरखों के इस कौशल को जानना-समझना चाहिए.

वाट्सएप में काफल ट्री की पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री

चंद्रशेखर तिवारी. पहाड़ की लोककला संस्कृति और समाज के अध्येता और लेखक चंद्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, 21,परेड ग्राउण्ड ,देहरादून में रिसर्च एसोसियेट के पद पर कार्यरत हैं.

चंद्रशेखर तिवारी. पहाड़ की लोककला संस्कृति और समाज के अध्येता और लेखक चंद्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, 21,परेड ग्राउण्ड ,देहरादून में रिसर्च एसोसियेट के पद पर कार्यरत हैं.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें