लोकभाषा में उनका उपनाम ‘चाखलू’ था, तो देवनागरी में ‘पखेरू’. दोनों नाम समानार्थी बताए जाते थे. भयंकर लिक्खाड़ थे. सिंगल सिटिंग में सत्तर-अस्सी लाइन की कविता लिख मारते, जो कभी-कभी डेढ़-दो सौ लाइन तक की हद को छू जाती थी. क्या मजाल कि, कभी उनका सृजन-कर्म थमा हो. जितना लिखते थे, समूचा-का-समूचा सुना डालते. बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखते थे.

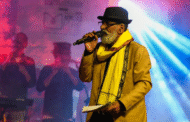

झूम-झूमकर सुनाते.

खुद को ‘कालजयी’ बताते थे, शायद इसलिए कि बस एकबार ही सही, अगर वे किसी तरह मंच तक पहुँच गए और खुदा-न-खास्ता माइक उनके हत्थे चढ़ गया, तो फिर उस पर लगभर कब्जा ही कर लेते थे. एडवर्स पजेशन टाइप का कब्जा. बिना भूमिका बाँधे डाइरेक्ट कविता दागना शुरू कर देते. एकबार शुरू जो हुए, तो फिर घंटों जुबानरुपी तलवार को वापस म्यान में नहीं धरते थे. माइक छुड़ाने में पसीना छुड़ा देते. उन्हें मना करने के लिए मनाने में, आयोजकों को नाकों चने चबाने पड़ते थे. माइक को कसकर जकड़े रहते थे. कुल मिलाकर, उन्होंने समय-सीमा की कभी परवाह नहीं की.

माइक बाएँ हाथ से थामते थे और दनादन कविता सुनाते जाते. दाएं हाथ को फ्री रखे रहते थे, जो अपने बाद वाले नंबर के कवि अथवा आयोजकों (जिस-जिस को रोड़ा समझते थे) को मंच पर चढ़ने से थामने के काम आता था. न जाने कहाँ से उस हाथ में, घड़ी-दो घड़ी के लिए दैवीय सी ताकत आ जाती.

अगर कवि नया- नवेला हुआ, तो आसान पड़ता था. मात्र दाँये हाथ को वाइपर की तरह हिला-हिलाकर उनका काम बन आता. बाईचांस खाँटी हुआ, तो धींगामुश्ती, झूमाझटकी, धकेलने तक का काम उसी हाथ से ले लिया करते थे. अगर कवि अदावत करने वाला निकाला, तो गर्दनियाँ दाँव भी उसी हाथ से दे जाते थे. अगर धुर विरोधी हुआ, तो उसी हाथ से टेंटुवा दबाने की सक्रिय चेष्टा तक उतारू हो जाते.

हाथ के इशारे से बाद के कवियों को बुरी तरह डपटते. रोकते-टोकते रहते थे. इतना सबकुछ होने के साथ-साथ, खुद बेलगाम होकर काव्य-पाठ जारी रखते थे. क्या मजाल कि, इन अवरोधों के मध्य कभी उनकी कविता में रंचमात्र का भी व्यतिक्रम आया हो. कविता घन-गर्जन की तरह धाँय-धाँय चालू रहती.

बकौल नेक्स्ट कवि,

“अरे! वे निर्बगिकि छ्वीं ना लगावा. औरु तै वु कवि समजदु नी. सबू तै ज्वाड़-जुत्त करदू रैंदु. चटेलिक गाल़ी द्यौंदू. अपणि दस-बीस बर्स पुराणि कविता त बोदू, आज प्रभा कुण ल्याखी मीन. ताजी-ताजी रचीं छाई. बिल्कुल फ्रेश. झूट्टू नंबर एक.”

(अरे भाई साहब, उस अभागे की चर्चा मत छेड़ो. अपने सिवा, वह किसी को कवि समझता ही नहीं. सबको अनाप-शनाप बोलता है. धाराप्रवाह गालियाँ देता है. अपनी दस-बीस बरस पुरानी कविता को कहता है, आज सुबह-सुबह लिखी है. रचना एकदम फ्रेश है. झूठा कहीं का.)

उनका काव्य-पाठ बरसों तक एक ही मीटर पर चलता रहा. वही लय-छंद-ताल. और तो और, भाव भी वही. दूसरी कविता कब शुरू हुई, श्रोताओं को इसका पता ही नहीं चल पाता था. उस लय-ताल पर तो उनका इतना एकाधिकार सा था कि, सब-की-सब एक ही कलेवर की जान पड़ती थी.

मजे की बात यह होती थी कि, वे आयोजन स्थल पर उतनी ही देर तक रुकते थे, जब तक उनका नंबर ना आ जाए. माइक को हसरत भरी निगाहों से देखते रहते थे. टकटकी लगाकर पोडियम पर पैनी नजर रखते. प्रतिद्वंद्वियों पर कड़ी निगाह रखते. कहीं ऐसा न हो कि, कोई और बीच में ही भाँजी मार ले. इस कारोबार में ऐसा होते, उन्होंने खूब देखा था. दूर की बात क्या, जब-जब मौका मिला, खुद उन्होंने इस हुनर को बखूबी भुनाया.

बस एक बार अगर उनका नंबर आ गया, तो कोई माई का लाल उनसे नंबर नहीं छुड़ा सकता था. वे कोई कसर छोड़ते भी नहीं थे. सारा-का-सारा उड़ेल डालते. भयंकर तबाही मचाते थे. ऐसी तबाही, जिसमें राहत- बचाव की जरा भी गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ते थे.

उनका सरोकार सिर्फ इतने तक ही सीमित रहता था.

विषय वही-के-वही- ‘गद्दारों का खात्मा’, ‘कुछ खास मुल्कों की आँख नोचने का जज्बा.’ ‘खास हो गया, नाश हो गया’ टाइप काव्य.

बकौल उनके हमदर्द- हमराज कवि, “कन तब. अपणि सुणैक वु कंदुण्यों पर फोन लगैकि ठर्र-ठर्र कैरिक भैर निकल़ जाँदू. अर गेट पर पौंछिक मुट्ठी पर थूक. पिछनै द्यखदु नी.”

(अपनी कविता सुनाने के बाद, वह कान पर फोन सटाकर, मटक-मटककर गेट तक पहुँचता है. उसके बाद, वहाँ से सरपट दौड़ लगाता है. एकबार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता.)

उनका यह बर्ताव, समकालीनों को खूब खलता रहा. लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे. मन मसोसकर रह जाते . शीघ्र ही उनके बारे में यह मशहूर हो चला था कि, वे हाहाकारी टाइप की कविता सुनाते हैं, वो भी एकदम रोबोटिक नाटकीयता के साथ. बाकायदा, दोनों उंगलियाँ पैनी करके आँखें नोचने का सीधा प्रसारण कर डालते थे.

जैसाकि तब तक होता आया था, धीरे-धीरे उनके खिलाफ, अनायास ही एक खेमा डिवेलप होता चला गया. जिसकी उन्होंने कभी बाल बराबर भी परवाह नहीं की.

बकौल एक विरोधी खेमा-कवि, “एक बगत, मंच-संचालन मैंमु ऐग्याई. मिन स्वाची, आज बच्चाराम तै आण दे दे जाऊ. क्या बुन्न तब. मैन वैकु नंबरीनी औण दीनि. वैतैं अध्यक्ष बणौणेकि घोषणा कर द्याई. ले चुसणा… जब फँसी बच्चाराम, कन अणिसणि बीत ग्याई वैफर. नि त घूट सकदु छाई, अर थूक भी नि सकदु छाई. वैन बतै भिनि सैकी, वैफर क्या राई बितणि. घड़ेक वैकि जिकुड़ि अबसाफाबसी माँ फँसी राई.”

(एक बार मंच-संचालन का जिम्मा मुझे मिला. मैंने सोचा, आज इसे सबक सिखा ही दिया जाए. फिर क्या था. मैंने उसका नंबर ही काट दिया. उसे कार्यक्रम-अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी. बुरी तरह फँसे बच्चूराम. उन पर बहुत बुरी बीत रही थी. ना निगलते बनता था, ना उगलते. बेचारा बता भी नहीं सका, उस पर क्या-क्या बीती. घड़ी भर के लिए, उसके प्राण असमंजस में फँसे रहे.)

उनका एक खास ट्रेंड रहता था. वे अक्सर शास्त्रों से प्रसंग उठाते थे. लगे हाथ उनकी विकृत व्याख्या कर डालते, अनर्थकारी व्याख्या.

‘शांताकारम भुजंगशयनम् पद्मनाभम सुरेशं. विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्णं शुभांगमं.’

सभा में पहले इस श्लोक को सुनाते थे. फिर उसकी अनूठी व्याख्या पेश कर जाते.

“क्वी यन त बतावा कि याँकु मतलब क्या होंदु. फेर द्वी-तीन बगत खचोरि-खचोरिक पुछद. क्या बल?”

(अरे कोई तो बताओ! इसका क्या अर्थ निकलता है. सभा में सन्नाटा छाया रहता. फिर दो-तीन बार खोद-खोदकर पूछते, क्या अर्थ निकला.)”

फिर काफी देर तक घटिया कथाकारों की तरह हवा बाँधे रखते. साँस खींचे रहते. फिर सहसा खजाने का पिटारा खोलते हुए रहस्योद्घाटन करते हुए बोल बैठते, “अरे! याँकु मतलब ह्वाई भैंसु.”

(अरे मूर्खों! इसका तात्पर्य है- भैंस.)

श्रोता मुँह बाए सुनते रहते. होशियार श्रोता चौकन्ने हो जाते. सोचते, जनकवि आखिर बोल क्या रहा है. आखिर कहना क्या चाहता है.

इधर लोक-भाषा-कवि की विकृत टीका जारी रहती थी,

“शांताकारम्: मल्लब भैंसु कु शांत आकार. कन शांत रैंदु तब. ब्वोला तब. देखि क्वी जानवर इन शांत? क्वी उचड़-भटग नी. वैथै पिंडू- पाणि चकाचक मिल जौ. घस्येयूँ-बुस्येऊँ राऊ. च्वीं-पटग नी सुणी सकदा. वै तै दुन्या सी क्या मतलब. शांत पड़्यू रैंदु.”

(शांताकारम् का तात्पर्य है, शांत आकार. भैंस कितने शांत स्वभाव की होती है. और कोई प्राणी इतने शांत स्वभाव का हो सकता है भला. उसके स्वभाव में किसी किस्म की उठापटक देखी है कभी. उसे बरोबर भूसा-चारा मिलता रहे. बस उसकी खुराक कमती ना पड़े. किसी किस्म की चूँ-चपड़ नहीं सुन सकते. उसे दुनिया से क्या मतलब. एकदम शांत पड़ी रहती है.)

“भुजंगशयनम्: खुट्टू बटोल़िक पड़्यूँ रैंदु. तुमुल देखि होलु, भुज्जा उकरिक ऊँक ऐंछ, ठाठ सी पड़्यूँ रैंदु. खैपेक पोटगि भरीं राऊ, त वैकि तर्फसी दुन्या जाऊ चरखा मा.”

(भुजंगशयनम् अर्थात् पैर समेटकर, ठाठ से उनके ऊपर लेटी रहती है. चारों भुजाओं के ऊपर विश्रामरत रहती है. खा-पीकर उदर भरा रहे, उसकी तरफ से दुनिया जाए भाड़ में.)

“पद्मनाभं- अरे,वैकि नाभिसी दूद नी निकल़्दु. बान्निकि भैंसी ह्वाऊ त छौड़ु लगौण मा क्या देर लगदि.”

(अरे! उसकी नाभि से दूध ही तो निकलता है. अच्छी नस्ल की भैंस हो, तो दुग्ध-धारा बहने में कितनी देर लगती है.)

“विश्वाधारं. मने बिस्सु दादा करौंक भैंसु भारी दुधाल छै बल. धारु लगैकि दूद द्यौंदु बल.”

(विश्वंभर दादा की उन्नत नस्ल भैंस है, जो धारासार दूध देती है.)

गगनसदृशं- भैंसीतै लंगण देक द्यखा जरा. द्वी-तीन बेल़ि वैतैं घास-पात नि द्यवा. कन तमासु मचांदु तब. कन अड़ाँदू बल, द्यौरू मुंडमां उठै देंदु.”

(भैंस भूखी हो, तब देखो जरा. दो-तीन टाइम उसे घास-चारा न मिले, इतना शोर मचाएगी कि आसमान को सिर पर ही उठा लेगी.)

“मेघबरण नी बल वैकु. भैंसु कन-कन ह्वंदिन बल. क्वी बल भुरेणु होंदु, क्वी काल़ू. अरे! मि ब्वन्नुछौं, यु इस्लोक संट परसैंट भैंसी पर ल्यख्यूँ छै.”

(क्या उसका मेघवर्ण नहीं होता. अरे भाई! भैंस कैसे- कैसे रंगों की होती है. कोई भूरी होती है, तो कोई काली. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि, यह श्लोक निश्चित रूप से भैंस पर ही लिखा गया है.)

लोक-भाषा कवि होने के नाते, वे लोक-संस्कृति और लोक-वाद्य की भरपूर वकालत करते रहे. ढोल- दमाऊ के प्रति उनका मोह आखिर तक बना रहा. मशक बीन पर तो जान छिड़कते थे.

एक बार गाँव में कोई बारात पाश्चात्य बैंड-बाजे के साथ आई, नौजवानों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा. उन्होंने जनकवि से कहा, “अरे चिचा! बारात क्या सज-धज के आई है. बैंड-बाजे वाली बारात है.”

कविराज ने छूटते ही पाश्चात्य वाद्य-व्यवस्था को ख़ारिज करके रख दिया,

“अरे यार! बैंड तुमारि मवासि. धर् याँ छन ऊँक उ बंदकुड़ काँदमाँ. सुर ना ताल. धोल़ ऊँन घ्वल्ड-काखड़ू मा बितगचाड़ू.

पौण गैंन बल धुर्पल़ माँ डांस कन्नूतै, अर ऊँन बल सौब पठाल़ रड़ै दिनिन. रामलालैकि कुड़ि कु खंड्वार बणैकि पतातोड़ ह्वैग्येन बल.”

(अरे यार! खाक बैंड. बैंडवालों ने बंदूकनुमा बाजे कंधों पर रखे हुए हैं. ना कोई सुर न ताल. रास्ते में आते हुए उन्होंने घुरड़-काखड़ों में अफरा-तफरी मचाकर रख दी. सुनने में तो ये भी आया है कि, बाराती डांस करने को छत पर चढ़े, उन्होंने सारी पठालें खिसका दीं और रामलाल के मकान को खंडहर बनाकर चलते बने.)

कवि के कुछ हमदर्द है, जो उनसे गहरी हमदर्दी रखते हैं. कहते हैं, “अरे भाई! जैसा भी है, लोक भाषा- बोली को बचाने के लिए जी-जान से जुटा है. प्राणप्रण चेष्टा कर रहा है. अकेले सबसे मुचेहटा लिए रहता है. कम-से-कम उनके रहते, अपनी बोली-भाषा के शब्द, सुनाई तो पड़ते हैं.”

ललित मोहन रयाल

उत्तराखण्ड सरकार की प्रशासनिक सेवा में कार्यरत ललित मोहन रयाल का लेखन अपनी चुटीली भाषा और पैनी निगाह के लिए जाना जाता है. 2018 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘खड़कमाफी की स्मृतियों से’ को आलोचकों और पाठकों की खासी सराहना मिली. उनकी दो अन्य पुस्तकें शीघ्र प्रकाश्य हैं. काफल ट्री के नियमित सहयोगी.

वाट्सएप में पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें : Kafal Tree Online

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें

2 Comments

Vivek Saunakiya

महाप्रभु की जय हो ।जय हो उस कवि की जिसने कलिकाल में लोक भाषा की उन्नति का अदम्य साहस तो दिखाया

Chandrika Joshi

Srivastava ki k naam SE chhapi Kavita vastav me NIDA FAJLi k h