इन दिनों शानी बहुत याद आ रहे हैं. 1965 में जब अक्षर प्रकाशन से उनका उपन्यास ‘काला जल’ प्रकाशित हुआ था, तभी से लेखकों-आलोचकों के द्वारा इस ओर इशारा किया जा रहा था कि भारत के आधुनिक मध्यवर्गीय समाज को अन्दर से महसूस करने के लिए हिंदी के मुस्लिम कथाकारों के साहित्य के बीच से गुजरना जरूरी है. ‘काला जल’ मैंने करीब चालीस साल पहले 1980 के आसपास पढ़ा था और बड़ी इच्छा थी कि इसे अपने युवा विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक के रूप में उन तक पहुँचाऊँ, मगर उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं कि उपन्यास की उस ध्वनि को नहीं पकड़ पाया… उस टोन को, जिसे मैंने इसी सप्ताह उपन्यास को दुबारा पढ़ने के बाद महसूस किया.

‘काला जल’ को शानी ने आत्मकथात्मक शैली में इस प्रकार रचा है कि यह सिर्फ लेखक की अपनी कहानी न होकर, पूरे मध्यवर्गीय मुस्लिम समुदाय, और उससे भी ज्यादा, सभ्य कहलाए जाने वाले समूचे भारतीय समाज से किसी हद तक कटे और पीछे छूटे हुए मुस्लिम समाज का रूपक बनकर उभरता है. यह बात खास तौर पर रेखांकित करने योग्य है कि इस उपन्यास से पहले शायद ही कभी मुस्लिम समुदाय का इतना प्रामाणिक चित्रण किसी दूसरी किताब में हुआ हो. इस उपन्यास के सन्दर्भ में यह कथन भी अतिरंजना नहीं है कि हालाँकि उनसे पहले और बाद में कई लेखक आये जिन्होंने हमें इन जिंदगियों के यथार्थ से गुजरने का मौका दिया… राही मासूम रज़ा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असग़र वजाहत, मंजूर एहतेशाम, मेहरुन्निसा परवेज़, नासिरा शर्मा आदि, मगर शानी वह पहले शख्स थे जिन्होंने इस नए उभरे भारतीय समाज को इतनी प्रगाढ़ता और तल्लीनता से जीवंत किया. राही मासूम रज़ा ने जिस सच को रचने के लिए ‘आधा गाँव’ (1966) में एक पूरे गाँव की परिकल्पना की, शानी ने अपने आदिवासी बहुल कसबे बस्तर के एक परिवार के कुछ चरित्रों के माध्यम से वह बात कह दी थी. बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से यह किताब कहीं यह भी कहती है कि दरअसल अभिशाप की काली छाया हमारे चारों तरफ है… समूचे भारतीय समाज में, जिससे कोई भी संवेदनशील भारतीय बच नहीं सकता.

“यह एक शोक गीत या मर्सिये की तरह गूंजता है हमारे भीतर – अपने दंश हमारे भीतर छोड़ते हुए. यह उपन्यास एक ऐसी खिड़की भी है जिसमें झाँकने पर हलचलों से भरी एक दुनिया दिखाई देती है जिसमें विशिष्ट चरित्र और उनकी जीवन-गंध भरी हुई है. पर उनकी विशिष्टता जिंदगी लील जाती है.” (‘सत्याग्रह’, 16 मई, 2019)

‘काला जल’ उपन्यास का केन्द्रीय सूत्र इस्लाम की अन्तरंग धार्मिक परंपरा ‘शब-ए-बरात’ और उसमें पढ़े जाने वाले फातिहा का कर्मकांड है. इसी फातिहा से उपन्यास की शुरुआत की गयी है और इसी से उसका अंत होता है. हिन्दुओं में प्रचलित पितृपक्ष के श्राद्ध में पितरों को दिए जाने वाले ‘ग्रास’ की तरह फातिहा में भी प्रेत बन चुके पुरखों को उनका ‘हिस्सा’ अर्पित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके जगदलपुर के बस्तर में एक रंगीन मिजाज दारोगा मिर्जा करामत बेग रहता है जिसकी जिंदगी में ‘खूब बनी-ठनी बनकर दूध बेचने वाली, लंगड़े रावत की लड़की बिट्टी रौताइन’ आती है; जो एक दिन ‘बी दारोगिन’ बनकर मिर्जा की वंश-परंपरा को आगे बढ़ाती है. भारतीय मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इस दंपत्ति की तीसरी पीढ़ी का बब्बन पुरखों के प्रेत का हिस्सा (फातिहा) देने के लिए भटकता है, फिर भी अपनी जड़ों का पता नहीं लगा पाता. मिर्जा से लेकर बब्बन तक की अनेक पीढ़ियों की यात्रा का यह भटकाव ऐसी विसंगति का दंश छोड़ जाता है कि पाठक एकाएक अवसाद के भँवर में खो जाता है. तीन-तीन पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद भी न तो पहली पीढ़ी के मिर्जा और उसकी पत्नी बी. दारोगिन की मजहबी जड़ों का पता लग पाता और न तीसरी पीढ़ी के बब्बन, मोहसिन, रूबीना और छोटी फूफी की… यहाँ तक कि सल्लो आपा के पेट में पल रही चौथी पीढ़ी की जड़ों का भी, जो उसकी खून की उल्टियों के साथ कटी-फटी आँतों के रूप में ‘फातिहा’ का अपना हिस्सा मांगने के लिए उपन्यास में अपना अस्तित्व धारण कर लेती है…

“इंद्रा के तट से अचानक जागती हुई चिमगादडों वाली शाम सामने की अमराई में पल भर के लिए ठिठक कर कब मोहल्ले में घुस आई इसका पता भी नहीं चल पाता…

“वही घर. सामने की वही धूल भरी सड़क. उस पर के कच्चे और टूट रहे मकानों में धोबी-बढ़ई के वही दुबले, मरझल्ले और नंगे बच्चों की चीख और लगातार चलती हुई ज़िदभरी रिरियाहट. पड़ोस के बड़े फाटक वाले मकान से आधे वैद्य और आधे सुनार की जवान बीवी का वही रह-रहकर सड़क वालों को घूरना और एक अंदाज से छिपना. उसके बाजू वाले मकान की चौखट पर टाँगें फैलाकर बैठी हुई शिवप्रसाद बाबू की बेवा का उसी उदास ढंग से ताके जाना. पुलिया पर रोज की तरह जमा होते हुए वही नई उम्र के आवारा लड़के. मोती तालाब के सिवार ढंके काले जल से भीगकर आती वही बिसायंध-भरी हवा और अमराई पार के नल से जल का गगरा लेकर लौटती वही प्रौढ़ा, जवान या अधेड़ औरतों की राह चलती ठिठोलियाँ…

“और इन सबको अपनी बंद आँखों से देखता खड़ा है एक साबित-सही खंडहर. अजीब हुलिया है उस मकान का. किले की-सी मोटी-मोटी दीवारें, वैसे ही बड़े फाटक और एक-एक फुट मोटी लकड़ियों की सलाखों वाली भद्दी खिड़कियाँ! बरसों वह साँप-बिच्छू और भूतों का डेरा बना रहा, लेकिन मकान-मालिक ने सुध नहीं ली थी…

“तब अमराई के अँधेरे या तिगड्डे पर लेटे कुत्ते अचानक जोर-जोर से भौंकने लगते हैं और नल पर रखे अधभरे बर्तन को भरने वाली मोटी धार की गूँज थोड़ी देर के लिए गुम हो जाती है. मोती तालाब से किसी जलपाखी के चिल्लाकर उड़ने और इधर भटक जाने की आहट आती है. गूलर और खजूर के पेड़ों में लटके चिमगादड़ों की एकाएक उठी ‘चिकिर्र-चिकिर्रर्र’ की तीखी आवाज रात को जैसे छीलती-सी लगती है…

“कासिम भाई स्टूल से नीचे उतर आये. दीवार पर अब पूरी तरह मोमबत्तियों की क़तार जगमगा रही थी. उसे संतोष-भरी आँखों से देखते-देखते कासिम भाई के कानों से रुमाल के छोर निकल गए, और सिर नंगा हो गया…

“आँगन के एक ओर पड़ी चारपाई पर बैठी छोटी फूफी रात के खाने के लिए लहसन छील रही थी. उनके साथ पान-रँगे होंठों में मुस्कराहट समेटे हुए सागर वाली बहू बैठी थी…

“बावर्चीखाने वाले दरवाजे के पास एक कालिख लगी लालटेन जल रही थी. भीतर शायद भाभी नहीं थी. लालटेन से जरा दूर ही जमीन पर लगभग दो-तीन गज गोलाकार जगह में सफ़ेदी पोतकर पाक की गयी थी. उसी पर फातिहा का सारा सामान रखा हुआ था…” (उपन्यास के अंश)

मतलब यह कि उपन्यास की अनेक पीढ़ियों की लम्बी परंपरा के किसी भी हिस्से में, कहीं भी बाबर का इस्लामी खून नहीं है. उपन्यास के प्रथम पुरुष मिर्जा करामत बेग के वंश को आगे बढ़ाने वाली उसकी बीवी बी दारोगिन का इस्लाम से कभी कोई लेना-देना नहीं था; भाई की पतलून पहनकर सिगरेट पीती हुई रात-अधरात अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली सल्लो आपा के प्रेमी का मजहब जाने कौन-सा था?… अपने छुटपन में जरा-जरा-सी बात पर मरने-मारने पर उतारू हो जाने वाले शरारती मोहसिन की जड़ें भी पता नहीं लग पातीं जो देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नायडू को अपना आदर्श मानता है; और अशफाक की अस्सी-बयासी बरस की बेवा माँ के मन में यह स्मृति एक मीठे दर्द की तरह हमेशा बनी रहती है कि अपने दूसरे बेटों के कारण वह भारत में ही रह गयी थी… ‘रुई-जैसे सफ़ेद बाल लिए वह दो देशों के बीच लटकी जैसे मकड़ी की जिंदगी जी रही है – एक छूटता नहीं, दूसरा जुड़ता नहीं…’

इसलिए सवाल सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है. आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग को मुस्लिम, हिन्दू या दूसरे मजहबी समुदायों में बांटकर देखा और समझा भी नहीं जा सकता. इस्लाम भारत में कब आया और भारत की जातीय चेतना को उसने कैसे और किस तरह बदला… बदला भी या नहीं, ऐसे सवाल ‘काला जल’ जैसी किताबों को पढ़ने के बाद जरा भी दिमाग में नहीं आते. इस तरह का सोच हमारे समाज का एक राजनीतिक वर्गीकरण है, जिसे हमेशा सत्तासीनों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है. और सत्ताधीशों की चिंताएं आम लोगों की कैसे हो सकती हैं? भारत जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से बहु-स्तरीय देश में इस तरह का विभाजन दरअसल, एक फालतू चिंता है. न ही इस देश के चरित्र को ‘भारतीयता’ की नैतिकतावादी फतवों के आलोक में समझा जा सकता है.

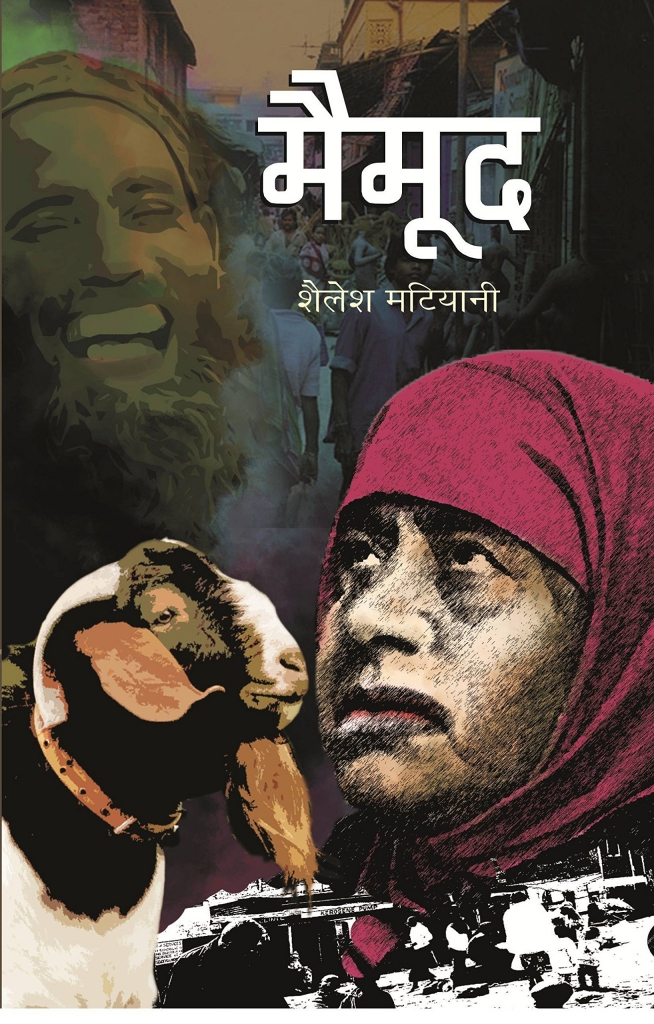

अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको पैंतीस साल पहले के अपने विद्यार्थियों के बीच लिए चलता हूँ. वर्ष 1985 में मैंने तय किया कि विवि की पत्रिका के जरिए मैं छात्रों के सामने उनके क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त रचनाकारों की उन रचनाओं को प्रस्तुत करूँ, जिन्होंने पूरे हिंदी समाज को उद्वेलित किया है और शेष दुनिया के सामने अपने क्षेत्र की संवेदनशील छवि पेश की है. मन में यह स्वाभाविक इच्छा भी थी कि नई पीढ़ी अपने लेखकों से परिचय प्राप्त करते हुए खुद में रचनात्मक ऊर्जा महसूस कर सके. मैंने दो कहानियाँ चुनीं – शैलेश मटियानी की ‘रहमतुल्ला’ और शेखर जोशी की ‘समर्पण’; और तीन उपन्यासों के संक्षेप – मनोहरश्याम जोशी का ‘कसप’, मृणाल पांडे का ‘पटरंगपुर पुराण’ और पंकज बिष्ट का ‘लेकिन दरवाजा’.

इन तमाम रचनाओं के बीच जिस कहानी ने आज से करीब चालीस साल पहले (1985 में) हमारे विवि परिसर में तूफ़ान खड़ा कर दिया था, वह थी शैलेश मटियानी की कहानी ‘रहमतुल्ला’. ‘काला जल’ और ‘रहमतुल्ला’ को एक जगह खड़ा करने के पीछे मुख्य कारण है, वह परिवेश, जिसके बीच ये दोनों रचनाएँ अंकुरित होती हैं – बस्तर और अल्मोड़ा जैसे कस्बाई शहर; दोनों जगहों पर मुख्यधारा के समाज के बीच ही खुद में सिकुड़ा-सिमटा गोलबंद मुस्लिम समाज. बस्तर के मिर्जा करामत बेग की तीन पीढ़ियाँ और अल्मोड़ा का अनाथ रहमतुल्ला.

मिर्जा करामतबेग की तो एक खास मजहब की पहचान है, मगर रहमतुल्ला के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी. अल्मोड़ा के लाला बाज़ार की सीढ़ियों पर सात-आठ साल का एक बच्चा अपनी अटपटी जुबान में ‘एट, डो, टीन, टार’ गाता हुआ अपनी कपड़े की गेंद से खेल रहा था और राह चलता हर आदमी कभी उसकी गेंद, और कभी पीठ पर ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता था. एक दिन गेंद लुड़कती हुई बाड़ेखोला की मस्जिद के पिछवाड़े चली गयी और अपनी बॉल खोजते हुए बच्चा उस गन्दगी भरी नाली में गया तो घंटों खिलौना न मिलने के कारण वहीँ पर सो गया…

मस्जिद के मौलवी ने उस विचित्र प्राणी पर दया करके उसका नाम पूछा तो उसने अपने एकमात्र अर्जित ज्ञान का परिचय देते हुए कहा – ‘एट, डो, टीन, टार’. मौलवी ने उसके रखवाले का पता लगाने की कोशिश की, मगर कुछ भी पता नहीं लग पाया. जब रात तक भी कोई पूछने नहीं आया, मौलवी ने उसे खिला-पिला कर अपने ही कमरे में सुला दिया और उसका नामकरण किया ‘रहमतुल्ला’.

इसके बाद रहमतुल्ला अपनी सदाबहार भाषा के साथ लाला बाज़ार की सीढ़ियों और मस्जिद के इर्द-गिर्द लोगों का मनोरंजन करने वाला वहां का स्थायी नागरिक बन गया.

कुछ वक़्त गुजर जाने के बाद खत्याड़ी गाँव का नया-नया मुसलमान बना उदिया उर्फ़ उदय राम अपनी घरवाली बचुली जान के कहने पर खुद को रहमतुल्ला का मामा बताकर भांडे-बर्तन मलने के लिए उसे अपने घर ले गया, मगर वहां भी वह ‘एट, डो, टीन, टार’ गाते हुए बचुली जान की धौल और जूठन ही खाता रहा; बर्तन मांजने के नाम पर जब उसने सफाई करना तो दूर, भांडे-बर्तनों की हुलिया ख़राब कर दी तो उदय राम दूसरे दिन उसे फिर से लाला बाज़ार की सीढ़ियों में पहुँचा गया. इस तरह एक अनाम-अनाथ प्राणी इस्लाम नामधारी बन गया जो हर आने-जने वाले प्राणी की ठोकरें खाता खुद के अस्तित्व की रक्षा करता रहा.

‘रहमतुल्ला’ कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का किस्सा भी कम रोचक नहीं है. मैं सोच रहा था कि विद्यार्थी अपने बीच के लेखकों और चरित्रों को पाकर खुश होंगे, हो सकता है कि उनमें किसी हद तक अपनी इच्छाओं-अकांक्षाओं की छवि दिखाई देगी, मगर हुआ कुछ और ही. मुझे कुछ हद तक अनुमान तो था कि इस कहानी को लेकर झंझट पैदा होगा, मगर मैं समझता था कि समस्या छात्रों के द्वारा नहीं, मेरे उन सहकर्मी अध्यापकों के द्वारा पैदा की जाएगी जो मेरी नियुक्ति को लेकर असंतुष्ट थे. विद्यार्थियों को अध्यापकों की राजनीति से क्या लेना-देना!

मेरा माथा तब ठनका जब पत्रिका के प्रकाशन के दूसरे दिन मैं अपने विभाग को जा रहा था तो रास्ते भर कई छात्र मेरी ओर देखकर उन्हीं गालियों को दोहरा रहे थे, जिन्हें ‘रहमतुल्ला’ कहानी में अल्मोड़ा के लाला बाज़ार की पथरीली सीढ़ियों पर पड़े रहमतुल्ला को ठोकर मारते हुए मस्जिद का मुल्ला और कसबे के उचक्के बोलते थे. उसके बाद विवि परिसर में घुसते ही मैंने देखा कि सारा कैंपस मेरे बारे में अभद्र और अशालीन पोस्टरों से पटा पड़ा था. हालाँकि मेरे विद्यार्थी सिद्धेश्वर सिंह ने (जो पत्रिका का छात्र-संपादक था) सुबह उठते ही मुझे इसकी सूचना दे दी थी, मगर मामला इतना तूल पकड़ लेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी.

कैंपस खुलने के घंटे भर बाद छात्रों की आम सभा हुई जिसमें मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की गयी और पत्रिका की प्रति सार्वजनिक तौर पर जलाई गयी. भीड़ में से उभर रही आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थीं कि हमारे विद्वान गुरुजनों को नजर-अंदाज़ करके विवि प्रशासन ने जिस आदमी को नियुक्त किया है, वह इतना सांप्रदायिक और गिरे हुए विचारों वाला होगा, इसकी तो किसी को उम्मीद नहीं थी… ये कैसा शिक्षक है जो शिक्षा के पवित्र मंदिर में मुसलमानों की भद्दी-भद्दी गालियाँ परोस रहा है. उसे यही मालूम नहीं कि बेटी-बेटे समान छात्र-छात्राओं के बीच किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए… नई पीढ़ी को कैसे मूल्य प्रदान कर रहा है ये शिक्षक?… महीनों तक ऐसा तनावपूर्ण माहौल फैलाया गया कि मेरी रातों की नीद छीन ली गयी.

वक़्त बीतने के साथ ही तकलीफों के घाव तो भर ही जाते हैं, मगर यह सवाल तो फिर भी बचा रह जाता है कि सारी जिंदगी भरपूर मेहनत करके, अनेक तकलीफें सहकर जो नई नस्ल मैंने खड़ी की, उसका कुल हासिल क्या प्राप्त किया? एक अध्यापक के रूप में लेखक और विद्यार्थी के बीच का पुल बनने का जो दायित्व मुझे सौंपा गया था, क्या मैं वह पुल बन पाया? अपने अध्यापकीय जीवन में मैं कितने लेखकों का रचनात्मक पाठ खुद आत्मसात कर पाया और कितने विद्यार्थियों तक उसे संप्रेषित कर पाया? अलबत्ता इस बेहूदी जिज्ञासा से जरूर दो-चार होता रहा कि मेरी भाषा और उसके साहित्य में ऐसा क्या सामने आ रहा है, जिससे मेरी आने वाली नस्लें समृद्ध हो सकें! नई पीढ़ी का जो रचनात्मक सोच विकसित हो रहा है, उसका मेरे राष्ट्रीय समाज के साथ क्या सम्बन्ध है?

बाकी को तो छोड़िए, ‘काला जल’ और ‘रहमतुल्ला’ से ही मैं अपने कितने छात्रों का परिचय करा पाया? इस रचनाओं के लेखकों और उनकी रचनाओं के पाठ का परिचय. देश-विदेश में फैले अपने सह-कर्मियों और विद्यार्थियों की बात जाने दीजिये, हम सब लोग अपने इर्द-गिर्द को ही कितना जानते हैं? और इसमें सिर्फ अध्यापक और विद्यार्थी शामिल नहीं हैं, हिंदी के वे लेखक भी शामिल हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि वे नई पीढ़ियों को रचनात्मक मूल्य सौंपते हैं.

रिटायर हुए मुझे चौदह साल हो गए हैं, इस बीच एक और पीढ़ी जवान होकर गुजर चुकी है मगर आज भी मेरी भाषा हिंदी चापलूसों और बहु-संख्यकों की भाषा बनी हुई है. कौन है वह, जो मेरी भाषा का आत्म-विश्वास छीनकर उसे सत्तासीन के अहंकार की अभिव्यक्ति बना रहा है… मुझे अकेला छोड़कर.

लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री में नियमित कॉलम.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें