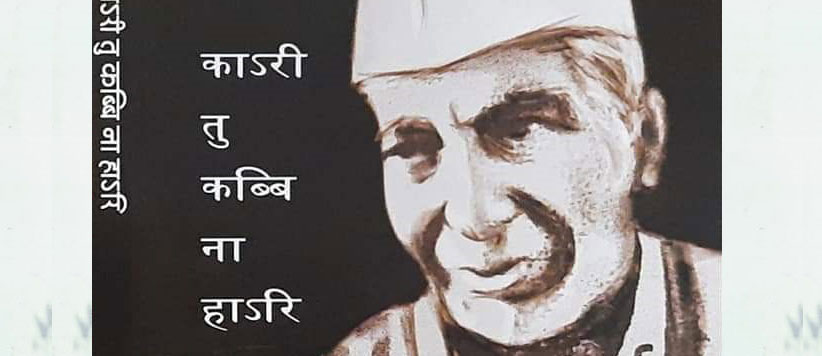

पिता ने पुत्र की नियति का निर्धारण करते हुए उसको पैतृक पंडिताई की जागीर सौंप दी थी. पिछली सदी के पूर्वार्द्ध में सामान्यतया इस जागीर को हासिल करने वाला भी भाग्यशाली ही माना जाता था. कारण, उद्योगविहीन और वर्षानिर्भर कृषि वाले पहाड़ी इलाके में जीविका के लिए संघर्ष समाप्तप्राय हो जाता था. दूसरी ओर किशोर पुत्र शिक्षा की ललक लिए उच्च शिक्षा के सपने देख रहा था. सुनिश्चित जीविका की जागीर को छोड़कर उसने अनिश्चित शिक्षा की संघर्षपूर्ण राह को चुना. बीसवीं सदी के तीसरे दशक के मध्य में जन्मे इसी पुत्र की जीवनकथा है – काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि (कर्मयोगी तू कभी हार नहीं सकता). और लिखी गयी है पुत्र के छोटे पुत्र द्वारा.

(Book Review by Devesh Joshi)

ये जीवनकथा है अनिश्चित शिक्षा-संघर्ष के लिए घर से भाग कर ऋषिकेश पंहुचे उस किशोर की जिसने आश्रमों में रह कर शिक्षा और जीविका दोनों के लिए राह, अपने ही बूते बनायी. युवा होकर वो प्रशिक्षित शिक्षक बना. सीमित स्कूलों वाली और अधिकांश शिक्षा-दीक्षा मुक्त शिक्षकों के बीच, टिहरी रियासत में ये एक बड़ी उपलब्धि थी. खास कर इसी रियासत की दोगी पट्टी के लिए जो अत्यंत दुर्गम थी और एक हद तक आज भी है.

इस जीवनकथा के लेखक हैं ललित मोहन रयाल. उत्तराखण्ड में वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हैं. खड़कमाफी की स्मृतियां और अथश्री प्रयाग कथा के रूप में पहले ही दो लोकप्रिय पुस्तकें लिख चुके हैं. चुटीली हास्य-व्यंग्य शैली में लिखने में सिद्धहस्त हैं. समीक्ष्य पुस्तक में उन्होंने न सिर्फ़ नई विधा में प्रवेश किया है बल्कि गम्भीर-भावनात्मक विषय पर लिखने में भी निपुणता का परिचय दिया है. इस जीवनी के नायक उनके पिता मुकुंद राम रयाल हैं जिनका पिछले साल देहावसान हो गया था.

ये कथा है एक पिता की जो अपनी संतति की नज़र में उनका हीरो है. लेखक ने पिता के स्वभाव, दिनचर्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस सभी का गहरा आॅब्जर्वेशन करके, ये जीवनी लिखी है. आत्मीय परिजन पर लिखते हुए अक्सर तटस्थता और ईमानदारी संदिग्ध बनी रहती है पर लेखक इससे उबर सके हैं तो इसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने पिता के मूल संवादों को यथाश्रुत शामिल किया है. जैसा कि एक अच्छी जीवनी की खासियत होती है कि उसमें वर्णित घटनाएं, व्यक्ति और संवाद विश्वसनीय होने चाहिए. कल्पनाशीलता की गुंजाइश बहुत कम हो. साथ ही इसे न इतिहास की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए और न ही आकलन-विश्लेषण के रूप में. समीक्ष्य जीवनी में इनका पूरी तरह निर्वहन हुआ है.

जीवनी अक्सर महापुरुषों की लिखी जाती हैं. कदाचित् इसलिए कि उनके बारे में जानने की पाठकों में स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है. पर ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी की जीवनी नहीं लिखी जा सकती. समीक्ष्य जीवनी ऐसे ही एक आदमी की जीवनी है. एक स्कूल शिक्षक की. नौकरी के मोर्चे पर जिसका संघर्ष अशिक्षा और अज्ञान से था तो पारिवारिक मोर्चे पर स्वजनों की कुटिल चालबाज़ी से. शारीरिक व्याधि, संघर्ष का एक और कोण बढ़ा रही थी. पूरा सेवाकाल, नायक ने अत्यंत दुर्गम, अन्तर्वर्ती क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षण किया. चुनौतियों की परवाह किए बिना और उनसे बाहर निकलने की कामना भी न करते हुए.

एक आम स्कूली शिक्षक की इस जीवनी के जरिए बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्कूली शिक्षा की कहानी को भी समझा जा सकता है. खास कर संसाधनों की अल्पता, समुदाय के जुड़ाव और आत्मानुशासित शिक्षकों के मूल्याधारित शिक्षा के प्रति समर्पण की कहानी. विभिन्न आयोग, समिति, नीति और अधिनियमों के मार्फ़त शिक्षा के विकास और इतिहास की समझ विकसित होने की गलतफहमी भी इस जीवनी से मिट सकती है. एक ऐसे लोक के द्वार ये जीवनी पाठक के सम्मुख खोल कर रख देती है जहाँ निश्छलता है, निर्लिप्तता है, कर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है और फल के प्रति उदासीनता है. गीता पर भाष्य तो अनेकानेक लिखे गये हैं पर उसके तत्व को जो चंद लोग आत्मसात और अनुपालित कर सके हैं उनमें जीवनी के नायक भी एक हैं.

इस कथा-लोक के पात्रों और वातावरण से पाठक स्वतः जुड़ता चला जाता है. बच्चों की, स्कूल में रात्रिकालीन एक्सट्रा क्लास लेना हो या दिन की कक्षा में उनका साइको-सोमेटिक उपचार करना या फिर दण्ड-पुरस्कार और भय-प्रेम की संतुलित शिक्षण शैली, सब कुछ चमत्कृत करता है. सोचने पर विवश भी कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज खर्चीले सेमिनार, वर्कशाप आदि आयोजित किए जाते हैं वही एक दौर में कितना सहज और स्वाभाविक था.

(Book Review by Devesh Joshi)

जीवनी में परिवेश-जागरूकता और ज्ञान की कहानी भी साथ-साथ चलती है. नायक का न सिर्फ स्थानीय ग्राम्य जीवन से आत्मीय अनुराग है बल्कि वह स्वयं भी सपरिवार काश्तकारी में सिद्धहस्त है और पालतू पशुओं से आत्मीय जुड़ाव रखता है. नायक के न्यायप्रिय, संतोषी और शांत स्वभाव को प्रासंगिक दृष्टांतों से उभारने में लेखक पूरी तरह सफल रहा है. नायक की फलित ज्योतिष पर पकड़ का परिचय भी जीवनी में मिलता है पर ये पांडित्य के रूप में नहीं बल्कि आंचलिक शब्दों में ढली हुई है और अपने अनुभवों से पुष्ट. नीति और सीख को आंचलिक भाषा में जिस सुपाच्य और सरस ढंग से नायक सहजता से संप्रेषित करता रहा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करके ही इस विशेषता को महसूस किया जा सकता है. ऐसा ही लेखक ने किया भी है. एक बानगी – एलम का बिना कुछ नि ह्वै सकदू. अरे! पढ़्यूँ-लेख्यूँ आदिम घास भि काटलू त देखि भाळि कि काटलु. या फिर – ढुंग-ढुंग तु गर्रू किलै ह्वै ? बल अपणि जगा पर रैऽक.

शीर्षक से ही समीक्ष्य जीवनी की भाषा का संकेत मिल जाता है. आंचलिकता से लबरेज इस जीवनकथा में चालीस फीसदी वाक्य गढ़वाली भाषा के हैं. भाषा के इस प्रयोग पर प्रथमदृष्टया आश्चर्य हो सकता है पर यह मूल स्वाद को परोसने के लिए अपरिहार्य है. आंचलिक शब्दों से अपरिचित पाठकों के पठन-प्रवाह को बनाए रखने के लिए भावार्थ फुटनोट में उसी पृष्ठ में दिया गया है. भूमिका लिखते हुए, प्रख्यात कवि लीलाधर जगूड़ी जी ने इस शैली को जीवन-रस से भीगा हुआ प्राणवान गद्य कहा है.

ये कथा व्यक्तिविशेष की जीवनी मात्र नहीं है वरन बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गढ़वाल की सामाजिक-शैक्षिक परिस्थितियों का विश्वसनीय-प्रामाणिक चित्रण भी है. इसी कथा से पता चलता है कि सोलह साल की उम्र में भी कक्षा एक में प्रवेश मिलता था, शिक्षक को सैलरी के रूप में बरा की ही अपेक्षा रखनी होती थी और संचार व्यवस्था का हाल कुछ ऐसा था – जिस ग्रामीण को खबर पहुँचाने की जिम्मेदारी मिलती, वह सुबह-सवेरे पटवारी के दरबार में हाजिरी लगाता था. भीमल की सोटगि को चीरता और डाक प्राप्त करता. फिर सोटगि के बीच में रुक्का फँसाकर, उसे बैटन रिले की तरह हाथ ऊँचा किए पगडंडियों पर दौड़ता हुआ चलता था.

(Book Review by Devesh Joshi)

ब्याहता महिलाओं के कठिन जीवन, जिसमें उनकी स्थिति दूसरे दर्जे के नागरिक-सी रहती थी, के भी बहुत सारे दृश्य दिखते हैं. एक दृश्य कुछ इस तरह है -रात को सारी गृहस्थी को जिमाकर बहुओं को भरपेट भोजन नहीं मिलता था. देवरानी-जेठानी में अच्छा तालमेल होता तो जेठानी, देवरानी से कहती – भुलि! तु भांड मंजौ, अर दग्ड़ादग्ड़ि जग्वाळबि कार, द्यखदरौ क्वी न आऊ, तबारि तक मि चार रोठळ पाथ्दौं.

तत्कालीन प्रचलित और अब लुप्तप्राय सजाओं का परिचय भी मिलता है – हौड़ ग्यंडा धन्न, ग्वळ्या लाट लगौणि, लंगण द्यौण आदि.

और वाममार्गी पंडितों के दक्षिणा-इनाम के बँटवारे की व्यवस्था का भी – अरे बेकूब! डौंर मिन बजाई. मंतर मिन ब्वैलिन. झाड़-ताड़ मिन कैरि. त्वैन कैरि क्या? थकुलि त् बजाई. त्वैथैं द्विसौ कळदार भौत छिन. वाँसि एक धेल्ला ऐंछ नि बणदु तेरु…

गढ़वाली भाषा का शब्द-सामथ्र्य भी विचारणीय है – स्वभाव के हिसाब से शरारती लड़के कई श्रेणियों में परिभाषित रहते थे – उच्छयाद्दि, तितड़ंगि, बितलंगि, छिद्दर, तिब्बर, उपडंगि, उब्दरि, धैलंगि, बिगनि.

और ये भी कि जब किसी भाषा के मुहावरे का अनुवाद दूसरी भाषा में मिल ही न पाए तो मूल मुहावरे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए – नौनिक मांगदारौंन ऐ-ऐक हमार डिंडळकु माटु खैण्यालि. ध्यौ लग्यूँ छ.

पिता का उलाहना और हल लगाते हुए बैल का नीचे के खेत में गिर जाना नायक के जीवन का टर्निंग प्वाइंट था. पिता का उलाहना था – भौत मुख्याळ लेण्या ह्वैग्यें तु ? अरे, कुल-कुलांत तीन पास छै. सेक्कि द्यखादि जरा! अब त्वैथैं धरिं छ खुर्सी. करदि किलैं नि बैठिं नौकरि ? बड़ु आई लाट्साब. और बैल के बारे में उन्हीं के शब्दों में – घड़िकु ह्वांद घड़्यांस. वुई बळ्द निकळि मेरू द्यब्ता. जु वु ढासितु नि पड़दु छौ त उंद्द नि निकळदु छौ तब.

लगभग चालीस फीसदी आंचलिक भाषा (गढ़वाली) के शब्द-संवाद वाला ये भाषा-प्रयोग कथा के हिसाब से पूरी तरह न्यायपूर्ण है. इस प्रयोग से जहाँ कथा में लेखकीय विचलन की संभावना बहुत कम हो जाती है वहीं देश-काल के चित्रण में भी सुविधा रहती है. पाठकों के लिए ये उस गंगाजल के समान है जो सीधे गंगोतरी से भरा गया हो. आंचलिक भाषा से अपरिचित पाठकों के लिए यही कहना है कि जिस तरह मानस पढ़ते-पढ़ते अवधी और मैला आँचल पढ़ते-पढ़ते मैथिली प्रिय लगने लगती है कुछ वैसा ही यहाँ गढ़वाली के साथ होने लगेगा. कोई संदेह नहीं कि भाषा का ये प्रयोग गढ़वाली भाषा के विकास और प्रसार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा. इसी तरह मुख्यधारा की भाषाओं में गढ़वाली का सायास प्रवेश करा कर भी उसे जीवंत रखा जा सकता है और उसे अधिक स्वीकार्य बनाया जा सकता है.

जिस व्यक्ति के, पुत्र को पिता स्वर्ग से निष्कासित देवता लगता रहा हो और जिसकी पत्नी का आकलन हो कि वु सीध आदिम रैन. द्यब्ता आदिम. वन मनखि किलै जलमण अब. वूँन कब्बि कैकु बुरु नि चाई, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में देवत्व होने में कोई संदेह रह ही नहीं जाता है.

काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि, एक साधारण शिक्षक की असाधारण कथा है. एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसे ज्ञान की भूख थी और कर्मण्यता की प्यास; जिसने साधुओं की संगत में आवश्यकताओं को सीमित रखना सीखा जो निष्काम कर्मयोग की राह पर सहजता से चलता रहा जो संतति से बस इतनी अपेक्षा रखता था कि वे सन्मार्ग पर चल कर अच्छे इंसान बनें. ये कठिन चुनौतियों को शांति से जीतने की कथा भी है. चुनौतियाँ उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वजन-कलह और मुकदमेबाजी के रूप में आती हैं.

(Book Review by Devesh Joshi)

परिशिष्ट में नायक के एक शिष्य का संस्मरण भी दिया गया है और उनके हस्तलिखित नोट्स भी. काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि सर्वथा पठनीय कथा है जो जीवनी के शिल्प में लिखी गयी है. पाठक इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनको स्वयं का अतीत खास कर पिता और प्रिय शिक्षक के साथ व्यतीत अतीत की धारा का प्रवाह भी अन्तर्मन में अनुभूत होगा.

काव्यांश प्रकाशन, प्रकाशन जगत में एक नया नाम जरूर है पर है बहुत गम्भीर. नगण्य त्रुटियों और आकर्षक गेटअप मंे प्रकाशित समीक्ष्य पुस्तक प्रमाण है प्रकाशन की साहित्यिक प्रतिबद्धता और कुशल कार्यप्रणाली का. काव्यांश प्रकाशन को योगनगरी का साहित्य-योग कहना सर्वथा उचित लगता है. 264 पृष्ठ की समीक्ष्य पुस्तक का मूल्य मात्र रु.195 है और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है. प्रकाशक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर 9412054115 तथा [email protected] पर सम्पर्क किया जा सकता है.

(Book Review by Devesh Joshi)

–देवेश जोशी

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में एक शिक्षक के स्थानान्तरण के बाद की तस्वीरें

1 अगस्त 1967 को जन्मे देवेश जोशी फिलहाल राजकीय इण्टरमीडिएट काॅलेज में प्रवक्ता हैं. उनकी प्रकाशित पुस्तकें है: जिंदा रहेंगी यात्राएँ (संपादन, पहाड़ नैनीताल से प्रकाशित), उत्तरांचल स्वप्निल पर्वत प्रदेश (संपादन, गोपेश्वर से प्रकाशित) और घुघती ना बास (लेख संग्रह विनसर देहरादून से प्रकाशित). उनके दो कविता संग्रह – घाम-बरखा-छैल, गाणि गिणी गीणि धरीं भी छपे हैं. वे एक दर्जन से अधिक विभागीय पत्रिकाओं में लेखन-सम्पादन और आकाशवाणी नजीबाबाद से गीत-कविता का प्रसारण कर चुके हैं.

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online

Support Kafal Tree

.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें