एक थे गुलशन नंदा. हिन्दी में पल्प फिक्शन उर्फ लुगदी साहित्य के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक. अपने दौर, 60 से लेकर 80 के दशक तक, की दर्जनों सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली फिल्मों के लेखक. हिन्दी साहित्यकारों के बीच एक घृणित नाम और उस दौर की युवा पीढ़ी के आराध्य देव.

यह वह दौर था जब एक तरफ फिल्म ‘मुग़ल-ए-आज़म’(1960) की हीरोइन अनारकली सीना ठोक कर ज़माने के सामने ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ गाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार अकेले में आशिक के सामने करती थी और किसी दिन गुलशन नंदा के किसी उपन्यास की हीरोइन की तरह चुपके से उसके साथ भाग भी जाती थी. उस वक़्त के अखबार ऐसी कहानियों से भरे रहते थे. ऐसी ही एक स्टोरी मुझे अब तक याद है. इस खबर में कहा गया था कि जाते समय उसके तेवर थे ‘प्यार किया तो डरना क्या’ और अब लौटकर गा रही है – ‘मोह्ब्बत की झूठी कहाने पे रोये’. दोनो ही गीत फिल्म ‘मुग़ल-ए-आज़म’ के हैं.

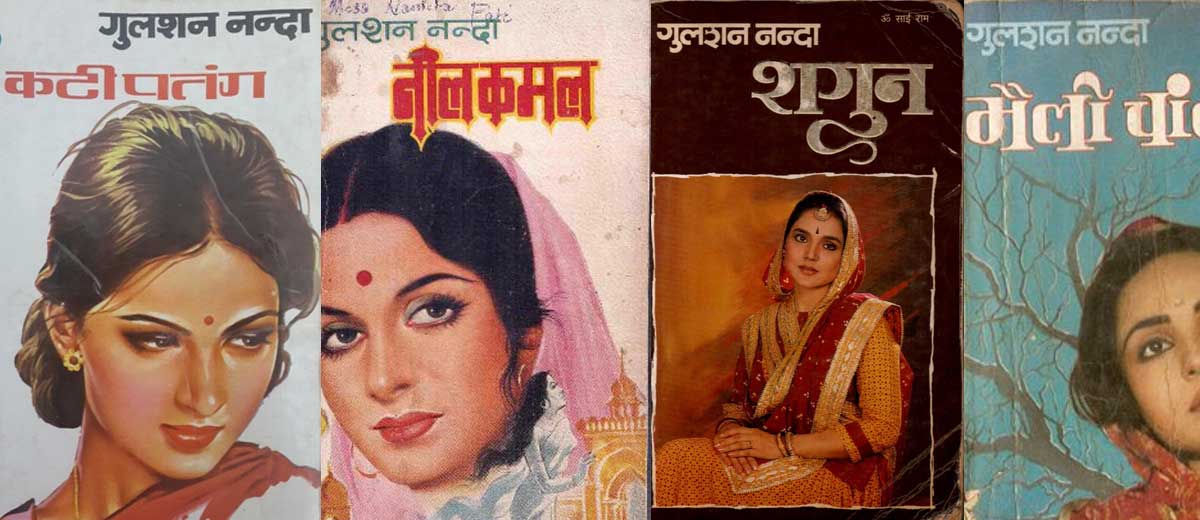

गुलशन नन्दा

खैर साहब, किस्सा कोत्ताह यह कि नाचीज़ ने भी अपने लड़कपन में गुलशन नंदा की कम से कम दो-एक किताबें तो ज़रूर पढ़ी हैं. इतनी कम इसलिए नहीं कि मुझे उसी उम्र में अच्छे-बुरे की तमीज़ आ गई और सिर्फ महान लेखकों को ही पढ़ता था बल्कि इसलिए कि मुझे इस नाम से ही खुन्नस थी. उस वक़्त किताबें खरीदकर पढ़ने की हैसियत न थी सो गली-मोहल्ले की छोटी-छोटी लाइब्रेरी से किराये पर लेकर पढ़ते थे. इन लाइब्रेरियों में जिसे देखो गुलशन नंदा की किताब मांगता था. बस इसी बात पर खुन्नस थी. मेरे पसंदीदा लेखक 60 के उस शुरूआती दौर में मुंशी प्रेमचन्द, आचार्य चतुरसेन, गुरुदत्त, कृश्न चंदर, कुश्वाहा कांत, इब्ने सफी बी.ए., वेदप्रकाश काम्बोज वग़ैरह हुआ करते थे. 1967 में हिन्द पाकेट बुक्स की घरेलू लाइब्रेरी योजना और पत्रिका ‘सारिका’ ने इस धारा को पलट दिया. देश-विदेश के महान लेखकों से परिचय हुआ और थोड़ा सा मानसिक विकास भी हुआ. मगर मेरे इस तथाकथित विकास से गुलशन नंदा की सेहत पर ज़रा भी असर न पड़ा. उसकी किताबें पहले से भी ज़्यादा बिक रही थीं. बल्कि इसी वक़्त इन उपन्यासों पर फिल्में भी बनना शुरू हो गई और किताबों की ही तरह हिट भी होने लगी थीं.

आप इन फिल्मों की सूची पर नज़र डालिये. ‘काजल’ (1965), सावन की घटा’ (1966), ‘पत्थर के सनम’(1967), ‘नील कमल’ (1968), ‘खिलोना’ (1970), ‘कटी पतंग’ (1970), ‘शर्मीली’ (1970), ‘नया ज़माना’ (1971), ‘दाग़’ (1973), ‘झील के उस पार’ (1973), ‘जुगनू’ (1973), ‘जोशीला’ (1973), ‘अजनबी’ (1974), ‘भंवर’ (1976), ‘महबूबा’ (1976) वगैरह-वग़ैरह. 1987 में रिलीज़ हुई राजेश खन्ना, श्री देवी की फिल्म ‘नज़राना’ शायद उनकी अखिरी फिल्म थी. 16 नवम्बर 1985 को गुलशन नंदा की मृत्यु हो चुकी थी.

वो भी इक दौर था

एक लम्बे समय तक देश भक्ति की प्रबल भावनाओं से ओत-प्रोत स्वतंत्रता संग्राम में जुटे भारतीय समाज को 1947 में आज़ादी नसीब हुई. यह एक ऐसी भावुकता का दौर था जो आज़ादी के बाद भी एक लम्बे अरसे तक कायम रहा. बल्कि कहा जाए तो 1991 में शुरू हुई उदारीकरण के दौर तक यह कायम रहा. 1991 के बाद से भावुकता घोषित रूप से मूर्खता है. बाज़ार द्वारा स्थापित व्यवहारिकता ‘आर्डर आफ द डे’ बन गया है.

ख़ैर, मैं यह बता रहा था कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के कोई 40-45 साल तक समाज के अधिकांश संस्कार भावुकता से भरे थे. इसी दौर में मद्रास के जेमिनी, ए.वी.एम., प्रसाद प्रोडक्शंस, जैसे फिल्म निर्माण कम्पनियों ने इस देश के लोगों को सिनेमा घरो में रुला-रुला कर इतना पैसा कमाया है कि यह अन्दाज़ लगाना मुश्किल है कि हर आंसू की कीमत क्या थी.

इसी दौर में हिन्दी के कुछ लेखक सामने आए जिन्होने जमकर आंसुओं का कारोबार किया. इन लेखकों में दत्त भारती, प्रेमशंकर बाजपेयी, कुशवाहा कांत, राजवंश, रानू के नाम याद किये जाते हैं लेकिन इन सबका सरताज था गुलशन नंदा. यह लेखक बकौल उसके पढ़ने वालों के ‘बहुत रुलाता था’. मगर मुझे लगता है कि उनके पास पूरा ‘मसाला फार्मूला’ था जिसमें बहुत ही सरल भाषा में संयमित सेक्स वार्ता, संस्कार की दुहाई, अमीरी-ग़रीबी, न्याय-अन्याय और प्रेम की सर्वोच्चता का भाव समिलित था.

अब मिसाल के तौर पर उनकी एक पुस्ताक ‘जलत्ती चट्टान’ का यह अंश देखिये, जिसे पुस्तक बेचने को प्रकाशक ने विज्ञापित किया है – “नदी के शीतल जल में दोनो बेसुध खड़े एक-दूसरे के दिल की धड़कने सुन रहे थे. पार्वती का शरीर आग के समान तप रहा था. ज्यों-ज्यों नदी की लहरें शरीर से टकरातीं भीगी साड़ी उसके शरीर से और भी लिपटती जाती, राजन को इन लहरों पर क्रोध आ रहा था.”

अब ज़रा एक और मिसाल देखिये. इस बार पुस्तक का नाम है ‘नीलकंठ’ –

“संध्या और बेला दोनों रायसाहब की बेटियां…संध्या शांत स्वभाव वाली, जबकि बेला शोख, रंगीन मिजाज। बेला बम्बई में पढ़कर वापस लौटती है तो पाती है कि संध्या और आनन्द एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बेला भी आनन्द को चाहती है। एक दिन बेला को पता चलता है कि संध्या राय साहब की गोद ली हुई पुत्री है तो वह क्रोधित हो यह सब संध्या को बता देती है। संध्या को जब अपनी माँ का पता चलता है तो वह उनसे मिलने गांव पहुँचती है जो कि गरीबों की बस्ती है और संध्या की मां उस गांव में चायखाना चलाती है। इस बीच धोखे से, अपने मोहजाल में फंसाकर बेला आनन्द से विवाह कर बंबई चली जाती है। बंबई में बेला को फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है लेकिन आनन्द को यह सब पसन्द नहीं और उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है।

क्या आनन्द का पागलपन दूर हुआ ? क्या बेला एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में सफल हो सकी ? क्या संध्या के जीवन में कोई और पुरुष आया ? इन सब जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर आप इस उपन्यास में पा सकते हैं जो कि कलम के जादूगर गुलशन नंदा द्वारा लिखा गया है।”

तो साहब ऐसे थे गुलशन नंदा. उनकी पैदाइश की सही तारीख तो मालूम नहीं पर तीस के दशक में उनकी पैदाइश मानी जाती है. 60 के दशक में बतौर लेखक दिल्ली के प्रकाशक एन.डी.सहगल एण्ड संस के ज़रिये सामने आए. कहते हैं उस समय उन्हें एक पुस्तक के मात्र 100-200 रुपए ही मिलते थे. मगर उनकी पुस्तकों की कामयाबी के साथ-साथ उनकी कीमत भी बड़ती गई. एक दौर ऐसा आया कि उनके प्रकाशक उनको मुंहमांगे पैसे पेशगी देने लगे.

सहगल के बाद इनका सम्बंध बना स्टार पाकेट बुक्स के अमरनाथ वर्मा से और उनकी 1 रुपए और 2 रुपए वाली पाकेट बूक्स ने धूम मचा दी. प्रकाशक और लेखक दोनो खुश. 6.5 प्रतिशत की दर से बनने वाली हज़ार की रायल्टी लाखों में जा पहुंची. रिश्ते को एक ठोस आधार देने अमरनाथ जी ने गुलशन नंदा से उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया. दोनो समधी हो गए और रिश्ता सदा के लिए पक्का हो गया.

यह गुलशन नंदा का युग था. फिल्म वालों ने भी उन्हें हाथों-हाथ लिया. राम माहेश्वरी और पन्नालाल माहेश्वरी की फिल्म ‘काजल’ से हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला चला कि रुकता ही न था. गुलशन नंदा का नाम फिल्म की हिट होने की ज़मानत बन गया. 20 साल तक चले इस रिश्ते में फिल्मी दुनिया के सारे दिगज निर्माता-निदेशकों ने इनकी कहानियों और पटकथाओं पर सफल फिल्में बनाईं. इनमें शामिल हैं यश चौपड़ा, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, एल.वी.प्रसाद, रामानन्द सागर.

इस सबके बावजूद गुलशन नंदा के मन में एक टीस थी. वह थी हिन्दी साहित्य में अस्वीकृति की. तमाम सामाजिक स्वीकृति के बावजूद वहां उन्हें स्वीकार नहीं किया गया. और तो और हिन्दी की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था हिन्द पाकेट बुक्स ने उन्हे अपने स्तरीय प्रकाशनो के बीच स्थान देने से इंकार की पालिसी बना रखी थी.

70 के दशक में आखिर यह दीवार भी टूटी. हिन्द पाकेट बुक्स ने अपनी हार मानते हुए पाठकों के फैसले का समान करते हुए गुलशन नंदा से प्रकाशन के लिए पुस्तक मांगी. इस बार गुलशन नंदा ने प्रसताव अपनी शर्तों पर ही स्वीकार किया. मुंहमागी अग्रिम राशि ली. पुस्तक के प्रचार की शर्ते मनवाईं. मतलब उनकी हर चीज़ मानी और ‘झील के उस पार’ नामक उपन्यास प्रकाशित किया. इसी पुस्तक पर लगभग पुस्तक के रिलीज़ के आसपास ही 1973 में भप्पी सोनी निदेशित, धर्मेन्द्र-मुमताज़ और योगिता बाली के साथ इसी नाम की फिल्म भी रिलीज़ हुई.

हिन्दी पुस्तक प्रकाशन के इतिहास शायद ही इससे पहले या फिर इसके बाद में इस तरह का प्रोमोशन किसी किताब का हुआ हो. देश भर के अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो पर प्रचार के अलावा होटल, पान की दुकान से लेकर सिनेमाघरों तक बड़े-बड़े प्रचार पोस्टर और खास तौर डिज़ाईन किए गए टांगने वाले बाक्स लगाए गए. इन सब में इस बात पर ज़ोर था कि पहली बार हिन्दी में किसी पुस्तक का पहला एडीशन ही 5 लाख रिपीट पांच लाख कापी का छापा गया है.

अब इस सचाई को तो लेखक और प्रकाशक जाने कि सच में कितनी छपीं मगर इतना ज़रूर सच है कि इस प्रचार के नतीजे में यह पुस्तक जिस क़दर बिकी, उसके बाद शायद ही कोई दूसरी हिन्दी किताब बिकी हो. यह गुलशन नंदा की जीवन का शिखर काल था.

यही वह समय था जब उनकी पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होकर उसी धड़ल्ले से बिक रहीं थी. अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं में धूम मच गई थी. ‘कटी पतंग’ के चीनी भाषा के अनुवाद ने तो वहां बिक्री के रिकार्ड ही कायम कर दिए.

अछा एक और मज़े की बात बताता हूं. गुलशन नंदा को हमेशा हिन्दी का लेखक कहा और माना जाता है लेकिन सचाई यह है कि नंदा साहब को हिन्दी आती ही नहीं थी. वे तो लिखते ही उर्दू में थे. उनके लिखे को हिन्दी में उनके बहनोई बृजेन्द्र स्याल बदलते थे.

और…

और आखिरी बात यह कि दिल्ली में एक चाय बेचने वाला गुलशन नंदा की प्रेरणा से ही खुद भी लेखक बन गया. अब तक उसकी एक दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और बाकयदा बिकी हैं. इस लेखक का नाम है – लक्ष्मण राव.

मूलत अमरावती रहने वाला 55 वर्षीय लक्ष्मण राव मराठी भाषी है. काम की तलाश में दिल्ली पहुंचा और अब भी दिल्ली में आई.टी.ओ के पास चाय बेचता है. गुलशन नंदा के लेखन से बहुत प्रभावित रहा और 1979 में खुद भी लेखक बन गया. नदी पर नहाने गए एक बचे की डूब जाने से हुई मौत से विचलित इस व्यक्ति ने लेखन को अपनी अभिव्यक्ति का ज़रिया बनाया. जब सारे प्रकाशकों ने पुस्तक छापने से इंकार कर दिया तो खुद ही अपनी प्रकाशन संस्था भारतीय साहित्य कला प्रकाशन के नाम से स्थापित की. अपनी पुस्तकें बेचने वह स्कूल-कालेज में जाता है और उसकी किताबें लोग खरीदते और पढ़ते भी हैं. सो बस लगातार लिखे जा रहा है. इस जज़्बे को सलाम.

राजकुमार केसवानी

एक ज़माने में कल्ट बन चुके गुलशन नन्दा पर यह पोस्ट भोपाल में रहने वाले लेखक-पत्रकार-सम्पादक श्री राजकुमार केसवानी की लिखी हुई है और कबाड़खाना ब्लॉग से यहां प्रस्तुत की जा रही है.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें