बुरांश, आड़ू-पुलम, पैयां-नाशपाती के फूलों से भरे हुए रंग-बिरंगे पेड़ इस बात का संकेत देते हैं कि होली के त्यौहार की तैयारियां शुरू करने का वक़्त आ चुका है. हर साल बसन्त का मौसम आते ही अपने गांव भड़कटिया (पिथौरागढ़) में बचपन के दिनों की 5 दिवसीय होली की यादें चटख होकर दिमाग पर छाने लगती हैं. साल भर के इंतजार के बाद होली के दिन जैसे-जैसे नजदीक आते थे, गांव के किशोर और नवयुवक साथी मिलकर घर-घर जाते और सामूहिक होली उत्सव के लिए चन्दा जुटाना शुरू कर देते थे.

आज से 20-25 साल पुराने दिनों को याद करता हूँ तो समझ आता है कि होली का यह आयोजन हम लड़कों के लिए सामाजिक कामों के ‘इवेंट मैनेजमेंट’ की पहली ‘ट्रैनिंग’ थी. 2-3 हफ्ते पहले से चन्दा जुटाकर धन की व्यवस्था करना, बड़ा ढोल-चिमटी-ढपली जैसे जरूरी संगीतवाद्यों को निकालकर मरम्मत करवाना, बाजार जाकर अबीर-गुलाल और सौंफ-सुपारी खरीदना, रंग घोलने के लिए तांबे के 3-4 बड़े तौले (कढाईयां) जुटाना और होली के प्रसाद के रूप में पूरे गांव वालों को बंटने वाले ‘आलू के गुटके’ की रसोई संभालना. इतना सब हो जाने के बाद पूरे 5 दिन शराब, हुड़दंग और झगड़ों से बचाकर हर शाम होली के खले (आंगन) में खड़ी होली और रात को किसी न किसी के घर पर बैठक होली को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना वास्तव में ‘मैनेजमेंट’ का काम ही है. गांव के बच्चे, नवयुवक, बुजुर्ग और महिलाएं सब मिलकर इस काम को जिस खूबसूरती से सम्पन्न करवा देते थे, वो अनूठा अनुभव होता था.

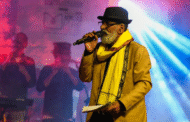

मैदानी इलाकों की एक दिवसीय हुड़दंगी होली से अलग, पहाड़ की होली कई मायनों में इसलिए खास है क्योंकि यहां की होली में रंगों के अलावा नाच-गानों के अलावा धार्मिकता भी घुली हुई है. मुझे याद है कि हमारे गांव भड़कटिया की होली के आंगन में कोटली, रुईना, दिगांस, खतेड़ा, कुसौली और आसपास के कई अन्य गांवों के ‘होल्यार’ शामिल होते थे. यहां जात-पात, उम्र और बड़े-छोटे सामाजिक रुतबे का कोई अंतर नहीं होता था. होली के बड़े ढोल की थाप पर सभी होल्यारों के दो समूह पैरों को लयबद्ध तरीके से आगे-पीछे करते हुए होली गाते थे और बीच में किसी क्षण दाहिना हाथ उठाकर पीछे पलटते हुए नृत्यमुद्रा बनाकर फिर वापस होली गाने लगते थे. बुजुर्ग लोग बीच बीच में आंगन की मेढ़ पर बैठकर सुस्ता लेते थे और एक कोने पर बच्चों के झुंड की उछलकूद भी चल रही होती थी. गांव के ही किसी घर में महिलाओं की हंसी-मजाक और नाच-गाने वाली होली भी जोर-शोर से चल रही होती थी, इसके बाद महिलाएं भी होली के आंगन में होली देखने आ जाती थीं.

आज भी शुरुआत के तीन दिन होली के आंगन में ही राग-रंग का ये उत्सव मनाया जाता है. चौथे दिन गांव के लोकदेवताओं के मंदिरों में जाकर होली खेली जाती है और अंतिम दिन यानी ‘छलड़ी’ के दिन रंगों का प्रयोग नहीं होता. उस दिन चूल्हे की राख और पानी से ही होली मनाई जाती है. हर दिन होली के भक्तिमय गीत गाने से खड़ी होली की शुरुआत की जाती है, जिसमें राम-सीता, शंकर-पार्वती, माँ काली और श्रीकृष्ण से सम्बंधित गीत मुख्य रूप से गाए जाते हैं. जब होली गायकों की संख्या बढ़ जाती है तब श्रृंगार रस से भरी होलियों का गायन होता है, लगभग अंत में हंसी-मजाक और छेड़छाड़ वाली ‘उन्मुक्तता’ से भरी होलियां भी गाई जाती हैं. होली के आंगन में खड़ी होली का पहला दौर खतम होते ही रात को किसी घर पर ‘बैठकी होली’ के लिए जुटने का कार्यक्रम बन चुका होता है. सामान्यतः रात में भी दो जगहों पर पुरुषों और महिलाओं की बैठक होली साथ साथ हो रही होती है. छलड़ी के दिन अंत में नदी में नहाकर और देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद होली की आशीष गाकर उत्सव की समाप्ति होती है, लेकिन ढोल की थाप कई दिनों तक कानों में गूंजती ही रहती है. इस तरह से समाज के हर तबके की सक्रिय सहभागिता के कारण हमारी होली यादगार बन जाती है.

पहाड़ की पारंपरिक होली का बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है. यहां गाए जाने वाली होलियों में बृजभाषा की पहुंच कैसे हुई होगी, ये भी एक रोचक शोध का विषय है. बदलते हुए सामाजिक परिवेश में परम्परागत होली को बचाए रखना भी कठिन होता जा रहा है. पलायन, शराब और तकनीक के कारण आ रहे सामाजिक बदलावों सहित कई अन्य कारणों पहाड़ की होली सिमटती जा रही है. वर्तमान समय में भी अनुभवी बुजुर्गों की अगुवाई में नई पीढ़ी के लोग होली की अलख जगाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत संतोषजनक बात है. अपनी वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सही तरीक़ा भी यही है.

-हेम पन्त

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें