(पोस्ट को रुचिता तिवारी की आवाज़ में सुनने के लिए प्लेयर पर क्लिक करें)

मेलोडेलिशियस-10

ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है. ये ज़ेहन की आवाज़ है. काउंट डाउन नहीं है ये कोई. हारमोनियम की ‘कीज़’ की तरह कुछ गाने काले-सफेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं. यूं लगता है कि साँसों की आवाजाही पर ये तरंगित हो उठते हैं. कभी काली पट्टी दब जाती है कभी सफेद. इन गानों को याद करना नहीं पड़ता बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है.

संगीत से मुहब्बत करने वाले ये मानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन की हर अवस्था, हर खुशी के लम्हे, उदासी के हर पल, सरल या कठिन समय को संगीत के साथ साझा किया है. ये गाने उनके स्मृति पटल पर इस तरह से शाया हैं कि जैसे ही ये गाने कानों में पड़ते हैं, वो तत्क्षण जीवन के उन पलों को दुबारा जीने लग जाते हैं.

आज एक गाना बजा कहीं भीतर और मेरे जीवन के किशोरावस्था के दिनों की एक लहर सी उठ आई और मैंने सोचा, कि गुज़रे दिनों की तरह ही अपने लिए एक जादुई शाम चुरा ली जाए. ये एक परिपक्व आवाज़ मेरे ऊपर तिरती रहे, जिसने पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रक्खा है और जो मुझे हमेशा ही ख़्वाबों की एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती रही है.

कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में

फिर ख़्वाब अगर हो जाओ तो क्या

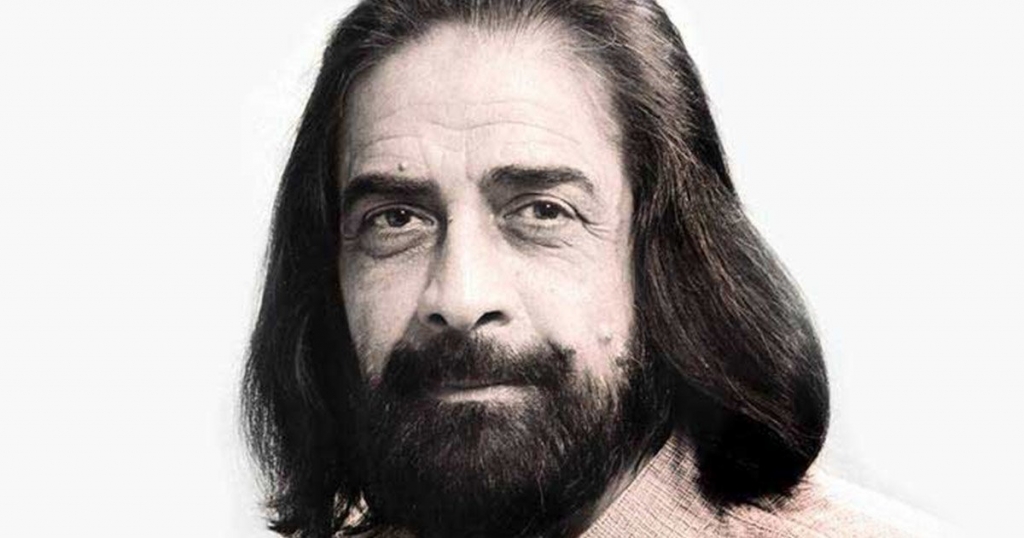

ग़ज़ल मुझे हमेशा से आकृष्ट करती रही है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मैं गुलाम अली की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ. प्रेम की मीठी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के निराले अंदाज़ की वजह से उनकी ग़ज़लें सुनने वाले को सम्मोहित सा कर लेती हैं, उन्मत्त बना देती हैं. समय के थपेड़े भी गुलाम अली की गजलों का असर कम नहीं कर पाए, बल्कि समय बीतते-बीतते पुरानी शराब की तरह ये अमूल्य और नशा आवर होती जा रही हैं. एक बेहद सौम्य चेहरे पर सदाबहार मुस्कान के साथ गुलाम अली की आवाज़ उनकी हर ग़ज़ल में आपको अपनी तरफ खींचती है.

मस्ताना पिए जा यूं ही मस्ताना पिए जा

उनकी अदायगी में इतना कन्विक्शन है, कि शराब न पीने वाले भी एक तरह की ख़ुमारी में आ जाते हैं. ये नशा और भी बढ़ जाता है जब उस्ताद गुलाम अली साहेब, आवाज़ की लर्जिशों से एक हंगामा सा बरपा देते हैं-

हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है

अक़बर इलाहाबादी की इस ग़ज़ल के शे’र अपने आप में ग़ज़ल की प्रचलित परम्परा से थोड़ा अलग, अजब, तीखे और तंज भरे तो हैं ही, गुलाम अली ने उन्हें जिस तरह से लहरदार अंदाज़ में अदा किया है, एक अलग ही समाँ बंध जाता है इसे सुनते-

ना-तजर्बाकारी से, वाइज़ की ये बाते हैं

उस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है

उनके खज़ाने का एक और नगीना है, एक रोमांटिक ग़ज़ल, `बहारों को चमन याद आ गया है’ इतने सहज और सुमधुर तरीके से गाते हैं वो, कि लगता है कि आपके जीवन में भी बहार लौट आई हो. इस ग़ज़ल में एक शब्द है बांकपन. सुनिए किस तरह से लचकती शाख़ की तरह किसी का बांकपन हौले-हौले से लचकता नज़र आता है-

लचकती शाख़ ने जब सर उठाया

किसी का बांकपन याद आ गया है

ख़ुद उस्ताद का ये कहना कि `सुर वैसे, जैसे लफ्ज़ गवाही दें!’ उनके ऊपर बिलकुल ठीक बैठता है. उनके कहने का मतलब ये है, कि सुर इस तरह के लगने चाहियें जिस तरह के अल्फाज़ इस्तेमाल किये गए हैं. `दिल में एक लहर सी उट्ठी है अभी’ सुनकर कौन ऐसा सुनने वाला होगा जो `लहर’ के तलफ्फुज़ में एक लहर सी पैदा कर देने वाले गुलाम अली को चाहने न लगेगा. या फिर `इतनी मुद्दत बाद मिले हो’ ग़ज़ल में सिर्फ एक शब्द `बाद’ की अदायगी से मुद्दत की लम्बाई न आंकने लग जाएगा.

ग़ज़लों की ख़ास बात भी यही है. बोल, संगीत के बराबर ही महत्व रखते हैं. लिरिक्स या बोल ही वो धुरी है, आवाज़ और रागदारी जिसका घेरा बनाकर ग़ज़ल को मुक्कमल शक्ल देते हैं. वाद्ययंत्र मात्र आनुषंगिक कहे जा सकते हैं. इसीलिए, हारमोनियम और तबला ग़ज़ल गाने के लिए पर्याप्त हैं. उस्ताद गुलाम अली तबला और हारमोनियम दोनों ही बहुत अच्छे से बजा लेते हैं और उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में सरोद, सितार, संतूर आदि महज़ सहायक की भूमिका में होते हैं. उनकी आवाज़ राज करती है.

वो आवाज़ जो भारी और मद्धम है, तीखी नहीं. कानों पर पड़ती नहीं, धीरे-धीरे उतरती है. बहुत बारीक़ और कोमल कम्पन के साथ. वो आवाज़, जो इतनी रियाज़ में है कि रोमांस की पुलक को भी उतनी ही शिद्दत से उतार लेती है जितनी गहन निराशा, दर्द और टूटन को. वो आवाज़, जिसमें इतने उतार-चढ़ाव हैं कि रिफत सुल्तान, फैज़ अहमद फैज़, मोमिन, मोहसिन अली नक़वी, हसरत मोहानी, अक़बर इलाहाबादी से आनंद बक्षी जैसे हर रंग और नूर के शायरों के क़लाम के साथ न्याय कर सकती है. वो आवाज़, जो एक ही शे’र को बार-बार दुहराती है और जितनी बार दुहराती है शे’र को नए मायने मिलते जाते हैं. आप हर बार नए अहसास से जकड़ जाते हैं. वो आवाज़, जो एक ही गज़ल को अलग-अलग मौकों पर अलहदा अंदाज़ में गा सकती है. वो आवाज़, जिसकी कोई दो रेंडिशन कभी एक जैसी नहीं रही.

जब देखने वाला कोई नहीं

बुझ जाओ तो क्या जल जाओ तो क्या

मूल ग़ज़ल में दूसरा मिसरा इस तरह से है `बुझ जाओ तो क्या गहनाओ तो क्या’ पर उस्ताद `गहनाओ’ की जगह `जल जाओ’ रखते हैं. ‘गहनाओ’ ग्रहण लगने से सम्बन्धित है. शायद सुनने वालों की सहूलियत के लिए. वो सुनने वालों के गायक हैं.

किसी ने कभी ये सच ही कहा था, कि गुलाम अली वाक्यांशों को अप्रत्याशित तरीके से, आसानी से घुमाने में माहिर हैं. उनका तलफ्फुज़ क़माल है, हर शब्द अपने पूरे अर्थ में इस तरह से आता है कि पूरी ग़ज़ल आपके सामने परत-दर-परत खुलती जाती है. वो एक ही शे’र को पांच बार, अलग-अलग अर्थ उद्घाटन के साथ गा सकने में सक्षम हैं. कभी-कभी बहुत कम अशआर की ग़ज़लें पन्द्रह-बीस मिनट तक चलती हैं और आप बंधे रहते हैं, ऊबते नहीं. `इतनी मुद्दत बाद मिले हो’ ग़ज़ल का शे’र `तेज़ हवा ने मुझसे पूछा’ देखिये. हवा ने नहीं, तेज़ हवा ने! सिर्फ पांच शब्दों के इस मिसरे को कॉन्सर्ट्स में पांच बार गाते हैं और आप इस शे’र के जितने मानी हो सकते हैं सबसे गुज़र लेते हैं.

गुलाम अली श्रोताओं को अनोखे, हलके-फुल्के ज़िंदादिल अंदाज़ में शे’र के मायने बताते चलते हैं, जिससे सुनने वाले पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ हो लेते हैं. जैसे इसी ग़ज़ल की शुरुआत में वो चलते हुए म्यूज़िक के दरम्यान कहते हैं `ये ग़ज़ल ओबैदुल्ला अलीम की है. छोटी बहर की ग़ज़ल है. अक्सर आपने मुझसे सुनी होंगी छोटी बहर की ग़ज़लें… ज़्यादा गाता हूँ, इसलिए कि ज़रा मुश्किल पसंद सा ज़ेहन है. जो ना चीज़ तैयार हो सके, उसे तैयार करने की कोशिश करता हूँ.’ और मतला यानि पहला शे’र गाने के बाद कहते हैं `ये लफ्ज़ मैंने अपने लिए कहे, मेरे लिए मुश्किल है ये, आसान करदे अल्लाह पाक़ तो और अच्छी बात होगी…’ कितनी विनम्रता और कितनी सादगी. कहा ना, सुनने वालों के गायक.

बहर, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसे छंद या मीटर कहते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो वजन जिस पर ग़ज़ल के शेर या मिसरे आधारित होते हैं. छोटी बहर को संगीतबद्ध करना या गाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बड़ी या मध्यम मीटर की ग़ज़लों की तुलना में स्पेस कम मिलता है, लय टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है. उस्ताद गुलाम अली मुश्किल छोटी बहरें ज्यादा पसंद करते हैं. जैसे-

अपनी धुन में रहता हूँ

मैं भी तेरे जैसा हूँ

उच्चारण की सफाई, शब्दों में अर्थ-सघनता, और छोटी बहर की वजह से गुलाम अली की गज़लों की नक़ल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. आप बस उनके पाश में बंधे उन्हें सुनते रहते हैं-

कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को

फिर ज़ख़्म अगर महकाओ तो क्या

इतनी सिद्धह्स्तता उस्ताद को कहीं आकाश से टपक कर नहीं मिल गई, न ही रातोरात प्राप्त हो गई. खुद उनका मानना है कि `यद्यपि ग़ज़ल गायकी आसान, सुखद और रुचिकर लगती है, पर है ये गायन की सबसे कठिन शैली. कम से कम पन्द्रह साल इसे सीखने में लगते हैं. दस साल तो मौसीक़ी, तलफ्फुज़, ज़ुबान, शायर या लेखक को समझने में और सबसे बढ़कर परिपक्वता प्राप्त करने में ही लग जाते हैं. ग़ज़ल बहुत रियाज़ और प्रक्षिक्षण मांगती है और इसे जानकार गुरु से ही सीखना चाहिए.’

गुलाम अली संगीतज्ञों के परिवार से आते हैं. उनके पिता जो खुद एक सारंगी वादक रहे, ने ही उनका नाम बड़े गुलाम अली साहब के नाम पर रक्खा, जिनसे गुलाम अली ने प्रारम्भिक शिक्षा भी ग्रहण की और जिनके पटियाला घराने से जुड़ भी गए. उनसे पहली मुलाक़ात का किस्सा बहुत रोचक है. क़ाबुल से भारत लौटते वक्त गुलाम अली के पिता ने कमउम्र गुलाम अली को, उस्ताद बड़े गुलाम अली से मिलवाया और उसे सिखाने की इल्तिजा की. चूंकि उस्ताद बहुत व्यस्त रहते थे तो उन्होंने मना कर दिया. बहुत चिरौरी करने पर उन्होंने छोटे से बालक से कुछ गाकर सुनाने को कहा. कहते हैं उस वक्त बड़े गुलाम अली की गायकी शबाब पर थी और उनके सामने गाने में बड़े से बड़े गायकों के पसीने छूट जाते थे. लेकिन जब अली ने एक ठुमरी `सैय्याँ बोलो तनिक मोसे रहियो ना जाए’ सुनाई तो बड़े उस्ताद झूम उठे, उन्हें गले लगा लिया और तुरंत शागिर्द बना लिया. उस दौरान पटियाला घराने में बड़े गुलाम अली के तीन और भाई बरक़त अली खां, मुबारक़ अली खां और अमानत अली खां जैसे शास्त्रीय संगीत के अज़ीम गायकों का दबदबा था. गुलाम अली को उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की बारीकियां सिखाईं. यही वजह है कि गुलाम अली की गायकी में ख़याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, दादरा जैसी क्लासिकल-सेमी क्लासिकल शैलियों की महक है.

इसके साथ-साथ वो एक शायर, जिन्हें `सूफी साहब’ कहते थे, के सम्पर्क में भी आए, जिन्होंने गुलाम अली को ग़ज़ल की आत्मा तक पहुंचाया, उसके सौन्दर्यबोध से परिचित कराया. शे’र को उसके मायने और ख़ूबसूरती को बनाए रखते हुए कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, किस जगह पर दबाव देना है, मिसरे को कहाँ से तोड़ना है और कैसे उसे रिपीट करना है, जैसी बारीकियां सिखाईं.

इक आइना था सो टूट गया

अब खुद से अगर...... शर्माओ तो क्या

पाकिस्तान के इस हुनरमंद फनकार ने साल उन्नीस सौ साठ में, रेडियो लाहौर से गाने का सफर शुरू किया. उन्होंने कहीं बताया है कि `मुझे वो गाना याद है. वो अहमद नाज़िम काज़मी की ग़ज़ल थी.

`शाम को सुबह चमन याद आए’

और इसके लिए मुझे पन्द्रह रु. की बड़ी धनराशि मिली थी.’ लोगों की प्रतिक्रया बहुत शानदार थी और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उस्ताद अपनी गजलों के लिए धुन एवं संगीत खुद ही तैयार करते हैं. राग आधारित तो होती ही हैं ये धुनें, अक्सर उनमें रागों का एक वैज्ञानिक मिश्रण भी होता है. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत और ग़ज़ल के खूबसूरत बोल मिलकर जादू ही कर देते हैं. गुलाम अली ऊंचे सुरों पर भी अपनी पिच पर पूरा नियन्त्रण रखते हुए गाते हैं और टोन भी इस तरह से संतुलन में रखते हैं कि न तो बेसुरे होते हैं न ही कहीं आवाज़ में चुभन महसूस होती है और सुनने वाले, इन बारीकियों का स्वाद भी बखूबी ले पाते हैं. आशा भोसले यूं ही नहीं उन्हें `ईश्वर का चमत्कार’ कहती हैं. वो खुद अपनी गायकी का श्रेय रियाज़ को देते हैं. उनका कहना है कि `मेरी आवाज़ रियाज़ की वजह से ही परिपक्व हुई है. सिर्फ रियाज़ ही किसी गायक को बेहतर कर सकता है. जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपकी आवाज़ उतना ही खुलती जाएगी.’

उनकी गायकी ने उन्हें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश के साथ-साथ अमरीका, इंग्लैण्ड और मध्य भारत के देशों में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है. उनकी एक और अनूठी उपलब्धि है नेपाली भाषा की ग़ज़लें. उन्होंने नेपाल के पूर्व राजा महेंद्र बीर बिक्रम शाह देव की लिखी नेपाली गजलों को भी अपनी आवाज़ से सजाया है. और हिन्दी फिल्मों में उनकी गाई गजलों का तो कहना ही क्या.

चुपके चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है

हम को अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है

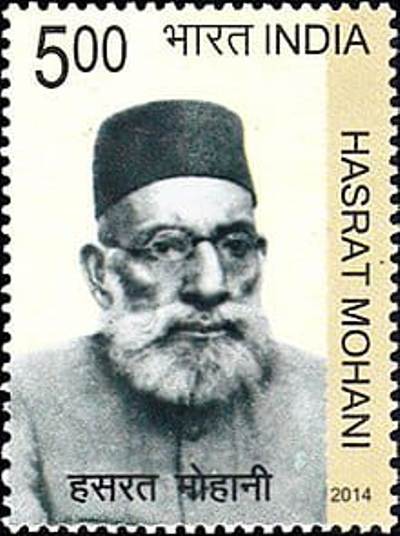

सय्यद फ़ज्ल-उल-हक़ उर्फ़ मौलाना हसरत मोहानी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक स्थापक सदस्यों में से एक, शानदार शायर भी थे. 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठाने वालों में से मोहानी साहब ने, जहां ऊर्जा से भरा हुआ क्रांतिकारी नारा `इंक़िलाब ज़िंदाबाद’ हमें दिया, वहीं, प्रेम और नोस्टाल्जिया से लबरेज़ ये ग़ज़ल भी दी.

तुझ से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा

और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है

ठाट काफी पर आधारित इस ग़ज़ल को पहली बार गुलाम अली ने अपनी अनोखे अंदाज़ में 1976 में गाया और लोकप्रिय कर दिया. 1982 में फिल्म `निकाह’ में इसका एक छोटा संस्करण गुलाम अली ने ही संगीतकार रवी के लिए गाया. जो उनकी गायकी के सफ़र में मील का पत्थर साबित हुआ.

दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए

वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है

इस ग़ज़ल में एक ख़ास किस्म का नोस्टाल्जिया है, याद है, विसाल के लम्हों की याद है, जुदा होने के लम्हों की याद है. बहुत छोटे-छोटे से जीवन के क्षण हैं, बिम्ब हैं, जिनका असर ताउम्र रह जाता है. प्रेम ऐसा ही होता है. बहुत सूक्ष्म. कभी-कभी एकदम अदृश्य. अन्दर ही अन्दर महसूस होता हुआ सा. गुलाम अली की आवाज़ की कोमलता इस बारीकी को पकड़ती है. आपके जीवन में ऐसा कभी न हुआ हो, तब भी आप इस ग़ज़ल के साथ हँसते हैं, रोते हैं, हाथ मसलते हैं, माथा खुजलाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि जो लम्हें यहाँ इस ग़ज़ल में आए हैं, वो मेरे माझी से नहीं हैं.

हमारी आज की ग़ज़ल `कुछ दिन तो बसों मेरी आँखों में’ भोपाल में जन्में और पाकिस्तान में बसे, बहुत अच्छे शायर ओबैदुल्लाह अलीम की कही हुई है. ग़ज़ल की परिपाटी के अनुसार ही हर शे’र अपने आप में स्वतंत्र है और मुकम्मल अर्थ रखता है. स्वतः स्पष्ट भी है. लेकिन एक थीम है, जो इस ग़ज़ल के अशआर लेकर चलते हैं. हालांकि ग़ज़ल के क्लासिक मानदंडों में इसकी इजाज़त नहीं है, फिर भी, एक पैटर्न है जिसपर इन्हें क्रमवार रक्खा जा सकता है. वो थीम है इंतज़ार. और वो पैटर्न इंतज़ार की अलग-अलग मानसिक अवस्थाओं को दिखाता है. हर आशिक़ को मिलन का इंतज़ार रहता है. भले इस मिलन के बाद घाव ही मिलें. लम्बा इंतज़ार निराश करता जाता है. बहुत इंतज़ार के बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है, जब निराशा एक अजीब सी उदासीनता में, बैराग्य में तब्दील हो जाती है. यही वो लम्हा है, जब मिलने-बिछड़ने, खुशी और ग़म के अहसास साथ छोड़ देते हैं, ज़िन्दगी के सारे फलसफे ख़त्म हो जाते हैं और एक शे`र बहुत ध्यान खींचता है-

मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ

तुम आओ तो क्या न आओ तो क्या

ये वो क्षण है जब महबूब का मिलना भी तोष नहीं दे सकता. दो और अशआर हैं जो इस पैटर्न को मुकम्मल करते हैं-

एक वहम है ये दुनिया इसमें

कुछ खो'ओ तो क्या और पा'ओ तो क्या

है यूं भी ज़ियाँ और यूं भी ज़ियाँ

जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या

ज़ियाँ का मतलब है नुक्सान, हानि. अब तो निराशा भी नहीं बचती. ग़ज़ल उस उरूज पर पहुँच जाती है, जहां न जीने का पता चलता है, न मरने की ख़बर होती है. है न आख़िरी अहसास.

आज के इस दौर में जब संगीत की दुनिया में हंगामेदार रीमिक्स म्यूज़िक और तेज़ आवाजों का एक शोर बरपा हुआ है, इस किस्म की सहज-सरल गायकी जिसमें गायक मंद-मंद मुस्कान के साथ उन बोलों को गुनगुना रहा हो जिनके गहरे मायने हैं, विचित्र लग सकती है, लेकिन ग़ज़ल गाने वाले, सुनने-समझने वाले इससे भली-भांति वाकिफ़ हैं. सौम्य संगीत के साथ पोएटिक एक्सप्रेशन. आह! तो आइये थोड़ा शोर से बचते हैं. दर्द और इंतज़ार के इस पोएटिक एक्सपीरिएंस से गुजरते हैं. यूट्यूब के लिंक से जनाब गुलाम अली साहेब की लहरदार आवाज़ में एक-एक शे’र को छूते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं.

कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में

फिर ख़्वाब अगर हो जाओ तो क्या

कोई रंग तो दो मिरे चेहरे को

फिर ज़ख़्म अगर महकाओ तो क्या

इक आईना था सो टूट गया

अब ख़ुद से अगर शरमाओ तो क्या

मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ

तुम आओ तो क्या न आओ तो क्या

जब हम ही न महके तो साहब

तुम बाद-ए-सबा कहलाओ तो क्या

जब देखने वाला कोई नहीं

बुझ जाओ तो क्या जल जाओ तो क्या

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online

रुचिता तिवारी/ अमित श्रीवास्तव

यह कॉलम अमित श्रीवास्तव और रुचिता तिवारी की संगीतमय जुगलबंदी है. मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा यह लेख रुचिता तिवारी द्वारा लिखा गया है. इस लेख का अनुवाद अमित श्रीवास्तव द्वारा काफल ट्री के पाठकों के लिये विशेष रूप से किया गया है. संगीत और पेंटिंग में रुचि रखने वाली रुचिता तिवारी उत्तराखंड सरकार के वित्त सेवा विभाग में कार्यरत हैं.

उत्तराखण्ड के पुलिस महकमे में काम करने वाले वाले अमित श्रीवास्तव फिलहाल हल्द्वानी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं. 6 जुलाई 1978 को जौनपुर में जन्मे अमित के गद्य की शैली की रवानगी बेहद आधुनिक और प्रयोगधर्मी है. उनकी दो किताबें प्रकाशित हैं – बाहर मैं … मैं अन्दर (कविता). काफल ट्री के अन्तरंग सहयोगी.

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें