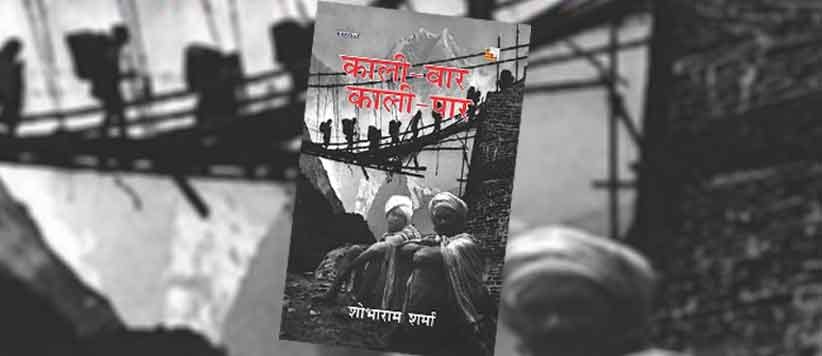

‘काली वार काली पार’ पुस्तक के लेखक शोभाराम शर्मा की एक दो कृतियां बहुत पहले पढ़ी थी, जिनमें उनके जनप्रतिबद्ध लेखन की झलक देखी थी मैंने. न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से 2022 में आयी इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं उनके लेखन की पक्षधरता और बारीकी को गहराई से महसूस कर पायी. उत्तराखण्ड की राजी जनजाति के इतिहास भूगोल और उनके जीवन के तमाम पहलुओं को समझने में यह ऐतिहासिक उपन्यास बहुत उपयोगी है ऐसा मुझे लगता है. शोभाराम की जनपक्षीय लेखनी ही उनको उत्तराखण्ड के साहित्य जगत में भिन्न स्थान प्रदान करती है. चकाचौंध से दूर एक प्रतिबद्ध सिपाही की तरह वे अपने पाठकों को जनपक्षीय प्रतिबद्धता साथ मजबूती से खडे़ होने की प्रेरणा देते हैं, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है. (Kali Waar Kali Paar)

‘काली वार काली पार’ का सम्पूर्ण कथानक उत्तराखण्ड की राजी जनजाति के जीवन पर आधारित है. जो समग्रता में उनके अचार-व्यवहार, मिथक व यर्थाथ इतिहास व वर्तमान को गहराई से परिक्षण करते हुए आगे बढ़ता जाता है. इस समुदाय की भाषा, प्रतीक, जीवन जीने की पद्धति, समस्या व चुनौतियों को केन्द्र में रखते हुए लेखक ने ब्रिटिश काल से आधुनिक समय तक के लम्बे काल खण्ड को कई पात्रों, घटनाओं के माध्यम से पाठकों को परिचित करवाने का बेहतरीन प्रयास किया है.

तीन भागों में विभक्त 273 पेज के इस उपन्यास की ‘भूमिका और कुछ’ में ही लेखक ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया है. वही इस पुस्तक को एक बार में ही पढ़ देने के लिए बाध्य कर देता है. पहला भाग दो राजी भाईयों, जिसमें शिकार की तलाश में जंगल गया एक भाई जंगल में रहने को मजबूर होता है और जीवन की नई चुनौतियों को तलाशता हुआ कबीले के रूप में घूमन्तू जीवन शुरू करता है. और दूसरा भाई रजवार का शाही जीवन जीने के मिथकीय कथानक से शुरू होता है. राजी जनजाति के पशुचारकों से होने वाले संघर्षों, इस कबीले की चुनौतियों, आपसी प्यार, प्रतिरोध, खुशी-ग़म के उतार-चढ़ावों को प्रकृति व स्थानीय भाषा व प्रतीकों से जोड़ते हुए उनके जीवन की सम्पूर्णता को अपने पाठकों के समक्ष रखता है. राजशाही और उसके बाद ब्रितानी हुकूमत द्वारा वनरौतों के हक-हकूकों को बाधित करने, जमीनों पर उनके मालिकाने पर कब्जा़ करने की परिघटना और उनके जीवन में हुए बदलावों का वर्णन पठनीय है. भारतीय शासकों और उनके चाटुकारों का चरित्र और भोले-भाले वनरौतों के जीवन की समस्याएं व चुनौतियां जो न केवल भारत में बल्कि काली पार नेपाल में उनके सहोदरों को झेलनी पड़ी हैं उसमें लेखक की बेबाक शैली परिलक्षित होती है. नेपाल के माओवादी आन्दोलन की झलक और उसकी प्रासंगिकता तथा भारत के बार्डर इलाकों में उसके प्रभाव को उपन्यास के तीसरे भाग में जगह दी गयी है. यह ऐतिहासिक और रोचक उपन्यास न केवल सामान्य पाठकों के लिए बल्कि शोधार्थियों, पर्यावरणविदांे और कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा.

शोभाराम शर्मा ने अब तक कईं जनपयोगी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मैं उनकी लेखनी से गहराई में पहली बार परिचित हुई. इस उपन्यास की शुरुआत इतनी रोचक है कि उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जनपद तथा नेपाल से सटे इलाकों में रहने वाले राजी समाज का जीवन्त चित्रण आंखों के समक्ष चलचित्र की तरह चलने लगता है. राजी समाज की उत्पत्ति का इतिहास बताते हुए लेखक कहानी के रूप में उस दौर की प्राकृतिक व सामाजिक स्थिति को बहुत ही खूबसूरती से बयान करते हैं. उपन्यास का पहला भाग उन तथ्यों से जोड़ता हुआ आगे बढ़ता जहां कबिलाई शिकारी समाज मातृसत्तात्मकता था. कृषि के अविष्कार से वर्तमान सभ्यता तक के आगमन को ऐतिहासिक भौतिकवादी नज़रिए से विश्लेषित किया गया है. कई जगहों पर राहुल सांकृत्यायन की कृति ‘वोल्गा से गंगा’ के दृश्यों से साम्यता और लेखनी पर भी उनका प्रभाव दिख मुझे. ‘‘कन्द-मूलों और शिकार की खोज में जंगल-जंगल की खाक छानते हुए जब राजी लोग नराई को साथ लेकर अपनी गुफाओं की ओर लौटे तो उनके पास गेहूं ओर जौ के बीज तो थे ही, मक्के के बीज भी थे.’’ कबीलाई समाज की उठापठक के बाद पितृसत्ता का विकास और वनरौत कबीलों के पशुचारक समाजों से होने वाले संघर्षों और चुनौतियों को पेज दर पेज बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है.

‘‘कल के घुसपैठिए आज मालिक बन बैठे! अरे, हमारे पुरखों के पुरखे न जाने कब से यहां रहते आए थे, शायद तब से जब खुदाई ने यह दुनिया बनाई. यहां के असली थातवान अधिकारी) तो हम हैं और हमीं से कहते हो कि हम यहां से चले जाएं. नुकसान भी करो और उपर से घर छोड़ देने की धमकी. खुली सीनाजोरी पर उतर आए. क्या यही न्याय है?’’ इन इलाकों में पशुचारकों के अलावा हिमालय की पहाडियों के पार ठण्डे प्रदेश से भी गैर राजी कबिलों का आगमन और उनकी बसासतों के इतिहास की जानकारी और उनके यानी भोटान्तिक जनजातियों के आने से वनरौत जंगलों के भीतर सिमटने को मजबूर हुए यह ऐतिहासिकता उपयोगी है. ‘‘…बर्फीली चोटियों के पार से जो घमतपा लोग जाड़ों में इधर की गरम घाटियों का रुख करते थे, वे न जाने कब से उस जगह को अपनी मान बैठे थे. जाड़ा आरम्भ होते ही वे लोग अपने मवेशियों और परिवार के साथ नीचे उतन आते थे, भेड़ बकरियों के रेवड़, नमक, हींग, जंबू आदि मसालों और खाने पीने के सामान से लदे होते, झिपुओं (याक और गाय के संकर) और घोड़ों पर ऊनी या दूसरा भारी माल लता होता अथवा बूूढे़ या बीमारों की सवारी के काम आते.’’ इन इलाकों में पहाड़ी पार के कबिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्र के पशुचारकोण ने भी अपनी बस्तियां शुरू कर दी तो राजियों के साथ इनके भी जमीनी संघर्ष होते रहे. ‘‘गैर राजी पशुचारक जैसे-जैसे यहां की ऊंची नीची भूमि पर बस्तियां बसाते चले गये, राजियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए घने जंगलों के भीतर जाने को मजबूर होना पड़ा. वन आधारित उनकी जीवन शैली और भोले विश्वासों का भी इसमें हाथ है लेकिन सबसे बड़ा कारण तो जातीय संघर्ष ही प्रतीत होता है.’’

पशुचारक समाज कई मायनों में वनरौतों से विकसित था. कपड़ा पहनने, लकड़ी के बर्तन बनाने, लोहे का इस्तेमाल तथा अन्य औजार बनाने आदि का हुनर राजी कबीलों ने पशुचारको से सीखा. जिससे मालू के पत्तों से शरीर ढकने और जंगलों के कन्द-मूलों पर निर्भर, जंगल के ओड़यारों में रहने वाले इस कबिले के जीवन के तरीकों में बुनियादी बदलाव आया. नई पीढ़ी घूमन्तू जीवन से स्थायित्व की ओर बढ़ने लगी और जंगल साफ करके छानियां बनाकर रहने लगे. लकड़ी के बरतनों के बदले आसपास के गांव के लोगों से अनाज का लेन-देन करने लगे, हालांकि उनके सामने ये कभी नहीं जाते थे. ईश्वर की कल्पना, रीति-रिवाज़ के ईर्द-गिर्द धीरे-धीरे विकसित होते राजी जीवन के परिवर्तनों का वर्णन करते हुए यह उपन्यास उस दौर के इतिहास और भूगोल से भी अपने पाठकों को रूबरू करवाता है. उपन्यास के दूसरे भाग में जहां राज्य के उदभव, गोरखा और चन्द राजाओं के शासन, स्थानीय जमींदारों का राज्य से गठजोड़ तथा वनरौतों के जीवन में हिन्दू देवी, देवताओं के प्रवेश और मिशनरियों के वनरौतों को ईसाई बनाने के प्रयासों का भी तफसील से वर्णन किया गया है. ‘‘…राजी जो वनाधारित जीवन-शैली त्यागने को तैयार नहीं हुए, उन पर हिन्दू वर्ण व्यवस्था का इतना प्रभाव तो पड़ गया कि वे भी अपने विभिन्न ‘‘राठों’’ में वर्गीकृत हो गए…’’ ये राठ एक तरह से राजियों की उपजाति है.’’ एक और उदाहरण ‘‘फुन्या रौत अगर मांग नहीं रखते तो बेहतर होता, लड़की के दाम लेने के कारण ही तो चौगर्खा वाले हमें कमतर समझते हैं. पुरानी प्रथा ही अच्छी थी, जब कन्या के पिता को बणकाटी, जाफी और बोंसा जैसी दो-चार चीजें देकर विवाह सम्पन्न हो जाता था.’’

कम्पनी शासन का आगमन, वर्षों से स्थानीय समुदायों द्वारा पोषित जंगलों पर ब्रिटिश सरकार की कब्जेदारी. उनका अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उत्तराखण्ड के जातीय अन्तरविरोधों का फायदा उठाकर अपने नियम कानून व धार्मिक आस्था को थोपने की कहानी कहते हुए ईसाई धर्म को फैलाने के प्रयासो पर भी बेबाक टिप्पणी की गयी है. ‘‘पहाड़ में ईसाई मिशनरियों के मुख्यतः तीन निशाने थे— दलित, अछूत, सीमान्त भोटान्तिक और अस्कोट के राजी. धारचूला के पादरी ने जब राजियों की जीवन परिस्थितियों के विषय में मनोरंजक वृतान्त सुने तो उनकी बांछे खिल गईं. उनको विश्वास हो गया कि राजियों को प्रभु ईसा की शरण में लाना बहुत आसान होगा. इसके लिए पादरी ने राजियों के मुखिया गमेर से सम्पर्क किया और उसको लालच दिया कि ईसाई धर्म अपनाने से सरकार बहुत से अधिकार दे देगी.’’ लेकिन जंगलों के इन वासियो को पादरी ईसाई बनाने में सफल नहीं हो पाये तो उनको डराया धमकाया गया जिसका बेहतरीन वर्णन किया है लेखक ने. ‘‘…तुम जानते हो कि विदेशी सरकार ने इस सारे जंगल को संरक्षित कर दिया है. तुम पेड़ काटना तो दूर पत्तियां तक नहंी तोड़ सकते, पशु नहीं चरा सकते और जहां चाहे वहां खोद भी नहीं सकते, जंगल के भीतर खेती भी नहीं कर सकते…’’. ऐतिहासिक तौर पर यही वह समय है जब ब्रितानी हुकूमत ने न केवल राजियों के जंगल में रहने के अधिकार को छीन लिया गया था, बल्कि जंगलों पर निर्भर अन्य जातियों के हक-हकूकों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए थे. अंग्रेजी राज में मालगुजार व पटवारी की व्यवस्था से गरीब व वंचित लोगों का उत्पीड़न शुरू हुआ था, उसी समय से पहाड़ के भोले-भाले लड़कों को फौज में भर्ती करने की परम्परा शुरू हुई जो आज तक जारी है.

इसे भी पढ़ें : संकल्प : पहाड़ी घसियारिनों की कहानी

1947 के बाद भी वणरौत नरूवा के रेडियो की आवाज़ को भूत मानाना बहुत संवेदनशील वर्णन है. राजी लोगों का जंगलों में रहने, अन्य जातियों से छुप कर रहने की प्रवृत्ति के कारण उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके श्रम का दोहन किया जाता रहा है जो आज भी कई रूपों में जारी है. जिस पर लेखक ने कई रोचक और संवेदनशील किस्सों के माध्यम से इसको पुष्ट किया है. कई प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं से जुझता यह समुदाय अपने अस्तित्व बचाये हुए बहुत कम संख्या में ही सही मौजूद है. ‘‘…हम राजी लोग तो जनम-जनम के खेतिहर मजदूर हैं. जंगलों में रहकर दूसरों के खेतों में काम करते रहे हैं… जंगलात विभाग हमें घुसपैठिया समझता है. …जमीन कमाना चाहे तो मुकदमों में फंसा दिया जाता है. …रास्ता तो बनाने से बनता है. झाड-झंकाड़ और चटटनों को उखाडकर फेंक देने से ही रास्ता बना भी पायेंगे.’’ अंग्रेजों के जाने के इतने साल बाद भी लूट जारी है, भले ही उसकी प्रकृति बदल गयी हो. बिरमा और नरूवा, गमेर, धमुवा, जैसिहं, फत्ते, भमेर, चुन्या आदि पात्रों के माध्यम से लेखक ने संवेदनशील तरीके से राजी समाज के उन आयामों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है जिनकी जानकारी बहुत कम ही बाहर आ पाती है. राजी भाषा, स्थानीय बोली के प्रयोग, फलों व कंदमूल की इनके जीवन में उपयोगिता तथा स्थानीयता के साथ ही उनके शोषण के स्वरूप की जो झलक पुस्तक में है वह लेखक के इस इलाके लोगों के साथ लम्बे समय तक घुल-मिल कर रहने तथा उनके जीवन को गहराई से समझने के प्रयासों से उपजी समझ का परिणाम है.

वनरावतों का जौलजीव के आसपास मनुष्यों की बस्ती में आना, मजदूरी करना, पैसे कमाना, कुली बनना, भी एक प्रकिया का हिस्सा है. ‘‘जंगल में जब वनरौतों को आनाज मिलना कम हुआ तो उन्होंने यह दिशा पकड़ ली… नरूवा ने बिरमा से सलाह की और कुली का काम करने का निश्चय किया. बांस से उसने आठ-दस बांसुरियां बना लीं. वह बांसुरियां अपने कन्धे से लटकाकर जौलजीवी उतर जाता और वहां से लोगों का समान अस्कोट, बलुवाकोट और धारचुला तक पंहुचाने का काम नियमित करने लगा और इस तरह कुछ दिनों में वह एक बीसी (बीस रुपये) का मालिक हो गया.’’ जंगल के ओड्यारों में रहने वाले वनरौत जब जमीन के ईर्द-गिर्द छानी बसा कर रहने लगे तो उनके जीवन में आने वाले बदलावों के बारीक पहलुओं के साथ ही उनकी विकसित होती चेतना का जो द्वन्द्व है उसको लेखक ने धीरे-धीरे विकसित किया है वह गहरे अध्ययन के परिणामस्वरूप ही सम्भव हो सकता है. ‘‘…अपनी जमीन होगी तो आदमी उस पर मेहनत करेगा. अगर बुआ के अपने खेत होते तो उसे ‘बूती-बताल’ का कष्ट क्यों भोगना पड़ता? एक बार के भोजन के लिए दिनभर खेतों में क्यों खटना पड़ता? …भले ही पानी का अभाव है, लेकिन आसमान के पानी से दो-चार महीनों के अलावा जैसे-तैसे कमा ही लेते हैं. …अब जाड़ों में जंगल-जंगल भटकने की जरूरत नहीं रही. …किरमिच के जूते भी पहन रखे थे. पानू रौत को लगा कि ये ठाट-बाट अपनी जमीन के बूते ही सम्भव हैं.‘‘

वनरौतों के जीवन की उपयोगी वस्तुओं और जीवनचर्या को समझते हुए पानसिहं और वन अधिकारी के बीच का जो संवाद है वह इस उपन्यास को एक अलग स्तर पर ले जाता है. यह लेखक की प्रतिबद्धता को समझने का पैमाना भी है जो उनको कई अन्य लेखकों से जुदा करता हुआ उन्हें जनपक्षीय बनाता है.

‘‘अधिकारी -…ये जंगल तुम्हारे नहीं हैं. तुमने सरकारी संपत्ति पर अधिकार करके सरकार को चुनौती देने का काम किया है. पान सिंह – सहाब सरकार किसकी है? जब सरकार हमारी है तो ये जंगल भी हमारे हुए. क्या हम राजी इस देश की जनता में शामिल नहीं हैं?’’ पानसिंह का जंगलात के अफसर से किया गया यह लम्बा संवाद सदियों से यहां के लोगों द्वारा सहेजे गये जंगलों के भीतर उपजे प्रतिरोध और सरकार द्वारा उनके अधिकारों को छीनने की पूरी प्रणाली का खाका तो खींचता ही है. वर्तमान में सरकारों द्वारा मनमाने तरीके से हजारों पेड़ों को काटकर पूंजीपतियों को बेचा जाना, फोर लेन बनाने के लिए सुरंग इत्यादि तथाकथित विकास की नीतियों के कारण स्थानीय निवासियों के जीवन से किये जा रहे खिलवाड़ तथा पर्यावरण के नुकसान पर भी तीखा प्रहार है. यहां पर लेखक एक सामूहिक विचार को स्थापित करने की कोशिश करते हैं जिससे आगे जाकर एक आन्दोलन का आकार लेने की सम्भावना बनने लगती है.

पुस्तक का तीसरा भाग आते-आते काली वार के साथ ही काली पार नेपाल के जीवन वहां के समाज की समस्याओं और चुनौतियों की झलक आपके समक्ष आने लगती है. नेपाल और भारत के बीच में तस्करों, दलालों व एैय्याशों के अवैध कारोबार के साथ ही मानव तस्करी के बड़े कारोबार की कलई भी खुलती है. बिन्दु जैसी न जाने कितने गरीब परिवारों की लड़कियों की तस्करी नेपाल से भारत या अन्य मुल्कों में की जाती है. ‘‘… यहां की न जाने कितनी भोली-भाली लड़िकयां उसने सुदूर मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली के चकलाघरों में पहुंचाई हैं. …अफीम और शराब के धन्धे उसकी छत्र-छाया में फूल रहे हैं…‘‘ सुना इधर नशीली दवाओं का धन्धा भी करने लगा है.’’ काम दिलाने और हिरोईन बनाने के लालच जाकर उनको देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है. नेपाल से भारत में किस तरह से गरीब परिवार की लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है. इसके कितने ही किस्से हैं. उसमें बिन्दु का गायिका बनाने के नाम पर नेपाल से बम्बई तक पहुंचा दिया गया. सेठ तक पहुचा दिया. माओवादी विचार पर बेबाक टिप्पणी करते हुए लेखक ने उस पर अपनी राय ही नहीं रखी बल्कि चुनावी राजनीति पुलिस, प्रशासन का गठजोड़ को भी स्पष्ट किया है.

काली नदी के बार्डर इलाके में शोषण उत्पीड़न से उपज रहे माओवादी जन आन्दोलन के प्रभाव के साथ ही नेपाली मजदूरों की स्थिति की सच्ची तस्वीर पाठकों के समक्ष रख दी है. ‘‘…यह हमारी कंगाली, ही तो है जो डोटियाल, गोरखा, पहाड़ी, मेठ, और बहादुर के नाम से पुकार कर हमंे नेपालियों का माखौल उड़ाया जाता है. हिन्दुस्तान …हमारे भाई दो-दो, ढाई-ढाई मन का बोझ मीलों तक पानी पीठ पर उठा ले जाते हैं, …हाड़तोड़ मेहनत करके उनकी खुराक होती है… मेरा तो मानना है कि जब तक नेपाल में राजशाही का अंत नहीं होता, गरीबों की लाश को नोच खाने वाले गिद्धों के सामंती तंत्र को समूल उखाड़ नहीं दिया जाता, नेपाल का भला होने वाला नहीं है.’’ समाज के शोषण उत्पीड़न के विरूद्ध उपजे माओवादी प्रतिरोध को सामान्य पात्रों के माध्यम से बहुत बेबाक तरीके से सामने का साहस किया है. ‘‘…वोट की राजनीति के चलते छोटे-मोटे सुधार भले ही संभव हों लेकिन गैर बराबरी की अन्याय मूलक व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती…..’’ नेपाल के माओवादी आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बेमिसाल रही है. माफिया तस्कर किस तरह से सरकार प्रशासन से गठजोड़ कैसे आम लोगों का खून चूसता है और उनके शोषण करता है. यही तो समझने. ‘‘…गगन रजवार का चुनाव में जीत जाना..‘‘…एक आध सीधे-सादे आदमी चुने जाने से भला क्या फर्क पड़ता है. …राजनीति ऐसी काजर की कोठरी है जहां कोई बेदाग बच ही नहीं पाता. …मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की बंदर -बांट में उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा, …हमें तो कुछ पता नहीं.’’ नेपाल के तत्कालीन माओवादी आन्दोलन उसके बरक्स भारत में चुनाव के जरिये एक वनराजी गगन रजवार को चुना जाने का जो प्रासंगिक चित्रण लेखक ने किया है. वह ऐस दौर में लिखा गया दस्तावेज है. जब पक्षधरता का संकट है.

भारत और नेपाल को जोड़ती काली गंगा के किनारे उपजी तमाम पात्रों की शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति का जो सपना पला भले ही वह साकार नहीं हो पाया हो. लेकिन इतिहास में दर्ज छोटे से देश नेपाल में उगे लाल सूरज की लालिमा का प्रभाव लम्बे समय तक कायम रहेगा. जैसिंह पात्र के द्वारा कहे गये वक्तव्य हों या फिर उसके आसपास घटित होता घटनाक्रम वह न केवल भारत और नेपाल के लोगों के आपसी सम्बन्धों की तस्वीर है बल्कि नेपाल के पूरे माओवादी आन्दोलन की जरूरत उसकी स्थिति और बार्डर में रहने वाले गरीबों पर उसके प्रभाव को लेखक ने बेबाकी से रखने का प्रयास किया है. ‘‘…इस पार हो या उस पार दुनिया में जहां लोकशाही है भ्रष्टाचार के कीड़े हर जगह रेंगते नजर आयेंगे… काली पार के लोगों का कहन है लोकशाही की वर्षा होती तो है लेकिन प्यासों तक पहुंच ही नहीं पाती है.’’ हालांकि यह बात उस समय के लिए बहुत ही आगे बढ़ा हुआ कदम था और इसी जज्बे के कारण नेपाल में राजशाही खतम हुई. लेकिन जनता के इतने संघर्ष के बाद भी नेपाल में जो वर्ग चरित्र है वह नहीं बदला और गरीब नेपाली आज भीं उसी स्थिति में जीने को मजबूर है.

इस उपयोगी कृति की जो सीमा मुझे महसूस हुई वह यह कि नेपाल के माओवादी आन्दोलन की खूबसूरत तस्वीर खींचने के बाद भी लेखक की इस आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी पर बहुत कम जानकारी मालूम होती है. नेपाल के माओवादी आन्दोलन की महत्वपूर्ण पुस्तक ‘रोल्पा से डोल्पा तक’ तथा माओवादी नेत्री हिशिला यामी ने स्त्रियों की आन्दोलन में भागीदारी पर बहुत विस्तार से लिखा है. इसके अतिरिक्त पुस्तक में सामन्ती स्त्री विरोधी मुहावरों का प्रयोग कई जगह पर असहजता उत्पन्न करता है, मर्द साठा पर पाठा, सैयां भए कोतवाल तो डर काहेका, आदि. महज इन कमियों के अतिरिक्त इस ऐतिहासिक उपन्यास ने मुझे अधिक प्रभावित किया है इसीलिए मैं इसकी समीक्षा करने के लिए प्रेरित हुई.

राजी जनजाति के सम्पूर्ण जीवन को बेचारगी से देखने के बजाय उनकी विशिष्टता को पाठकों के समक्ष लाने तथा बेहतरीन और जनपक्षीय भाषा-शैली में लिखे गये इस उपन्यास के लिए शोभाराम का शुक्रिया.

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर नियमित लेखन करने वाली चन्द्रकला उत्तराखंड के विभिन्न आन्दोलनों में भी सक्रिय हैं.

संपर्क : [email protected] +91-7830491584

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें